ヨーロッパとロシアの狭間をバスで行く

本エッセイは、2000年夏休みの旅行記をまとめたもので、『ロシア東欧経済速報』(2000年11月15日号、No.1176)に掲載されました。今読むと稚拙な部分や、状況が変わったところもありますが、そのまま転載いたします。

はじめに

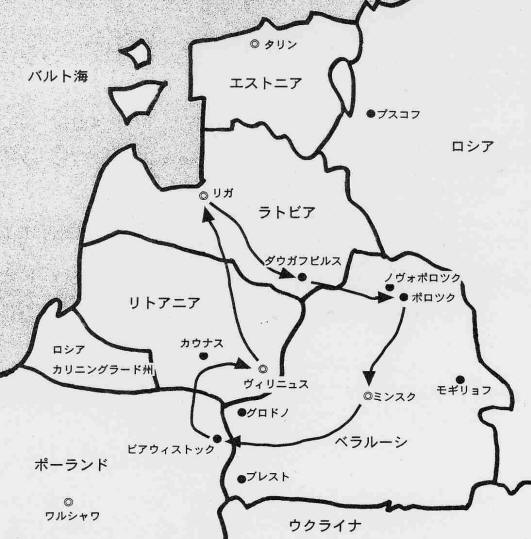

筆者は9月13日から24日にかけて遅い夏期休暇を取得し、現在居住しているベラルーシを拠点に、ポーランド~バルト地域を私的に旅行した。ルートは、ミンスク(ベラルーシ)→ビアウィストック(ポーランド)→ヴィリニュス(リトアニア)→カウナス(同、ヴィリニュスからの日帰り)→リガ(ラトビア)→ダウガフピルス(同)→ポロツク(ベラルーシ)→ノヴォポロツク(同、ポロツクからの日帰り)→ミンスクというものである。観光地としてすっかり定着したヴィリニュス、カウナス、リガを除けば、普通外国人が行かないようなところばかりだ。移動はほとんどが長距離バス、ホテルはだいたい1泊30ドル前後のところを選んだ。なお、エストニアは去年の夏休みに行ったので、今回は省略。

東欧革命とソ連の解体から10年前後が経とうとしている。この間、ポーランド、チェコ、ハンガリー等は、ヨーロッパ世界への回帰を着々と果たしてきた。旧ソ連構成国でもバルト3国はその後を追おうとしている。これに対し、あくまでも我が道を行こうとするロシア、その求心力に引き寄せられるベラルーシのような国もある。もちろん、ヨーロッパ世界とロシア世界の間には、まだ確定的な境界線が引かれているわけではなく、グレーゾーンのような国(あるいは地域・住民)もある。筆者は今回、ヨーロッパ世界とロシア世界が混じり合う、言わば汽水域のようなところを旅してみようと思った。本稿では今回の旅行の雑感を、両世界間の障壁の問題、エスニック問題、経済・生活の格差を中心にまとめてみたい。

少し理屈っぽいことを言ってしまったが、あくまでも夏休みの絵日記のようなものなので、皆さんも夏休みの続きのつもりで気軽に読んでいただきたい。

1.文明の境界線か?

国境を越えて

今回筆者は、各都市で泊まるホテルだけあらかじめ予約し、都市間の移動手段についてはほとんど調べもしないで旅に出た。地図で見れば、鉄道も道路もしっかりあるので、冒頭に記したようなルートでの旅行が充分に可能であると踏んだのである。もっとも、一抹の不安もあった。筆者の描いたルートは、ちゃんと線としてつながってくれるだろうか。無事ミンスクに帰って来られるのであろうか。

結論から言えば、どうにか点を線としてつなぎ、ほぼ事前に立てた計画どおりに旅行することができた。しかし、都市間の移動は想像していたよりもずっと不便で、とくに国境越えで苦労することが多かった。

たとえば、ビアウィストックからヴィリニュスへの移動である。地図を見ると、ビアウィストックからヴィリニュスへ一直線に鉄道が伸びており、列車に乗れば簡単にヴィリニュスに行けそうな気がする。これは、女優の岸恵子がかの『ベラルーシの林檎』で利用したルートだ。問題は、このルートではベラルーシ領をかすめるため、乗客がベラルーシのビザをもっていなければならないことである。また、ポーランドから旧ソ連領に入るとレールの幅が広軌に変るので、客車を持ち上げて台車を入れ替えるという大作業が行われ、これでかなりの時間を食う。こうした不便ゆえ利用客も多くないのか、岸恵子ルートは真夜中の列車が1本あるだけだった。調べたところ、バスは週1便しかない。結局筆者は、図で見るようなベラルーシ領を迂回するルートの列車でヴィリニュスに移動したのである。台車交換はなかったけれど(国境駅で広軌の列車に乗り換えた)、遠回りなので結局8時間かかった。

他方、ヴィリニュスとリガはともにこの地域を代表する大都市なので、両都市を結ぶバスや鉄道の便は多いし、飛行機もある。でも、筆者は車窓の景色を眺めるのが好きなので、何と言ってもバス派である。ヴィリニュスのバス・ターミナルでリガ行きの切符を買い、プラットホームでバスを待つ。しかし、出発時間になってもバスは現われず、寒風の中を1時間以上待たされた。ようやく現われたお目当てのバスは、何とミンスク発ヴィリニュス経由リガ行きの便だった。多分、ベラルーシ・リトアニア国境で手間取ったのだろう。

最も便が悪かったのが、ダウガフピルス→ポロツクである。そもそも、今回ポロツクに寄ろうと思ったのは、ダウガフピルスからミンスクに直行するバスや列車というのはまずないだろうから、ワンクッション置いてポロツクを経由した方がミンスクに帰りやすいと考えたからである。しかし、ダウガフピルスで調べてみると、ポロツク行きのバスは朝4時発の便が1日1本あるのみ、鉄道は夜行が隔日でかろうじてあるだけだった。ソ連時代にはバスが1日数便あったらしいのだが、ラトビアとベラルーシの国民が相手国を訪問するのにビザが必要となった今となっては、1本で充分ということか。

安眠という尺度

上の3つの苦労話に共通しているのは、ベラルーシとヨーロッパ世界との間に築かれつつある壁がネックになっている点である。

EU加盟を急ぐポーランドやバルト諸国にとって、対ロシア、ベラルーシ国境の管理を徹底することは急務である。不法難民や密輸をシャットアウトする課題が、ロシア世界と接するこれらの国々に課せられているのである。あたかも、ベラルーシの対ポーランド~バルト国境が文明の境界線と化し、ヨーロッパ世界とロシア世界を隔てているかのようだ。実際、それは旅行するだけでも感じ取れる。今回筆者はミンスクからポーランドのビアウィストックに夜行バスで赴いた。筆者は夜行ではほとんど眠れないタイプなので、普段は避けているのだが、今回は他に選択肢がなかったのである。さて、ミンスクを出発して数時間経ち、ようやくうつらうつらとし始めた頃、問題の国境に到着した。越境の手続きは、ベラルーシ側の出国審査、税関・荷物検査、ポーランド側の入国審査とフルコースである。しかも、関税・荷物検査の際に荷物をすべてもってバスから寒い外へ出なければならないので、眠気も完全に吹き飛ぶ。

これに対し、ベラルーシの対ロシア国境はまったく様相が異なり、両国が同じ世界に属していることを実感させる。ご存知の方も多いと思うが、ロシア・ベラルーシ間ではビザなしで相手国を訪問できるのみならず、第三国の国民も含め、出入国に際してパスポート・コントロールも税関審査も一切行われない。両国間の航空便は国内便とまったく同じだし、夜行列車も(筆者のように苦手でなければ)朝まで快眠だ。

飛行機や列車ではいつの間にか国境を越えてしまうので、筆者は一度自動車でベラルーシ・ロシア国境を越えてみたいと思っていた。そして、昨年の8月、ミンスクからロシア・プスコフ行きのバスに乗り、「連合」を形成する両国間の国境とはいかなるものかを自分の目で確かめた。それは、なかなか印象深い国境であった。境界線自体は普通の国境と変りないのだが、何しろ手続きが一切ない。唯一、ベラルーシ側の国境警備兵がバスに乗り込んできて、「皆さ~ん、武器や麻薬はありませんね」と尋ね、乗客が「ありませ~ん」と合唱して、それで終わりである。なかには「ありま~す」などと答えて笑いをとろうとする客もおり、緊張感というものがまるでない。

迫り来る城塞ヨーロッパ

ベラルーシとヨーロッパ世界の壁に話を戻そう。すでにラトビアは

1993年から、リトアニアは1994年から、ベラルーシ国民に対するビザ制度を導入している。ビザの手数料自体は15~20ドルとそれほど高価でもない。だが、査証申請に当たっては、受入国側に保証人がいない限り、旅行会社で購入した旅行券を提示しなければならず、これが非常に高くつく。これまでラトビアは、ロシアおよびベラルーシ国民で、対ラトビア国境付近に居住する住民に対しては、自治体の発給する国境通行許可証をもって入国することを認めてきたが、つい最近その措置も撤廃すると発表した。2000年に入って、中東欧諸国も相次いでベラルーシ国民に対するビザ制度を導入している。筆者自身は日本人だから影響は受けないが、ベラルーシ人が自由に行ける国がどんどん少なくなっていき、何とも言えない閉塞感がこの国に広がっていることは実感している。ポーランドは

EU加盟を国是としながら、ベラルーシと国境を接するという特殊事情と利害関係からか、この国に対しては非常に慎重に対処している印象を受ける。1998年8月から施行されている現行制度によれば、ベラルーシ人がポーランドに入国するためには、①ポーランド側からの招待状、②宿泊料等の支払を証明するバウチャー、③ビザ、のいずれかを提示すればいいとされている。このうち、ベラルーシ人がポーランドに買い物に出かけたりする際に広く利用されているのが②のようで、これは旅行代理店や街角のキオスクのようなところで簡単に手に入る。しかし、最新の報道によると、ポーランドもいよいよ2001年の半ばからベラルーシ国民に対する全面的なビザ制度の導入を計画しているという。興味深いのは、同じ旧ソ連圏でも、現在のところウクライナ人のポーランド入国にはビザもバウチャーも何も必要ないという点である。筆者自身はコメントする立場にないが、ある政治家はウクライナこそポーランドにとっての東方外交の基軸と語っており、クワシネフスキ大統領もポーランドは

EU加盟の前日までウクライナ人にはビザ制度を導入しないと発言しているという(ベラルーシ『クリエール』誌、2000.No.1)。ちなみに、

2000年上半期にベラルーシは5,180万ドルの旅行収支の赤字を記録した。実は、ベラルーシからの出国者の4分の3は買い物や親族訪問の目的でポーランドを訪れる人々で、これを除くと当国の旅行収支はだいたい均衡しているらしい。彼らの主たる目的地は、ポーランド東部の国境隣接地域、つまりビアウィストック市を中心とするポドラスキエ県である。こうしたことから考えて、ベラルーシ人は年間千万ドル単位のカネをビアウィストック周辺に落としていると見て間違いない。これといった産業のない地方都市にとっては、ばかにならない額であり、ビザ導入のあかつきには地域経済が大打撃を受けるはずである。しかし、EU加盟がポーランドの大戦略である以上、一地方都市の利害がかえりみられることはなさそうだ。

ビアウィストックの街並み

ビアウィストックの街並み

2.世紀末東欧のエスニック模様

ポーランド市民として生きるベラルーシ人

筆者はポーランドのビアウィストックという街が、前からずっと気になっていた。地図を広げると、その街は確かにベラルーシ・ポーランド国境の西側にあるのだけれど、鉄道や道路網を見るとどうもベラルーシの一部みたいな感じがするし、第一「ベロストク」(ロシア語読み)という地名からしていかにもベラルーシの街っぽい。現に第二次大戦開戦直後の地図を見れば、この地域はソ連・ベラルーシ共和国の一部になっている。そうこうするうちに、ビアウィストックを中心とするポーランドのポドラスキエ県には、今日も相当数のベラルーシ系住民が住んでいるということが分かってきた。そして、この地域では本国以上にベラルーシ民族の言語や伝統文化が保たれているという話も聞いた。これはぜひ一度行かなければならないということで、今回の訪問となったわけである。

ポーランドでは少数民族の人口数に関する公式的なデータというものが存在しないようである。非公式な推定値によると、ポーランド全体で

30万人前後のベラルーシ系住民がおり、ほとんどがポドラスキエ県に住んでいるとされる。中心都市のビアウィストックは人口28万人で、うち3分の1ほどがベラルーシ系と言われている。さて、今回実際にビアウィストックに降り立ってみて、筆者は非常に戸惑った。ベラルーシ系の住民がたくさん住んでいるし、ベラルーシ人が買い物ツアーでよく行くところでもあるので、外国というよりはむしろベラルーシの地方都市に行くぐらいの感覚で出かけたからである。ところが、当然と言えば当然だが、ビアウィストックはあくまでもポーランドの街であった。街角ではロシア語はもちろん、ベラルーシ語もまったく聞こえてこない。ロシア語の看板なら秋葉原にもあると思うのだが、この街にはキリル文字が一切見当たらない。筆者の下手なロシア語も、どうも良く通じない。ベラルーシ語を話せば、ポーランド語により近いので、意思疎通が容易になるけれど、ベラルーシ語をきちんとしゃべれるベラルーシ人というのは少数派である。ビアウィストックの商人はロシア語なしで、ベラルーシから来た人たちとどうやって商売をしているのだろう。

住民の3分の1がベラルーシ系なのに、なぜベラルーシ語やキリル文字の影が薄いのか。筆者はこうした疑問を、訪問先の「在ポーランド・ベラルーシ文化社会協会」でぶつけてみた。協会幹部の話によると、多くの住民は自分がベラルーシ系であることを隠したがり、街中ではほとんどポーランド語で話すという。さらに、都市部では若い世代を中心に家庭でもポーランド語で話す住民が増えているそうだ。つまり、同化が進行している。

意外だったのは、ビアウィストックのベラルーシ系住民がほぼすべて正教徒であるという点であった。というよりも、正教徒=ベラルーシ人という図式で語られている。恐らくカトリックのベラルーシ人は早い時点でポーランド人に同化してしまったのではないか。今日ベラルーシ人というアイデンティティーを保っている人たちは、正教という異質性ゆえに同化を免れてきたのであろう。そして、異質であるという負い目があるので、ベラルーシ系住民は忠実なポーランド市民であることに人一倍努力を払っており、自己主張は文化・芸術的なものに限定しようと努めているように感じられた(その限りにおいて、国からの補助もある)。さらに言えば、そうした活動に活路を見出そうとするからこそ、上述のように本国以上にベラルーシ文化が保たれているといった評価にもつながるのであろう。

ビアウィストックで発行されている『ニヴァ』というベラルーシ語の週刊紙がある。ところが、どの新聞スタンドを覗いてもこの新聞がまったく見当たらない。埒が明かないので、ある売店でおばさんに「『ニヴァ』はありませんか?」と聞いてみた。するとおばさんは、一瞬怪訝そうな顔をしながらも「ありますよ」と答え、奥の方からゴソゴソとその新聞を引っ張り出しくれた。別に隠しているわけではなく、あまり売れないので奥にしまってあるだけなのだとは思う。しかし筆者には、売店の奥にひっそりと眠るこの新聞が、ベラルーシ系少数民族の境遇を象徴しているように思われてならなかった。

各国および都市の民族構成

|

国および都市 |

主な構成民族(%) |

|

ポーランド リトアニア ヴィリニュス市 ラトビア リガ市 ダウガフピルス市 ベラルーシ |

ポーランド人97.2、ドイツ人1.2、ウクライナ人0.8、ベラルーシ人0.7 リトアニア人81.3、ロシア人8.4、ポーランド人7.0、ベラルーシ人1.5 リトアニア人52.8、ポーランド人19.2、ロシア人19.2、ベラルーシ人4.8 ラトビア人55.7、ロシア人32.3、ベラルーシ人3.9、ウクライナ人2.9 ロシア人47.2、ラトビア人38.8、ウクライナ人4.4、ベラルーシ人4.4 ロシア人58.6、ラトビア人14.3、ポーランド人13.2、ベラルーシ人8.3 ベラルーシ人81.2、ロシア人11.4、ポーランド人2.9、ウクライナ人2.4 |

(注)ポーランドは

1990年現在で研究者による推定値。その他は1999年初頭現在で各国統計にもとづく。

自由な多民族都市ヴィリニュス

ビアウィストックからヴィリニュスに移動すると、ロシア語が通じるので心から安堵した。そうは言っても、リトアニア人はやはりロシア語が嫌いなのだろうなと、最初は身構えていた。ところが、どうも様子がおかしい。かなり多くのロシア語系住民が住んでいる以上、ロシア語がある程度幅を利かすのは理解できる。しかし、当のリトアニア人がロシア語に対して随分寛容なのである。

どうやら、リトアニア人のロシア語に対する意識は、最近になって大きく変っているようである。筆者の観察したところ、以下のような要因が挙げられそうだ。第1に、独立回復から

10年近くが経ち、リトアニア人が自信を深め、ロシア語がもはや占領者の言語ではなくなった点がある。第2に、市場経済化が進み、とくにサービス業の関係者などには、カネさえもってきてくれれば何語の客でもOKというプラグマティックな価値観が広がっていることが挙げられる。良い時代になったものだ。第3に、逆説的ながら、リトアニア人が市場経済や民主主義を学ぶうえでも、ロシア語は大きな役割を果たす。なぜなら、欧米の文献は高価なうえに誰もが読めるわけではなく、リトアニア語に訳されるものも限られているなかで、ロシア語の書籍は豊富で手頃だからである。現地の識者から聞いた話によると、今日リトアニア人はロシア語を単に我慢しているだけではなく、ロシア語に対する郷愁すらあるという。ソ連時代に馴れ親しんだロシア語映画が再び人気を集めたりしているそうだ。一時全滅した(あくまでも科目としての)ロシア語の授業も、一部の学校で復活してきている。

リトアニア人というと、熱血民族主義者と思われがちである。しかし、彼らは外部からの支配には徹底的に抵抗するが、内部の少数民族に対しては意外に寛容な面もあるようだ。少なくとも、筆者の会ったリトアニア人外交官はそう主張していた。独立を不動のものとした今、少数派に転落したロシア人を迫害する必要はないということだろうか。もっとも、バルトの人たちが数カ国語を併記する時、必ず自国語が最初、次に英語やドイツ語、最後にロシア語という順番であり、彼らの怨念を見る思いがする。

ヴィリニュスは実に教会の多い街であり、しかも多民族都市にふさわしくあらゆる宗派の教会がある。9月

17日の日曜日、筆者はそうした教会のいくつかをハシゴし、各民族の礼拝の様子を見比べてみた。最初は、市の中心部にそびえ立つカトリックの大聖堂である。独立と自由を取り戻したリトアニア人たちが、明るく開放的なミサを繰り広げていた。軽薄な服装の若者もおり、教会通いがファッションになっているような感じだ。次に訪れたドミニカ教会は、同じカトリックでもポーランド系住民の集うところであり、より敬謙な雰囲気が漂う。当然、礼拝もポーランド語。次に筆者が向かったのは、当地を代表するロシア正教寺院である聖霊教会である。残念ながら、カトリック大聖堂→ドミニカ教会→聖霊教会と進むにつれ信者の身なりが粗末になっていき、ロシア語系住民の苦労がしのばれた。最後に筆者は、ユニエイト派に属する聖三位一体教会を訪れた。ユニエイト教会はウクライナ西部で盛んな、教義はカトリック、儀式は正教という合同教会である。聖三位一体教会も、当地に住むウクライナ人の通う場所であり、礼拝もウクライナ語だという。ところが、行ってみると教会は現在廃虚の一歩手前という状態で、礼拝の時間になっても信者はまったく集まってこなかった。全体としてヴィリニュスでは、各民族が自由に自己主張している分、物質的な格差もむき出しになっている印象だった。

ヴィリニュスのゲディミナス大通りにある書店では、ベラルーシ語書籍のコーナーを見付けた。ベラルーシ本国で出版されたものも混じっているけれど、ほとんどがヴィリニュスで刊行されたものである。なかには、ベラルーシ語が蒙ってきた弾圧の歴史なんていうすごいのもある。こういうヤバイ本は本国では印刷できないので、ヴィリニュスで出されることが多いようだ。これも、自由化の進んだ多民族都市ならではであろう。

礼拝後の信者たち ヴィリニュスの聖カジミエル教会にて

礼拝後の信者たち ヴィリニュスの聖カジミエル教会にて

民族は至上の価値か

ラトビアでも、リトアニア同様、ロシア語をしゃべって地元の人に嫌な顔をされることはほとんどなかった。そもそも、筆者の訪れたリガやダウガフピルスはロシア語系住民が優勢なところで、後者ではその比率が8割以上に上るとされる。

もっとも、ロシア語系住民の比率があまりに高いため、ラトビア人はいまだにロシアの影におびえ、リトアニア人のようにロシア語に郷愁を寄せる境地には至っていないようだ。ラトビアやエストニアが自国のロシア語系住民に国籍取得に当たっての厳しい条件(とくにかなり高度な水準の国語習得)を課し、国際的な問題に発展していることは周知のとおりである。報道によれば、ラトビアに居住するロシア人の6割、ベラルーシ人の8割、ウクライナ人の9割が無国籍のままになっている。

ロシアやベラルーシの愛国系の新聞では、ラトビアでロシア語系住民の人権が侵害されているとして、これを糾弾する記事をよく見かける。こういう報道に接すると、同胞同士が国境を越えて連帯し、一体のロシア世界を形成しているようなイメージを抱きがちである。ところが、今回実際ラトビアに行ってみて、やや雰囲気が違うなという印象を受けた。

筆者はダウガフピルスで、ベラルーシ系住民の団体「ウヅィム」と、その付属のベラルーシ文化センターを訪ね、幹部と懇談した。その際に、愚問と知りつつ、「当地のロシア語系住民は、ロシアやベラルーシに移住することを望んでいますか。ラトビアがロシア・ベラルーシ連合に加入してほしいと願う人はいませんか」と質問してみた。答えは最初から分かりきっているが、先方の激しい否定振りは予想以上だった。「いるはずがないじゃないですか。混乱の続くロシアに行って、一体何をするというのです」という具合である。

幹部らの話によると、民族を問わず、今日国外移住を望んでいるラトビア在住者は非常に多いそうだ。典型的なソビエト工業都市であったダウガフピルスは現在出口なしの不況下にあり、「学生・若者は皆出国したがっている」。その際に、彼らがめざすのは西側、なかんずくドイツを中心とする西欧であり、それはロシア語住民であってもまったく同じであるという。ロシアやベラルーシへの移住を望むのは、旧秩序に馴れきってしまった年金生活者などに限られる。現に報道によれば、

1991~1995年にラトビアからロシアへ計20万人が移住したのに対し、ここ数年は年間1,500人程度とすっかり下火になっている。実は筆者はポーランドのビアウィストックでも同じような愚問を現地の人に投げかけ、同じように一笑に付された。ポーランドでも西側出国を望む向きは多いが、すべては経済・生活の問題であり、ポーランド人かベラルーシ人かといったことは関係ない。ベラルーシがポーランドよりも貧しいことは誰でも知っており、たとえベラルーシ系であろうとも、ベラルーシに移住しようなどという話は聞いたこともない、との由であった。

我々は、ドイツの統一やユーゴスラビアの解体を目の当たりにしてきたので、民族というのは国境すら動かすものなのだと思っている。チェチェン紛争を見れば、人間が至上の価値を置くのは民族に他ならないと考えがちである。しかし、ヨーロッパ世界とロシア世界の狭間には、民族的なアイデンティティーは保ちながら、それを相対化して生きている人々もいる。民族主義が国境線を変えるほどの激流に転じるのは、ある特殊な条件の下だけではないかという気がしてくる。その条件が具体的に何かというのを、ここで論じる余裕はないが、経済や生活の問題がカギを握っていることだけは間違いないだろう。

ダウガフピルスのベラルーシ人団体幹部に、少し陳腐かなと思いながら、次のように聞いてみた。「今オリンピックをやっていますが、ベラルーシの選手とラトビアの選手が対戦していたら、どちらを応援しますか」。「それは何とも言えません。ベラルーシかもしれないし、ラトビアのような気もするし……。ただ、ダウガフピルス出身の選手だったら、無条件に応援します」。

ことほどさように、ダウガフピルス在住ベラルーシ人のアイデンティティーは重層的である。①ベラルーシ人、②正教徒(またはカトリック)、③ロシア語住民、④ダウガフピルス市民、⑤ラトガリア住民(ラトガリアはラトビアを構成する4地域の1つ)、⑥ラトビア共和国国民、といった自意識が複雑に重なり合う。シドニーに日の丸が揚れば無条件に盛り上がる日本人とは、そこが違う。彼らは①と同じくらい⑥のアイデンティティーも大事にしているのに、国籍が与えられない、だからこそ歯がゆいのである。

3.広がる経済と生活の格差

夢のリトアニア

ベラルーシは基本的に物価が安い国だけれど、それは粗末なものが安いのであって、輸入品や上級品は非常に割高である。良質安価な国産品があっても、生産者は価格の統制された国内市場には商品を出したがらないので、品薄になりがちだ。買い物の便宜という点でも立ち遅れており、西側のようなスタイルのスーパーマーケットは数少ないし、ショッピングセンターは皆無である。

こういう国からポーランドやバルトに出かけると、消費生活の豊かさに目がくらむ思いがする。とくにリトアニアという国はとても物価が安く、買い物客にとっては天国のようなところだ。こういう進んだ国に行って、筆者がいつもうらやましいと思うのは、スライスされたハムがきれいにパックされて売られていることである。ベラルーシにはそのような商品は基本的に存在しない。我が方ではハムは、不気味な固まりのまま、しばしば無造作にラップにくるまれたりしながら、陳列台に転がっている。読者の皆さんも、それぞれ市場経済化の進捗度を計るチェックポイントというのをもっておられると思うけれど、筆者の場合それはハムである。

思い出されるのは

1998年暮れ、ベラルーシで食糧危機が起き、商店から牛乳や卵が消えた時のことである。ミンスクに駐在する外交官はこぞって、車で約3時間、商品であふれかえるヴィリニュスに脱出し、食糧を買い漁った。筆者も同僚の車に同乗させてもらい、その波に加わったことがある。よく見ると、ヴィリニュスのショッピングセンターの駐車場は、ミンスクから来た外交官ナンバーの車だらけである。在ベラルーシ国連高等難民弁務官事務所の車も来ている。難民事務所が自ら食糧難民になったみたいで、少しおかしかった。それにしても、ベラルーシとリトアニアはなぜこんなにも違うのだろう。両国民は過去

700年あまり、リトアニア大公国、ポーランド・リトアニア連合王国、帝政ロシア、そしてソ連邦と、ほぼ一貫して同じ国に属してきたのである。戦間期にリトアニアが独立して資本主義を経験したのに対し、ベラルーシが早々とソ連邦に組み込まれたのは事実である。しかし、その時期にも西ベラルーシとヴィリニュスはともにポーランド領であったわけで、やはり歴史を共有している。最近10年間の舵取りの違いだけでは、これほどの格差は生じないと思うのだが。なぜ両国はこれほど異なるのかと、色んな人に質問をしても、納得の行く答えが返ってきたためしがない。筆者は今回、ヴィリニュスでリトアニア自由市場研究所を訪ね、レオンチェワ所長と懇談した。確信的な自由経済主義者である所長は、最近までアダムクス大統領の顧問を務め、カレンシーボードの導入にも尽力した人物である。その際に筆者が、リトアニアでは隣りの国のような反動の危険は完全に去ったのでしょうかと尋ねたところ、意外にも所長は、まだまだ左派の勢力は強いのですと述べ、端正な顔を曇らせた。しかし、我々の話はどうも噛み合わない。実はレオンチェワ所長が危惧しているのは、社民勢力が伸張し、彼らが基礎インフラの民営化を停止したり、累進課税を導入したりはしないかという点であった。心配のレベルがベラルーシとは違いすぎるのである。

もっとも、下には下があると言ったら失礼かもしれないが、ベラルーシから見ていて、最近どうもウクライナの様子がおかしい。不況下のウクライナ西部からベラルーシに人々が出稼ぎに来たり、ウクライナの担ぎ屋がベラルーシの市場(ルィノク)でモノを投げ売りしたりしており、ベラルーシ側が対ウクライナ国境の管理を強化しているといった報道もある。ウクライナから程近いベラルーシ西部の街ブレストに行った際に、市民の対ウクライナ感情を現地の識者に尋ねたところ、ひどく気まずそうにしてしばらく沈黙していた。先日もベラルーシの大手製菓メーカーの社長がテレビに出演し、「ウクライナは相変わらずの安売り戦略だが、うちはこれからも品質で行く」と豪語していた。ウクライナの市場改革が空回りしていることは、関係者の間では周知の事実とはいえ、ベラルーシ人にまで見下されているとすれば尋常でない。

地図のない街で

筆者は最近、時間を見付けて、ベラルーシの地方都市をなるべく多く訪問するように努めている。愚痴っぽい話ばかりで恐縮だが、ベラルーシの地方に行ってとても残念に思うのは、街の観光案内資料や絵葉書のようなものはもちろん、往々にして市街地図すら売られていないことである。もちろんその背景には、観光資源が乏しく、実際にベラルーシの地方を観光目的で訪れる人も少ないという現実がある。しかし、主要都市の市街地図などは、制作されたことがないわけでは決してない。問題はソ連時代と同じように、一度つくったらつくりっぱなしで、その後それを増刷したり改訂したりして、希望者が常に入手できるような体制になっていないことなのである。

恐らくそうしたことが関係しているのだと思うが、最近気付いたのは、ベラルーシ人が地図というものをひどく苦手にしていることである。この国の地方都市で通行人に、○×教会はどこにあるでしょうと尋ねると大抵、あの角を曲がって公園沿いにまっすぐ進むとか、

10番のバスに乗って3つ目の停留場とか、行き方を親切に教えてくれる。しかし、こちらとしては不安が残るので、地図を差し出して、目的地がどこにあるのかを地図上で具体的に示してほしいと頼む。そうするとベラルーシ人は決まって「いや、ちょっとそれだけは勘弁」と、異常な拒絶反応を示すのである。地図というものを、ものすごく高度な情報ツールと思っているらしい。余談ながら、本物の高度情報ツールに関して言えば、ベラルーシにおける携帯電話の普及率は現在0.3%、インターネットを常時利用している国民もやはり全体の0.3%とされている。とにかく、せっかくバスに何時間も揺られて地方都市に行くのに、街に関連した土産物や印刷物が現地に何もないというのは悲しい。7月にグロドノ市に行った時もそうだった。本屋の店員に、何でもいいから当地に関係のあるものはありませんかと聞いても、「一切ありません」と取り付く島もない。あまりにきっぱりと否定するので、こちらもむきになり、グロドノと名のつくものを草の根を分けても探し出そうということになった。結局筆者は、学術書のコーナーで見付けたグロドノ大学の紀要を買い求め、わずかな慰めにした。

ベラルーシ国内で何度もこういう目に会うと、絵葉書とか市街地図の類がものすごく貴重なものに思えてくる。とにかく見付けたものは何でも買う、人にもあげようとたくさん買うというのが習慣になってしまった。筆者は以前は、ほとんど読めないのでベラルーシ語の出版物は買わなかったのだが、モギリョフ市に行った際にベラルーシ語で書かれた郷土史の本を入手して以来(御当地ものはそれしかなかった)、そのたがも外れてしまった。

こういうクセのついた人間がポーランドやバルトに行くと、買うものが多すぎて大変である。冒頭で述べたように、ビアウィストックやダウガフピルスといった街は決して観光都市ではなく、現に『地球の歩き方』でもほとんど触れられていない。それでも、これらの街には立派な地図や絵葉書があるし、前者では街の写真集や歴史地図も売られていた。これが、ヴィリニュスやリガといったメジャーな観光地になると、洒落た商品や興味深い出版物が無数にある。ダウガフピルスを後にする頃には、筆者のかばんはパンパンに膨れ上がり、足元がおぼつかなくなっていた。

楽しいバス旅行

楽しいバス旅行

されど我が家のベラルーシ

結局筆者は、午前4時発のバスに乗り、ダウガフピルスからベラルーシのポロツクに向かった。3時起きはつらかったが、ダウガヴァ川に立ち込める朝霧と、その上空に消え残る星空は幻想的だった。ラトビア・ベラルーシ国境の手続きは思ったよりもシンプルで、税関・荷物検査はなかった。ロシア世界からヨーロッパ世界に入るのは大変でも、その逆はそうでもないらしい。

かくして筆者はベラルーシに帰ってきた。どんなに遅れていようとも、現在の自分にとってはこの国こそ我が家であり、最もくつろげる場所だ。ハムはなくとも、地図はなくとも、我が家に優るものはない……

というオチにしようと思っていたのだけど、実際には最後のポロツク滞在は少々しんどかった。やはりこの国は不便なこと、不快なことが多すぎる。普段は、これも経験などと自分に言い聞かせて我慢していても、今回のように旅の終わりで疲れているとだめである。ポーランドとバルトの後では、余計につらい。

ポロツクというのは、日本で言えば奈良に相当するような古都であり、この地に成立したポロツク公国がベラルーシ民族・国家の源流と見なされている。ベラルーシの民族主義者は、ロシア人がモンゴル人に占領されてアジア化・野蛮化したのに対し、ポロツク公国は独立を維持してヨーロッパの純潔を保ったのであり、それゆえにベラルーシ人はロシア人と違って自由民なのだと考えている(この考え方自体かなりヤバンだと思うのだが)。つまり、ベラルーシ民族派にとってポロツクは、この国がヨーロッパ世界に属すことを象徴する神聖な土地ということになる。

だが、今日のポロツクにヨーロッパを見出すことは困難である。確かに、救世主エフロシニア修道院や文献博物館は、この街の歴史・文化の片鱗を垣間見せてくれた。しかし、街自体はいかんともしがたい。旧ソ連の街というよりは、現役のソビエト都市である。現にホテルの領収証の名義も「白ロシア・ソビエト社会主義共和国住宅・公営事業省」になっている。クレジットカードでホテル代を支払えるかどうか参考までに聞いてみたら、「一体カードって何です?」と逆取材された。ある資料で後日調べたら、ポロツクにはクレジットカードを使える店や施設が一つもないことが分かった。

ホテル代を現金で前払いしたので、ベラルーシ・ルーブルの持ち合わせが底を突いた。ところが、週末なので、数少ない市内の両替所は早く閉まってしまい、夕食代に事欠く事態となった。そもそも、街を歩いても外食できるような場所がどこにも見当たらず、ホテルのレストランは披露宴で貸し切りだという。食料品店を覗いても、めぼしいものは何もない。筆者はやむなく、残ったわずかな現金で粗末なパンやチーズを買い求め、それらを安ビールで胃に流し込んで飢えをしのいだのである。やはり人間、経済や生活が第一で、民族とか歴史は二の次だな。今回の旅の教訓を、最後に身をもって痛感させられた。

どうやらこの街に長居は無用だ。ベラルーシでくつろげるのは、文字どおりの我が家だけのようである。筆者は翌日、隣り街のノヴォポロツクをタクシーで簡単に視察すると、当初の予定を1日繰り上げ、ミンスクへの帰途についた。

ポロツクからミンスクへは直線距離で

234km、約4時間のバスの旅である。

ゴーストタウンのようなポロツク

ゴーストタウンのようなポロツク