11月にベラルーシのミンスク、モギリョフ、ゴメリで現地調査を実施してきました。例によって個人的なことですが、ベラルーシに駐在していた2000年春、ベラルーシについての本を書こうと決心し、それに向けて初めて地方への取材旅行に出かけた先が、モギリョフでした。私のベラルーシ地方行脚は、ここから始まったわけです。そのモギリョフに、11年半振りに舞い戻ってきたわけで、感慨深いものがありました。

11月にベラルーシのミンスク、モギリョフ、ゴメリで現地調査を実施してきました。例によって個人的なことですが、ベラルーシに駐在していた2000年春、ベラルーシについての本を書こうと決心し、それに向けて初めて地方への取材旅行に出かけた先が、モギリョフでした。私のベラルーシ地方行脚は、ここから始まったわけです。そのモギリョフに、11年半振りに舞い戻ってきたわけで、感慨深いものがありました。

ひょっとしたら、以前もどこかで書いたことがあるかもしれないけど。まあ、モギリョフというのは、ベラルーシの一連の州都のなかでも最も味気ない、いかにも旧ソ連の地方都市といった風情なわけです。しかし、現地の歴史家の方に街を案内してもらったところ、止めども尽きない興味深いエピソードの数々を披露され、この街がきわめて豊かな歴史を秘めているということが理解できました。モギリョフで感じた、この「ソ連的で殺風景な表面の奥底に秘められた、豊かな歴史」という構図こそ、私がのちに『不思議の国ベラルーシ』をまとめ上げるうえで鍵となるモチーフになっていくわけですね。

で、その歴史家はI.プーシキン氏という人だったのですが、彼が私に1冊の本をプレゼントしてくれました。3人の共著で、『Q&Aで見る昔のモギリョフ』という啓蒙書(右の表紙参照)。この本のなかに、概略以下のような記述があります(一部は、拙著『歴史の狭間のベラルーシ』でも紹介済みですが)。

1780年5月にモギリョフでロシアの女帝エカテリーナ2世とオーストリア皇帝のヨーゼフ2世が会談を行った。女帝が退屈しないよう、ペテルブルグからイタリアのオペラ団が呼び寄せられ、劇場も建設された。女帝の現地入りより1ヵ月も前に大臣らが大挙して来訪し、街は首都の様相を呈した。モギリョフからシクロフ寄りに3露里のところに豪華な凱旋門が建てられた。

滞在5日目に、両皇帝の会談を記念して、当地で「聖ヨーゼフ教会」が起工され、のちにそれは大聖堂の地位を与えられた。設計した建築家はN.リヴォフである。女帝は、起工が始まるとすぐ、モギリョフを去った。大聖堂は1929年まで活動したが、ソ連時代に無神論のために閉鎖され、宗教・無神論博物館として使われた。西方からの脅威に備えてベラルーシ共和国の首都をミンスクからモギリョフに遷都することが決定された際に、大聖堂は爆破され(1938年)、その場にホテル・ドニエプルが建設された。貴重なイコンは、独ソ戦初期に紛失した。

ただ、今日のモギリョフ市民は、聖ヨーゼフ教会がどんなものであったか、自分の目で確かめることができる。同じ会談を記念して、オーストリアのウィーンに、聖ヨーゼフ教会とまったく同じ外観の「聖エカテリーナ大聖堂」が建立され、それが今日まで残っているからだ。

これは面白い! 私はすでにその時点で、ベラルーシを語るうえで、「破壊」「廃墟」というものを軸に据えるイメージを抱き始めていました。ベラルーシで破壊された教会と同じ姿の教会が、ウィーンに残っている。これは、ぜひウィーンの教会を写真に収め、来たるべき拙著に掲載したい。そう考えた私は2001年2月、休暇でウィーンを訪れた機会を利用して、教会を訪問してみることにしたのです。

ところが、知り合いの在オーストリア大使館員に頼んで探してもらったものの、「聖エカテリーナ大聖堂」などというものはどこにもありません。名前だけはそれらしき「聖カテリーナ教会」というところはあったものの、来歴を尋ねてもらったところ、ロシアとは何の関係もないといいます。それでも、何かの間違いということもあるかもしれない。一縷の望みを託して、私は教えられた住所を頼りに、ウィーンの「聖カテリーナ教会」に向かってみたのです。その結果、私が見たものは……。

駄目だ。全然違う。モギリョフの聖ヨーゼフ教会は丸っこい屋根だったのに、こちらは尖塔で、似ても似つかない。あ~、何のこっちゃあ~。私はすっかり脱力し、へらへら笑いながら教会の写真を1枚だけ撮影して(左参照)、その場を後にしたのでした。

駄目だ。全然違う。モギリョフの聖ヨーゼフ教会は丸っこい屋根だったのに、こちらは尖塔で、似ても似つかない。あ~、何のこっちゃあ~。私はすっかり脱力し、へらへら笑いながら教会の写真を1枚だけ撮影して(左参照)、その場を後にしたのでした。

ちなみに、その後、ウィーン市歴史博物館を見学し、事務所を訪問して学芸員に質問までしてみました。ウィーンにこれこれこういう由縁の教会はないか、(絵を見せて)こういう形の教会はないか、と。でも、学芸員も、そんなものはまったく知らないと言っていました。

そんなわけで、ウィーンの聖エカテリーナ大聖堂の謎は、迷宮入り。私は『不思議の国ベラルーシ』執筆に向けて多くの取材を積み重ねたけれど、そのなかで最も徒労に終わったのが、本件だったわけです。

さて、今回11年半振りに訪問したモギリョフで、州立地誌博物館を見学してみました。前回のモギリョフでは、メーデーの前後だったので、博物館がお休みだったのです。それで、念願叶って訪れたモギリョフ州立地誌博物館に、思いがけないものが展示してありました。金属板に描かれたとても立派な聖画であり、学芸員(というか展示室にいるオバチャン)によると、何と、問題の聖ヨーゼフ教会に飾られていた本物だといいます。ひえ~、かつて私が追い求めた教会の、本物の内装に出くわそうとは。これで、永遠に迷宮入りしたはずのウィーンの「聖エカテリーナ大聖堂」に関する謎が、私のなかでまたぶり返してしまったのです。

学芸員のオバチャンに、「ウィーンに聖エカテリーナ大聖堂という瓜二つの双子の教会が今でも残っているという話を聞いたので、ウィーンで探してみたのだけれど、見付かりませんでした」という話をしたところ、「そうですか。でも、あると言われています」と答えるだけ。う~む、解決にならない。

で、そのオバチャンが、「別の場所にあるモギリョフ民俗学博物館では、聖ヨーゼフ教会の模型が展示されています」とか言うので、そちらの方も見学してみました。確かに模型はあったものの、説明書きなどは見当たらず、増してやウィーンの聖エカテリーナ大聖堂に関する手がかりは得られず……。

結局、謎は2度目の迷宮入り。まあ、ネットで何でも調べられるこの時代、こういうミステリーがちょっとくらい残っていた方が、楽しい気もする。

(2011年12月29日)

|

|

モギリョフにあった聖ヨーゼフ聖堂はこのような姿だった。

|

|

|

モギリョフ州立地誌博物館に展示されていた、

かつての聖ヨーゼフ聖堂の聖画

|

|

|

こちらはモギリョフ民俗学博物館の聖ヨーゼフ聖堂の模型。

|

前回のエッセイで触れたとおり、10月にロシア南西部の街、ベルゴロドで現地調査を実施してきました。

ベルゴロドは今回が初めての訪問でしたが、以前から勝手に親近感を抱いていました。何しろ、名前が、「ベル(白い)ゴロド(街)」ですからね。「白いロシア」ことベラルーシの専門家の私としては、白つながりで、とても他人という気がしないのです。ただ、ベラルーシの「白」の由来が、諸説入り乱れ、おそらく永遠に決着しないのに対し、ベルゴロドの「白」の由来は、比較的はっきりしています。この地方は白亜および石灰岩を産出し、その色から「白」という名が付いたとされています。

それから、これも個人的なことですが、私、ベラルーシに駐在していたころ、ベルゴロド州産の牛乳を飲んでいました。地元ベラルーシ産の牛乳は、当時はちゃんとしたパッケージの商品はあまりなかったし、それに放射能汚染の不安もあるので、なるべく避けるようにしていて。で、その頃ベラルーシのスーパーで買えたほぼ唯一の外国産の牛乳が、ロシアのベルゴロド州のものだったのです。かつて川島なおみが「私の体は赤ワインでできているの」と述べたそうだけど、それを言うなら私の体の一部は、今もベルゴロド州産の牛乳でできているのではないかと思う。

そんなベルゴロドだけれど、地名から、白亜の宮殿のような壮麗な街並みや、エーゲ海に映えるギリシャの家々のようなものを想像したら、大間違い。実際には、旧ソ連の、ただの田舎町です。おそらく、独ソ戦の戦災が酷かったのだと思いますが、歴史的建造物の類は少なく、恐ろしく見所の乏しい街でした。ベルゴロドの街を歩いてみて、地名から連想するような白の景観が見られたのは、ピョートル大帝ゆかりのウスペンスコ・ニコラエフスキー聖堂だけでしたね。下の写真をご覧ください。確かにこれは白かった(笑)。

思えば、16世紀に帝政ロシアの国境要塞として発祥して以来、ベルゴロドには戦争の影がつきまとってきました。ベルゴロドは、第二次大戦中、2度にわたりナチス・ドイツによる占領を受けました。ベルゴロドが最終的にドイツから解放されたことを受け、それを祝って首都モスクワで初めて礼砲が施行され、以降ベルゴロドは「最初の礼砲(サリュート)の街」という称号を得ることになりました。ゆえに、街の様々なものに「サリュート」の名が冠されており、現在ロシア・プロサッカーリーグの2部に在籍するベルゴロドのチームの名もFCサリュートです。

(2011年11月13日)

|

ベルゴロド州行政府。お決まりのレーニン像とともに。

|

|

|

これはベルゴロド国立大学。

|

|

歴史・地誌博物館を見学。ベルゴロドは、地味豊かな「中央黒土地帯」に属しており、黒土の現物が展示されていた。

|

|

|

私はこの地の牛乳にお世話になったが、それ以外にも畜産全般、すなわち養豚や養鶏も盛んらしい。

|

|

ベルゴロド州は、鉱工業の面では、何と言ってもこれ。スタールィオスコル市に所在する「オスコル電気冶金コンビナート」。操業開始は1982年と比較的新しく、これは生産された最初の鉄で作った記念プレートのようなもの。

|

|

|

ウスペンスコ・ニコラエフスキー聖堂。ソ連時代は刑務所やパン工場として使用されるなどして荒廃したが、1998年に正教会に返還された。

修復工事が行われており、内部を見学することはできなかった。

|

|

|

戦争に彩られた当地の歴史。ベルゴロド州は第二次大戦の独ソ戦の際の「クルスク戦車会戦」(人類史上最大の戦車戦)の重要な戦場でもあったようで、それ専門の博物館も設けられている。

|

|

FCサリュートの「スタジオン・サリュート」。ロシアやウクライナのサッカースタジアムはだいたい街の真ん中にあるので、散策ついでにスタジアムの雰囲気だけでも眺められるので、ありがたい。

|

10月13日から22日にかけて、ウクライナとロシアに出かけて現地調査を実施してきました。その際に、ウクライナのハルキウからロシアのベルゴロドまで、鉄道で移動するというイベントがありました。これまで、ロシアとベラルーシの間は夜行列車で何度も行き来したことがあるものの、ロシア・ウクライナ間を鉄道で越境するのは今回が初めてだったので、今月のエッセイではこの体験について簡単に報告してみたいと思います。まあ、ただ、あんまり特別なことはありませんでしたけどね。国境を挟んだ両都市の位置関係は、下の地図をご参照ください。ただ、黄色い線で描かれているのは、私が利用した鉄道ではなく、道路です。

今回私が乗ったのが、11:05ハルキウ発、サンクトペテルブルグ行の列車144号というやつでした(ただし、出発が10~15分ほど遅れた)。列車は、北に向かって1時間強ほど走ると、ウクライナ側の国境駅である「カザチャ・ロパニ駅」に到着(「コサックのロパニ川」という意味の地名ですね)。同駅に30分くらい停車し、そこで税関検査と出国検査が行われました。係官が各コンパートメントに来てくれるので、乗客は自分のコンパートメントで待っていればいいわけです。普通、空港などでは税関検査と出国検査は管轄も違うし別々に行われますが、鉄道では国境警備員が2つを同時並行的にやっているかのようでした。というか、荷物をチェックされることもなかったし、税関検査はないに等しいような感じでしたが。なお、国境警備員は、何やらタッチペンでスマホのような端末を操作しており、あれでデータベースと照合しているのでしょう(ロシア側でも同じだった)。

で、ウクライナの国境警備員が、「日本円は持っているか?」ということを訊きます。もちろん持ってはいますが、当方は本能的に、「これは外貨の持ち込み・持ち出しに関し、何かの規制があるのだな」と感じ、「少しならあるが」と答えました。ただ、国境警備員の訊くことが、「日本のコインはあるか? ほんの小銭でも?」という具合に、変化していきます。当方は、勝手が分からず、面倒になりそうだったので、最後は「ない」の一点張りにしました。国境警備員は、「そうか」と言って去って行きましたが、あとで冷静に考えれば、あれは日本のコインを記念に欲しいということだったのでしょうね。珍しい国の乗客がいたら、そう言ってねだっているのでしょう。私などは、初めて陸路でウクライナ・ロシア国境を越えるということで、それなりに緊張しており、そこまで頭が回りませんでした。

さて、出国手続きも終わり、カザチャ・ロパニ駅を出発。同駅は対ロシア国境から2kmくらいらしいので、出発後すぐに国境を越えたはずです。しかし、注意して観察していましたが、「ここが国境」と分かる物理的な境界は、両国間には設置されていないようで、具体的にどこがボーダーなのかは分からず仕舞いでした。ただ、線路沿いの電柱に塗られている色が、ロシアの三色旗の色に変わる地点があったような気がして、あそこが国境だったのかもしれません。いずれにしても、このあたり一帯はウクライナもロシアも農村地帯で、国境を挟んだ姻戚関係なんかもあるはずですから、今でも村人たちはかなり自由に行き来しているのかもしれません。

それで、いずれかの地点で国境を越えたはずの列車は、ロシア側の国境駅で停車したりせず(長距離の急行列車なので)、そのままベルゴロド駅まで走りました。そして、ロシアに入ってから初めての駅であるベルゴロド駅で、入国検査と相成りました。ここでの手続きも、ウクライナを出国する際とほぼ同じ。麻薬犬と思しき犬が乗り込んできたりもしたけど(可愛い子犬だった)、緊張感とかはほとんどありませんでした。

ベルゴロドに着いたのは、定刻の13:55。ただ、ウクライナとロシアの間に1時間の時差があるので、ハルキウからの所要時間は2時間弱で、しかも出発の遅れ、国境駅での停車時間約30分を考えれば、走っていたのは正味1時間ちょっとでしょう。ハルキウからベルゴロドの距離は92kmということで(東京からだと湯河原くらいに相当)、さすがに近いものです。

というわけで、私としては身構えていたところがあったけれど、初めて体験した鉄道によるウクライナ・ロシア国境越えは、思いほのか牧歌的なものでした。これだったら、ウクライナやロシアのサッカー・スタジアムにおける警備体制の方が、よほど厳重でしょう。

(2011年10月31日)

|

ハルキウ発、サンクトペテルブルグ行の列車144号。

|

|

|

ここから先は、窓越しの写真撮影なので、精細度が落ちる点、ご勘弁。

ウクライナ側の国境のカザチャ・ロパニ駅。

|

|

たぶん、このあたりが国境だったと思うのだけれど……。

|

|

ロシア領に入って初めての、比較的大きな駅「ナウモフカ」。「ロシア」と書かれているので、この駅がロシアの玄関口的な位置付けなのか?

|

|

列車は、ロシア領に入ってからはどこにも停車せず、大都市のベルゴロドまで直行。

それにしても、妙に小ざっぱりとしたベルゴロド駅。

|

最近私は、地方都市にコンサート鑑賞やスポーツ観戦に出かけ、ついでに観光をして帰ってくるというのを、趣味にしています。行ったことのない日本の地方が、あまりにも多いので。今年の夏休みは(といっても取得したのは9月)、広島県に出かけ、呉、広島、尾道を回ってきました。

最近私は、地方都市にコンサート鑑賞やスポーツ観戦に出かけ、ついでに観光をして帰ってくるというのを、趣味にしています。行ったことのない日本の地方が、あまりにも多いので。今年の夏休みは(といっても取得したのは9月)、広島県に出かけ、呉、広島、尾道を回ってきました。

恥ずかしながら、これまで私は、九州や四国の訪問経験こそあったものの、本州では西は神戸までしか行ったことがありませんでした。つまり、中国地方がまったくの未踏破だったわけです。なかでも、色々と見所がありそうな広島県は、ぜひ行ってみたいところでした。

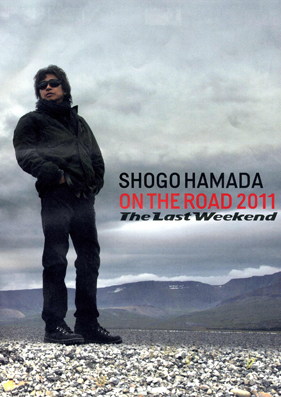

今回、広島旅行のきっかけを与えてくれたのが、ロック歌手の浜田省吾。私はハマショーのファンというわけではなく、歌も数曲しか知りません。でも、ハマショーは現在全国アリーナツアーを敢行中であり、それをいち早く観た評論家の渋谷陽一氏が「素晴らしいコンサートだった。絶対に観ておくべき」と激賞しておられたので、なるほど渋谷先生がそこまで褒めるなら(最近、何でも絶賛するきらいもあるが…)観ておこうかと思い立った次第です。で、ヤフオクでチェックしたところ、広島での公演が目に留まり、ハマショーの故郷広島での凱旋公演なら絶対に盛り上がるに違いないと確信。幸い比較的安くチケットも落とせたので、9月18日のハマショー広島公演を軸に旅程を組んで、広島に出かけたというわけでした。

ただ、驚いたのは、広島市内で、コンサート前日の17日のホテルがまったくとれなかったこと。秋の行楽シーズンの3連休のうえに、ハマショー公演、マツダ・スタジアムにおける広島VS阪神4連戦、ビッグアーチにおけるサンフレッチェVSジュビロ戦とイベントが重なり、広島市内の収容能力がパンクしたようです。私はやむなく、17日は広島市からほど近い呉に泊まりました。まあ、呉も行ってみたかったから、別に不都合はなかったけど。

そんなわけで、始まりました、浜田省吾コンサート! ただ、私はJポップ・アーティストの単独コンサートは、山下達郎、竹内まりや、中島美嘉しか行ったことがない。こちとら、そもそも知ってる歌が10曲足らずのうえに(あえて「予習」もしなかった)、コンサートのお約束事(この曲のこの部分は観客が合唱するとか、皆で拳を突き上げるとか)がさっぱり分からない。もっと根本的なことを言えば、私は普段はファンクとか16ビートとかポリリズム系の音楽ばかり聴いている人間で、ハマショーのようなシンプルな8ビートロックは不慣れです。ということで、開演後しばらくは、熱狂する広島グリーンアリーナの観客席で、一人戸惑いを覚えていました。

でも、中盤に披露されたバラード・コーナーで、完全にやられましたね。ゴージャスなことに、今回のステージはリズムセクション+ブラスに加えて、十数名に上る弦楽団も引き連れており、そのストリングスをバックに歌われるバラードがとても良かった。あの声で、バラードを歌われると、抗いがたい。個人的には、このバラード・コーナーで一気に引き込まれて、あとはアップテンポの曲も含めて文句なしに楽しめました。

ステージの段取り的なことも全然分からなくて、本編的な部分をひとしきり演奏し終えると、ハマショーと楽団の皆さんは普通に舞台から消えていった。「これは何なんだ? 途中休憩か?」などと不思議に思っていると、しばらくしてハマショーが「アンコールありがとう!」とか言いながら再登場。う~む、客は拍手も掛け声も、何もしていなかったのだが、これがアンコールなのか…。するとハマショーとリズム隊は観客席中央に浮かび上がったセンターステージに移動し、そこでコンボ演奏を披露。その流れでまたメインステージに戻り、そこでエンディング。それで終わりと思いきや、そこからさらにアンコールが2度あり、これで本当に終演。途中、休憩っぽい時間や、楽団だけのインストルメンタル・パートもあったけど、何とトータルで3時間40分にも上る長尺のショーでした。ジュリーとか河村ナントカの「ギネスに挑戦」的なものを除けば、山下達郎の3時間コンサートがこの世で最も長いとばかり思っていたけれど、上には上がいるとは、驚きです。すごいサービス精神だと感心させられたし、キャリア全体を俯瞰するようなセットリストも良かった。

ところで、広島をルーツとする様々なものそうであるように、浜田省吾も原爆体験というものを一つの重要なバックグラウンドとして抱えているようです。省吾氏の父親が警官として原爆投下直後の広島で救援作業に当たった由で、それに関するハマショー本人のメッセージがこちらに、父親の手記はこちらに掲載されています。1952年生まれのハマショーは、年代的に言うとおそらく「最後の全共闘世代」という感じで、逆に政治的ニヒリズムを特徴とする年代層なのかもしれないけど、ハマショーは父親から原爆の記憶を受け継いでいるだけに、その作品や表現にも強い政治性が見て取れます。今回のコンサートで披露された楽曲や、大型ビジョンの映像にも、そのことは表れていました。

浜田省吾コンサート翌日の19日は、マツダ・スタジアムで広島VS阪神戦を観戦。最近完成したマツダ・スタジアムは、日本の野球場としては例外的に遊び心のある造りになっており、一度訪れてみたかったのです。せっかくなので、当スタジアム名物の、内野席からグランドにせり出した「砂かぶり席」というのを確保(これもヤフオクで比較的安価にゲット)。しかし、行ってみたら、席は外野寄りの一番端で、観づらいことこの上なく、やや期待外れでした。中日ファンの私が、野次馬的に盛り上がるためにも、乱打戦を期待したら、それが的中。阪神が鮮やかな先制攻撃で4点を奪うという波乱の幕開けだったが、何と広島が21安打を放ち、12点を奪って大勝。1日カープファンの私も、地元の人たちに便乗して大盛り上がり。砂かぶり席の特権ということで、最後は広島のヒーロー3選手とハイタッチまでしてきました。

今回、広島を旅行してみて、当地においてカープが発揮している存在感には巨大なものがあるということを、実感しました。個人的にまったく認識していなかったのは、かつての広島市民球場が原爆ドームの真向かいにあり、つまりは爆心地から目と鼻の先の距離であるということ。よそ者には分かりにくいけれど、おそらくそれだけカープという存在が、原爆被害の克服や戦後復興をめざす広島市民の希望の星となったということでしょう。そんなの当たり前と言われるかもしれないけど、広島を旅行してみて、それを改めて実感したというわけです。広島市民球場も、平和を祈るモニュメントの一部という意味合いを帯びていたのではないでしょうか。

他方、平成に誕生したサンフレッチェ広島の存在感はカープに比べると多少落ち、また戦争の記憶といったことからはやや離れた位置付けなのかなという印象を受けたのですが、どうでしょうか? また、旧市民球場は現在解体中であり、新球場のマツダ・スタジアムが広島駅から徒歩圏内に建てられた垢抜けた施設ということもあり、「広島カープ=戦後復興の星」という構図も、時とともに薄らいでいくのかもしれません。

|

原爆ドーム越しに見える、旧市民球場の照明塔 |

広島駅前の広場 |

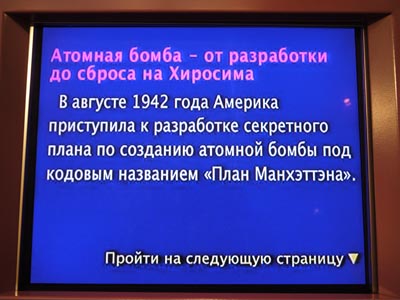

さてさて、広島を訪れた以上は、平和記念資料館の見学は欠かせないでしょう。というか、日本国民の多くは、学校の修学旅行や社会科見学で、この資料館を訪れるものなんでしょうかね? 少なくとも、静岡育ちの私には、子供時代にそのような機会はありませんでした。なので、だいぶ遅れ馳せではありますが、オトナ修学旅行ということで、ようやく平和記念資料館見学の運びとなりました。

もっとも、原爆およびその被害については、ある程度の知識やイメージはもっているつもりです。したがって、今回の資料館見学ではむしろ、広島への原爆投下の背景となった「軍都としての広島」に関する展示の方が、色々と勉強になりました。まあ、これも物知りな皆さんに言わせれば常識なのかもしれないけど、戦前の日本では広島が陸軍の、呉が海軍の最重要拠点であったという事実を、私はしっかり認識しておりませんでした。ロシア研究を生業とするこの私ながら、日露戦争やシベリア出兵の際に、広島がその出撃拠点となったといったことも、まったく知りませんでした。今回の広島旅行で、私は定番の宮島には行きませんでしたけれど、観光地として賑わう「神の島」の宮島にも、実は日露戦争時にロシアの襲撃に備えて築かれた砲台の遺構が残っているのだそうです。

|

核兵器の地球儀

|

かつて広島に置かれていた陸軍第5師団の建物

|

|

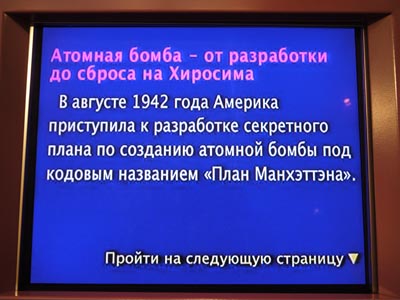

資料館では、多くの言語による解説を利用でき、

ロシア語もあった |

ゴルバチョフもソ連大統領からの退陣後の

1992年4月に資料館を訪れた |

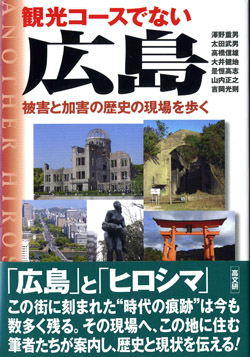

単に原爆の被害地というだけでなく、軍事拠点としての広島という側面を明確に打ち出した書籍を、平和記念資料館の売店で見付けました。その名も『観光コースでない広島

―被害と加害の現場を歩く』(高文研、2011年)というものです。現在、軍港都市の呉では、大人気の「大和ミュージアム」に加え、「てつのくじら館(海上自衛隊資料館)」も開設されていて、今回私が訪れた際も観光客で大変な賑わいでした。でも、『観光コースでない広島』では、これらの施設が、広島が本来体現すべき平和の理念とは相容れないものとして、批判的な見解が示されています。まあ、このあたりをどう評価するかについては、立場が分かれるところですが、一読に値する本であることは間違いないでしょう。

|

|

大和ミュージアムの目玉、戦艦大和の10分の1模型 |

なお、この本を読んで少々意外だったのは、原爆で壊滅した広島でも、一頃は原子力の平和利用に対する期待が大きかったとされる点。まあ、その昔は、原発の危険性に関する情報なんて、まったくありませんでしたからね。今日からは想像しづらいところですが、当時は原爆(原子力の戦争利用)というものに対する強烈な反発が、「反原子力」ではなく、「原子力の平和利用」に向かうという構図があったのでしょう。

なお、この本を読んで少々意外だったのは、原爆で壊滅した広島でも、一頃は原子力の平和利用に対する期待が大きかったとされる点。まあ、その昔は、原発の危険性に関する情報なんて、まったくありませんでしたからね。今日からは想像しづらいところですが、当時は原爆(原子力の戦争利用)というものに対する強烈な反発が、「反原子力」ではなく、「原子力の平和利用」に向かうという構図があったのでしょう。

広島県出身の新藤兼登さんという映画監督がいらしゃったそうで、今回の旅行中に見学したおのみち映画資料館に同監督の功績を讃える展示がありました。新藤監督は、日本で初めて原爆を直接取り上げた「原爆の子」という作品に加え、「第五福竜丸」という作品も制作したとのこと。考えてみれば、第五福竜丸は、私の出身地である静岡県の焼津港に所属する漁船だったんですよね。でも、静岡がこの悲劇を糧に反核とか平和の理念を培ったなんてこと、あったのかな? 自分が子供の頃に、そういう教育を受けた記憶がまったくないけど。広島と静岡の土地柄の違いを感じます。

以上、きわめて雑駁ながら、「平和を考えるオトナ修学旅行」の報告でした。「何だよ、それ。結論とか総括とか全然ないじゃん」とか言われそうだけど。でも、案外オトナってそういうものだと思いませんか。私だって、小学生の時に平和記念資料館を訪れたら、広島が経験した惨劇に衝撃を受け、「ぼくは

げんしばくだんは

なくすべきだとおもいます」という感想文を書いたことでしょう。それに対し、感受性が鈍り、その一方で知識が増えてしまったオトナというのは、なかなか単純明快な答えが出せないものでして。

(2011年9月27日)

ちょっと紹介するタイミングを逸してしまったのですが、4月に以下のようなDVDブックが発売されました。

ちょっと紹介するタイミングを逸してしまったのですが、4月に以下のようなDVDブックが発売されました。

『世界の車窓からDVDブックNo.39:ベラルーシ・リトアニア・ラトビア・エストニア

―バルト海をめざす4ヵ国の旅』(朝日新聞出版、2011年4月20発行、本体1,400円+税)。

あまり詳しい説明は必要ないでしょう。「世界の車窓から」は、テレビ朝日系列で毎日夜放送されている鉄道旅行をテーマとした帯番組。そのベラルーシ+バルト3国編が、DVDブック化されたというわけです。テレビ放送されたのは数年前であり、その時は私は、「今、『世界の車窓から』でベラルーシをやっている」という話を人から聞いたものの、何となく見逃してしまいました。しかし、今年の初めくらいだったか、同番組の制作会社から連絡をもらい、ベラルーシ編をDVD化するので、地名の読み方の確認をお願いしたいということを頼まれました。地名マニアの私としてはお断りするはずもなく、監修を引き受け、その結果出来上がったDVDブックが4月に無事発行されたというわけです。

「世界の車窓から」という番組は、品の良い、教養に溢れた番組だとは感じていましたが、地名の読み方の確認を専門家に依頼しているくらいですから、やはりしっかりと作り込まれた優良なコンテンツなのだなと、今回改めて思いました(ただし、今回私が監修したのは、ベラルーシの字幕にかかわる部分だけです。ベラルーシ以外の国、ナレーション、ブックについてはノータッチです)。

本DVDにおけるベラルーシの地名の読み方は、ロシア語読みになっています。ロシア語にすべきか、ベラルーシ語にすべきかということも制作会社から相談されましたが、私は「ロシア語で充分だと思う」と答えておきました。「なぜベラルーシ語ではないのか?」と目くじらを立てる向きもあるかもしれませんが、ベラルーシにおいてはベラルーシ語とロシア語は同格の国家言語であり、そのうち使用頻度が高いのは明らかに後者なので、実用的な観点からもロシア語読みにしておいた方が無難であろうというのが私の考え方です。

「世界の車窓から」のDVDは、テレビ放送を70分に「特別編集」しているそうです。「特別編集」というのが、テレビ放送ではカットした部分を追加したりしているのか、あるいは逆に抜粋して短くしているのかというのは、私には分かりません。確かに、「世界の車窓から」の持ち味は、あまり細かい情報を詰め込まずに、ゆったりとした鉄道の旅の雰囲気を伝える点にあると言えるでしょう。ただ、欲を言えば、DVDではもうちょっと情報量が多くてもいいのではないかという印象を受けました。一方、ブックの方は結構充実しており、色々と耳寄りな情報が記されています。いずれにせよ、本邦で得られるベラルーシの観光情報はきわめて乏しいので、このDVD+ブックは貴重な情報源になると思います。

ベラルーシおよびバルト3国の鉄道の旅のルートは、下の図のとおりでした。ベラルーシ部分では、まず首都ミンスクでウクライナのクリミア半島(シンフェロポリ)行きの列車に乗り込んでゴメリまで移動。次にゴメリでブレスト行きの列車に乗り換えてベラルーシ南部を横断。さらに、ブレストでモスクワ行きの列車に乗り換えてミンスクに戻る。最後は、リトアニアのヴィルニュスに向かい、ベラルーシに別れを告げる、というものでした。

ベラルーシは、いわゆる観光の見所は豊富ではないものの、番組ではよく取材をなさって、面白い内容に仕立てられたと思います。たとえば、ジロビン駅のぬいぐるみ販売や、ブレストの押収品博物館のくだりなど。ここで詳しく語ってしまうと台無しですので、ぜひDVDでお楽しみください。映像での描き方や、ブックの内容からして、ディレクターさんは今回の国々のなかで、とくにベラルーシを気に入られたのではないかという気がします。岸恵子さんの『ベラルーシの林檎』のことを思い出しました。

一方、バルト3国ですが、実はバルト3国を鉄道で旅するというのは、結構大変なんですね。下の図に見るとおり、3国の首都の間も鉄道で結ばれておらず、鉄道の旅のルートはかなり無理のあるものになってしまいます。でも、今回のブックに記されている情報によると、ポーランドのワルシャワからバルト3国を抜けてフィンランドのヘルシンキまで至る約1,000kmの路線「レール・バルティカ」を新設する計画が、EUとバルト沿岸諸国の共同事業として進められているとのこと(下図参照)。実現すれば、この地域の交通事情は様変わりするでしょう。

ところで、「世界の車窓から」はさすがに映像作品として良く出来ていますが、一般論として言えば、ロシア圏の鉄道の旅で車窓の景色を楽しむことは難しいのではないかというのが、私の意見です。それには、以下のような原因があります。①中長距離の路線は、夜行列車である場合が多いので、暗くて景色が見えない。②列車の窓ガラスの品質が悪く、なおかつ汚れているので、外の景色が見づらい。③ロシア圏では、列車が単調な大平原を延々と進み、見えるのは代わり映えのしない森林・草原・畑ばかり。しかも、線路沿いに並木が植えられていることが多く、木に隠れてそうした単調な景色すら見えなくなることが多い(冷戦時代に、安全保障上の理由で、鉄道から景色が見えないようにしたのではないかと疑いたくなる)。したがって、鉄道の車窓には多くを期待できず、バスの方が楽しいというのが、私の持論です。

(2011年8月21日)

|

ベラルーシ+バルト3国編の旅のルート。

|

|

ジロビン駅名物のぬいぐるみ販売の様子。

|

|

ブレストの押収品博物館に展示されているイコン。切り裂かれた様子が痛々しい。

|

|

ウィキペディアによれば、これが「レイル・バルティカ」のルート案とのこと。ロシア(およびその同盟国のベラルーシ)を通らないというのがミソのようで、タリン~ヘルシンキ間は当面既存のフェリーを利用し、行く行くは海底トンネルをという青写真らしい。

リトアニアは、首都ヴィルニュスではなく、カウナスを通るルートになる模様。

|

ふとしたきっかけから、東日本大震災とロシア正教会の関係について、気付かされたことがあるので、それについて書いておきます。

今般、山梨県の甲府に行ってきたわけです。これまで、身延線や中央本線で通り過ぎたことはあったけど、甲府の街を歩いたのは、たぶん初めてではないかと思う。それで、駅前に「藤村記念館」という歴史的建造物があり、そこを見学してみたわけです。この藤村記念館というのは、「擬洋風建築」といって、明治時代初期に西洋の建築を日本の職人が見よう見まねで建てた、日本の近代化を象徴する建築遺産の一つとされています。で、藤村記念館はちょっとした博物館のようになっていて、日本各地に残る擬洋風建築の写真展示をやっていたので、それを眺めていたわけです。そのなかに、思いがけないものを見付けました。

旧石巻ハリストス正教会教会堂

しかも、その教会堂の、在りし日の姿と、3.11の津波の被害を受けた惨状の写真とが、並んで飾られていたのです。

|

甲府駅前にある藤村記念館。元々は小学校で、洋風建築を積極的に取り入れた山梨県令・藤村紫朗にちなんで藤村記念館と呼ばれているとのこと。いったんは解体されたが、武田神社の境内に復元され、それが2009年に甲府駅前に移築されたとのこと。

もちろん、これは正教とは関係ない。

|

|

|

藤村記念館で展示されていた写真。旧石巻ハリストス教会堂の、在りし日の麗姿。

|

|

見るも無残な、津波被害直後の様子。

|

個人的に、石巻にロシア正教会(下記PS参照)の教会堂があるなどということは、まったく知りませんでした。しかも、その教会堂が津波で大きな被害を受けたなどという話は初耳で、とても驚きました。まあ、大震災で東日本の広域が壊滅的な被害を受け、山のように問題が生じているなかで、教会が津波を被ったといったことまでは、一般のニュースでは伝えられませんからね。ただ、私自身は、宗教や文化といったテーマに疎いとはいえ、一応ロシア関係の仕事をしている身ですので、ここで取り上げてみたいと思った次第です。

個人的に、石巻にロシア正教会(下記PS参照)の教会堂があるなどということは、まったく知りませんでした。しかも、その教会堂が津波で大きな被害を受けたなどという話は初耳で、とても驚きました。まあ、大震災で東日本の広域が壊滅的な被害を受け、山のように問題が生じているなかで、教会が津波を被ったといったことまでは、一般のニュースでは伝えられませんからね。ただ、私自身は、宗教や文化といったテーマに疎いとはいえ、一応ロシア関係の仕事をしている身ですので、ここで取り上げてみたいと思った次第です。

私自身、完全な盲点だったのですが、そもそもロシア正教会の日本における分布を見ると、「日本正教会の草創期に仙台の人士が活躍したこともあって、東廻り航路の拠点港である石巻の流通関連地域(河川流通:北上川流域、海運:三陸海岸)を中心とした宮城県北部から岩手県南部に多くの教会がある」とのことです(日本語版ウィキペディアの「日本ハリストス正教会」の項目より)。ということは、日本におけるロシア正教会の分布エリアというのは(むろん、そんなに濃い分布ではありませんが)、東日本大震災の被害地域とほぼ重なり合っていることになります。日本における正教会の教会堂といえば、函館や東京・駿河台のそれくらいしかイメージがなく、東北の太平洋沿岸に多くの教会があるなど、思ってもみませんでした。

さて、旧石巻ハリストス正教会教会堂について。正確には「聖使徒イオアン会堂」というそうです。これは、1880年に完成し、現存する日本最古の木造教会建築とのこと。1978年の宮城県沖地震で被災したため、新しい聖堂が建築され、旧聖堂は地元有志の尽力で中瀬公園というところに移築されたということらしいです(だから名前に「旧」が付いているわけですね)。中瀬というのは、旧北上川の河口近くにある中洲であり、ここにはハリストス教会堂と隣り合うようにして、有名な石ノ森萬画館があります(地図参照)。石巻ゆかりの漫画家・石ノ森章太郎氏の記念館というものが存在し、それが津波の被害を受けたという話は私もニュースで見ましたが、そのすぐ隣に、実は正教の教会堂があったというわけです。ハリストス教会堂は今回の津波で、何とか流出・倒壊は免れたものの、小さからぬ損傷を被りました。こちらのサイトに、旧石巻を含め、東北各地の教会堂と、信徒の皆さんの被害状況がまとめられています。最も受難だったのは山田教会堂というところで、ここは津波後の火災で完全に消失してしまったとのこと。

こちらのサイトなどによると、ロシア正教会は震災後に被災地に代表団を送り、被害状況を視察するとともに、被災者を激励して回ったということです。また、ロシア正教会は信徒からの募金を募り、135万ドル(約1億円)の義援金を日本正教会に寄せたとのこと。こういう話も、日本の一般のニュースではまず取り上げられないと思うので、ここに記しておきます。

(2011年7月11日)

PS 本エッセイ発表後、知人から、次のようなご指摘をいただきました。すなわち、「日本におけるロシア正教会」といった表現は誤りであり、正確には「日本正教会」または「日本ハリストス正教会」とすべきである、とのご指摘でした。

確かに、日本の正教会は決してロシア正教会の支部ではなく、ロシア正教会の庇護下ながら、「自治正教会」というステータスになっています。その点は、私もエッセイ執筆時に認識しており、その旨注記を加えようかとも考えました。しかし、肩の凝らないエッセイという性格上、あまり込み入った話はどうかと思ったし、そもそもエッセイの主題は日本とロシアの絆でした。厳密に組織的・ヒエラルキー的な意味ではなく、歴史的・文化的なルーツに主眼を置いた表現として、「日本におけるロシア正教会」と書きました。「ロシアに由来する正教会」という程度にご理解いただければ幸いです。

ロシアのなかで、サンクトペテルブルグ市が、モスクワに次ぐ「ロシア第2の首都」または「北都」という位置付けをされていることは、ご存じの方も多いでしょう。それでは、「ロシア第3の首都」という称号はどの都市のものか、ご存じでしょうか。それは、タタルスタン共和国の首都カザン市のものです(より発音に忠実に読むなら「カザーニ」ですが)。これは、単に通称でそう呼ばれているのではなく、実は商標登録されています。こちらの記事によれば、カザン市とニジニノヴゴロド市がロシア特許庁に「ロシア第3の首都」という商標をともに申請し、2009年に特許庁がカザン市にその称号を認定、登録したとのことです。

タタルスタン共和国は、ロシアの沿ヴォルガ地域に位置する重要地域です。かなり間が空いてしまいましたが、昨年の11月にタタルスタンのカザンを初めて訪れる機会がありましたので、今月のエッセイはそれをネタにお届けします。

さて、タタール人およびタタルスタン共和国については以前、「ロシア最大の少数民族タタール人」というエッセイを書いたことがあるので、以下ではまずそれを再録させていただきます。

◆

2つの旗でウイニングラン 今年(2008年)8月に開催された北京オリンピックで、私の印象に残ったシーンのひとつに、陸上女子3,000m障害のレース後の場面があった。オリンピックで初めて行われたというこの種目で、ロシアのグリナラ・サミトワ=ガルキナという選手が世界新記録で優勝した(グリナラが名、サミトワ=ガルキナが姓である)。レースが終わると、サミトワ=ガルキナは、スタンドからロシア国旗を受け取り、ウイニングランを始めた。ここまでは、よくある光景だ。ところが、サミトワ=ガルキナはスタンドから、ロシア国旗とは別の、緑っぽい色のもう1つの旗を受け取り、それも誇らしげに掲げてみせたのである。

私は即座に、「そうか、彼女はロシア国民ではあるけれど、ロシアのなかの少数民族共和国の出身で、その共和国の旗を掲げているのだな」と理解した。しかし、不勉強なことに、その緑っぽい色の旗が、具体的にどこの共和国の旗なのかは、知らなかった。

すぐに調べてみたところ、彼女はロシア沿ヴォルガ地域のタタルスタン共和国の出身であることが判明した。なるほど、あれはタタルスタンの旗だったのかと、合点が行った次第である。言われてみれば、グリナラ・サミトワ=ガルキナというエキゾチックな名前は、いかにもタタール人ぽい。

それにしても、オリンピックのウイニングランで、国旗の他にもう1つの旗が掲げられるシーンというのは、ちょっと記憶にない。もし仮に、中国代表としてオリンピックに出場したチベット人の選手が、チベットの旗をはためかせてウイニングランをしたらどうなるか。間違いなく、大騒動に発展するだろう。その点、サミトワ=ガルキナ選手の勝利のパフォーマンスは、ロシア国内で物議を醸したりしないのだろうか?

この一件が気になり、当世タタール人およびタタルスタン共和国事情について少し調べてみたので、今回はこれについて語ってみたい。

最大の少数民族 「タタール人」と呼ばれる集団は、ユーラシアの広大な領域に、いくつかの集団に分かれて分布している。ここでは、最大勢力であるヴォルガ川中流域のタタール人について主に考察することにする。タタール人は、チュルク語系の言語を話し、主にイスラム教スンニ派を信仰する民族である。ただし、現代ではロシア語に移行している人が多いし、イスラム色もそれほど濃いわけではない。周辺の諸民族との通婚が進んでおり、外見的にはアジア人からは程遠く、ロシア人とほとんど見分けがつかない。

今日のロシア連邦において、タタール人はロシア人に次ぐ人口数を誇り、最大の少数民族となっている。すなわち、2002年の国勢調査によれば、自らを「タタール人」と申告した国民は555万人であり、これは国民全体の3.8%に相当した。

また、タタール人を主体とするタタルスタン共和国は、ロシアで最も重要な民族共和国と言っていい。ロシアには少数民族の共和国が21設けられているが、人口が最も大きいのが377万人のタタルスタンである。経済力も強力であり、とくに共和国内で産出される石油を利用した石油化学工業は、ロシア屈指の規模を誇る。また、ナベレジヌィチェルヌィ市には(サミトワ=ガルキナ選手は同市の出身)、大型トラックで有名な「カマ自動車工場」もある。シャイミエフ現大統領は、これらの強力な産業基盤をコントロールしつつ、ソ連時代からこの共和国に君臨している重鎮である。タタルスタン共和国の首都カザン市は、ヴォルガ川に面する百万都市であり、2005年に市創設1,000周年が華々しく祝われたことは記憶に新しい。

実は、タタルスタン共和国の人口377万人に占めるタタール人の比率は、52.9%にすぎない(他はロシア人等)。逆に言えば、共和国の外に住んでいるタタール人が、非常に多いということである。実際、モスクワの官庁や大企業で面談した相手が、実はタタール人だったというようなケースも、よくある。タタール人は商才に長けていると言われ、ロシア人の間では「タタール人は狡猾で信用できない」という悪評も聞かれるようだ。

文字論争 タタール人固有の言語であるタタール語は、その昔はアラビア文字で表記されていたが、ロシア革命後の1927年にローマ字を採用した。さらに、1939年には、ロシア語などと同じキリル文字に移行し(ただし、ロシア語にはない特殊文字をいくつか使用)、ソ連時代はそれがずっと続いた。

しかし、1990年代に入ると、タタール・ナショナリズムの高まりを背景に、ローマ字復活運動が台頭した。1999年に共和国議会は、ローマ字復活を制定した法律を可決する。これにより、2000年から2011年にかけて、タタール語の表記をキリル文字からローマ字に段階的に切り換えていくことになった。

これを問題視したのが、連邦中央である。2002年にロシア連邦議会は、各共和国の国家言語を表記するアルファベットは、キリル文字をもとにしたものでなければならない旨を定めた連邦法を制定する。明らかに、タタール語のローマ字化に神経を尖らせた末の立法だった。2004年にロシア連邦憲法裁判所も、本件の決定権は連邦当局にあるという判断を下し、タタール語のローマ字化に待ったをかけた。

これを受け、タタルスタン側は、ひとまずローマ字化の政策を取り下げた。しかし、将来この問題が再燃する可能性も、ないとは言い切れない。

タタルスタンの位置付け さて、冒頭で紹介したサミトワ=ガルキナ選手の勝利のパフォーマンスは、ロシア国内では物議を醸さなかったのだろうか?

私がざっと調べたところ、サミトワ=ガルキナがタタルスタン共和国旗を掲げてみせたことについて、ロシアでは、反響らしい反響はほとんどなかったようである。試合後のインタビューでも、「世界新記録はねらっていたか?」といったやりとりに終始している。つまり、彼女の行為はごく自然で、ロシアの人々に特別な違和感を抱かせなかったということのようだ。ネット書き込みの類を見ても、非難めいたコメントは見当たらず、逆に「タタルスタンの旗も掲げてくれて、ありがとう!」といった感謝の言葉が散見された(当然、タタルスタン共和国民、またはタタール系住民による書き込みであろう)。

思うに、ロシア人にとってタタール人はあまりにも身近で、「異民族」という感覚があまり湧かないのではないだろうか。確かに、ソ連崩壊直後、シャイミエフ大統領率いるタタルスタン共和国が、ロシアからの分離をちらつかせたことはある。当時のエリツィン政権は、タタルスタンに広範な自主権を与え、やっとの思いで連邦につなぎ止めた。上述のローマ字化の是非をめぐる論争も、デリケートな問題だ。

しかし、全体として見れば、タタール人は深く広くロシア社会に浸透し、その欠くべからざる一部となっている。しかも、サミトワ=ガルキナはロシア国旗とタタルスタン国旗をともに掲げ、その両方への忠誠心を示している。それゆえに、彼女はタタルスタンにとってと同じくらいに、ロシア全体にとってもヒロインになれるのであろう。

スポーツ大国を支える共和国 ところで、北京オリンピックには、陸上、バレーボール、射撃を中心に、タタルスタンの選手が14人も参加していたそうだ。また、同共和国にとって今回の金メダルは、1976年のモントリオール、1992年のバルセロナに続くものであり、どうやらタタルスタンには16年に1度、金メダルが巡ってくるというジンクスがあるらしい。もっとも、シャイミエフ大統領は、「これからは4年ごとに金メダルが欲しい」と贅沢なことを言っているそうだが。

2013年のユニバーシアードのカザン開催が決まったこともあり、今後タタルスタン政府はスポーツの強化により一層力を入れるようになるだろう。タタルスタンはスポーツ大国ロシアのなかでも、中心地のひとつになっていく可能性が高い。

◆

これが、2008年に私が書いたエッセイでした。ある程度「分かったつもり」で文章を書いたわけですが、昨年11月に初めて現地を訪れてみて、自分の認識に必ずしも正確でない部分があったことに気付きました。全体として、タタルスタンは想像していたよりもずっとエスニック色が濃いなという印象でした。エッセイのなかで、「(タタール人は)現代ではロシア語に移行している人が多いし、イスラム色もそれほど濃いわけではない。周辺の諸民族との通婚が進んでおり、外見的にはアジア人からは程遠く、ロシア人とほとんど見分けがつかない」と書いておりますが、誤解を招く記述だったかなと、反省しています。

まず、タタール人の外見は、明らかにロシア人とは違いますね。タタール人の方が小柄で、特有の顔つきをしています。人から聞きかじった話を信用して「ロシア人とほとんど見分けがつかない」などと書いてしまいましたが、ウソ言っちゃいけませんでした。それに、現地で驚いたのは、人々が普通にタタール語を話していたこと。いかに民族共和国とはいえ、ロシアの大都市の街角で民族語がバリバリ話されているとは、個人的に驚きでした(ミンスクでベラルーシ語が話される頻度よりも全然上です)。とにかく、行ってみなければ、分からないものです。カザンのような、ロシア人が多い大都市ですらこうなのですから、中小都市や農村ではもっと民族色が濃いかもしれません。

ただ、カザン自体がコスモポリタン的な都市であり、ユーラシアのイスラム文化の中心地になっている観もあります。市場に行くとシルクロード風の香辛料やドライフルーツを売っていたり、街には多くの中央アジア系レストランがあったりします。カザンを歩いていると、ロシアとは異なるエキゾチックなものに数多く出くわすものの、どこまでがタタール固有のものなのか、私には判断がつきません。

いずれにせよ、カザンは興味の尽きない街でした。ロシアの地方都市は、だいたいどこも同じようなソビエト的街並みで、ご当地グルメなども皆無であり、旅人の楽しみは決して多くありません。その点、カザンはユネスコの世界文化遺産に登録されるクレムリン(街の中心の城砦)をはじめ観光の見所に事欠かず、博物館も立派で、訪れる価値があります。カザンでは、街の中心に土産物屋が数多く見られましたが、これはロシアにあってはなかなか稀有なことです。民族料理店も、大衆的なところから高級店まで、ちゃんとあります。

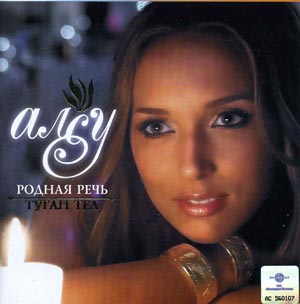

上述のように、思ったよりもタタール語が広く使用されていて意外だったわけですが、とくにタタルスタン共和国のローカルテレビ局の放送が徹底してタタール語で、ロシア語が出てくるとそれにタタール語の字幕(吹き替えだったかな?)までかぶせているのには驚きました。とくに傑作だったのは、タタルスタンの市町村対抗歌合戦のような番組であり、私が観た時にはユタズィVSマルムィジという対決で、視聴者の電話投票で勝者を決めるようなことをやっていたようです(写真参照)。街の土産物屋では、タタールの伝統音楽から現代ポップスまでの各種CDが売られており、私もいくつか買って帰ってきました。

そんなわけで、とりとめのない内容で恐縮ですが、とにかく初めてのカザン訪問は、私にとってなかなか鮮烈な体験でした。以下では、フォトギャラリーとCDサンプル視聴でお楽しみください。

なお、カザンは「ロシア第3の首都」という称号とともに、「ロシアのスポーツの首都」とも呼ばれています。別コーナーに、「サッカー紀行3:ルビン・カザン」という記事を書いたので、併せてご笑覧ください。

(2011年6月12日)

|

カザンの象徴とも言える白壁のクレムリンと、そのなかにそびえるモスク。ただ、イスラム一色というわけではなく、クレムリン内にも、街中にも、ロシア正教の教会堂もある。

|

|

|

世界遺産のクレムリンとその内部の建物は、比較的最近になって綺麗に修復されたものなので、ピカピカすぎて、個人的には少し引いてしまうところがあった。むしろ、下町にあるこうした小さなモスクの方が、味わい深く感じる。

|

|

クレムリン周辺は綺麗に整備されているが、そこから少し離れると、ボロボロの建物とか、建設工事現場などが目に付く。

|

|

萌えずにはいられない、ブリキのおもちゃのような路面電車。

|

|

市中心部の土産物屋。ロシアの地方都市では実は珍しい。

なお、ご当地に関する書籍を買いたかったのだが、何とカザンにはまともな書店が一つもないことが判明(最近まであったが閉鎖されてしまった由)、残念だった。

|

|

タタルスタン共和国国立博物館。なかなか洗練された博物館だった。 |

|

その博物館に展示されていた、タタール・ソビエト社会主義自治共和国の創設に関する指令に署名するレーニンの絵。その後ろにはスターリンが。 |

|

やはり同博物館の展示で、タタルスタンの初代大統領となったシャイミエフの執務室にあったという調度品の数々。そのシャイミエフも、メドヴェージェフ政権の下で、2010年ついに退陣に追い込まれた。 |

|

こちらは、クレムリンのなかにある別の博物館で、「タタール人・タタルスタン共和国国家性歴史博物館」。この小柄な女性のように、タタール人の見かけはロシア人とはかなり違う。 |

|

食料品市場。香辛料やドライフルーツを売っているのは、ウズベク人ではないかと思う。 |

|

これはわりと大衆的な食堂で食べた民族料理。 |

|

こちらは、たぶんカザンで一番高級なタタール料理店ではないかと思う。ただ、ピアノの生演奏が、やけくそ気味のモダンジャズで、情緒も何もあったものではない。 |

|

市町村対抗タタール語歌合戦! 「ユタズィ~ ユタズィ~」という歌声が耳に残っている。 |

|

ここからはCDの紹介。 これは、タタール人・バシキール人の祖先であるブルガール人の伝統音楽を、現代的に再現した作品とのこと。結構良いような気がする。

サンプルとして、これをお聴きください。8曲目に入っているランディシ・スプハンクロヴァ「私の心は燃えている」という曲です。

|

|

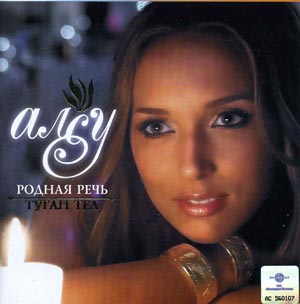

時間がないので、土産物屋で目に付いたものを適当に選んで買ったのだが、これだけ妙にジャケが洗練されているなとは感じていた。帰国後に調べたら、アルスーというロシアの歌姫で、ヨーロッパでも活躍している人らしい。私はロシアンポップスが大の苦手なので、まったく知らなかった。実はこの人の父親はオリガルヒとのことなので、経済専門家の私が知らないのはまずかったかもしれない。 で、この作品『母語』は2008年にアルスーが初めて生まれ故郷のタタール語で吹き込んだ企画ものの作品ということらしい。

有名歌手で、ユニバーサルから出ているちゃんとした商品なので、怒られると困るから、ここでの音源アップは自粛。

|

|

これは、タタール語の現代ポップスのヒットパレードみたいなCD。演奏はロシアンポップス風の薄っぺらいものだが、歌唱的にはこぶしが効いていて歌心のあるものが多く、嫌いではない。

そのなかから、3曲目のこちらをどうぞ。ジレラ・イタルジノヴァ「トゥガン・アヴィルィム」という曲です(意味分からん)。

|

やや間が開いてしまいましたが、2月に初めてトルコを訪問する機会がありましたので、その土産話です。

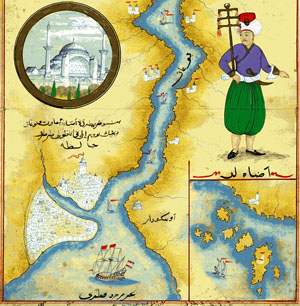

今回私はトルコのイスタンブールに、黒海周辺諸国間の国際関係・経済関係を調査するために出向いたわけですが、その際に私が重点的に研究しているのが黒海の港湾・海運セクターです。ご存知のとおり、黒海はボスポラス海峡という難所により、外洋から半ば隔絶された内海となっています。

たとえば、ロシアやカスピ海沿岸諸国が黒海ルートで石油を輸出しようとする際にも、タンカーがこのチョークポイントを通過しなければならないというのが、泣き所となるわけですね。黒海の海運を研究する私としても、ぜひボスポラス海峡をこの目に焼き付け、そのあたりを体感してみたいと思っていました。幸い、

ガイドブックを見たら、イスタンブールを出てボスポラス海峡の奥の方まで行く定期船のようなものが出ていたので、それに乗って海峡の様子を視察してきました。

あんまり詳しいレポートを書いている余裕はないので、今回は以下のとおり写真と簡単なキャプションを掲載するにとどめます。ちなみに、ボスポラス海峡の水は、見たところ透明度が高く綺麗そうでしたが、クラゲが大量にいましたね。

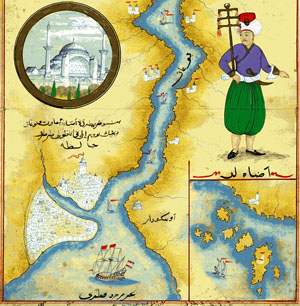

で、むしろ今回お見せしたいのは、右側の絵の方なのです。イスタンブールでの最終日に、最後に自分へのお土産でも買いたいなと思い、ちょっとベタではありますが、有名な「グランドバザール」に行ってみました。そのなかに、アンティークの絵を売っているお店があり、古地図の類をいくつか見せてもらったところ、このボスポラス海峡の絵があったので、これは良い!

黒海海運研究家の自分にピッタリだと思い、買っちゃいました。本当かどうか知らないけど、100年前の本をばらして売っているものだと言っていたので、1910年頃、オスマン帝国最末期の作品ということのようです。まあ、ローマ字化する前のアラビア文字で書かれているので、古いものと信じることにしましょう。値段は……、たぶんボラれているのだと思いますが、まあ騙されるのも旅の楽しみの一つということで。

それで、この絵がとても気に入ったので、帰国後に額装して、部屋に飾っています。自分で見るだけではもったいないので、人にも見せびらかしたいと思い、本HPに掲載することにしました。このページに載せているのはだいぶ縮小して軽くしたものですが、こちらのページにもっと高い解像度のものを掲載しているので、ぜひご覧ください。

(2011年5月14日)

|

エミノニュ地区にある船着き場。

金角湾越しに新市街を臨む。 |

絵はこちらのお店で購入

CETINKAYA Ottoman Art |

|

確かに、船舶は大混雑。

貨物船、旅客船、フェリー、などなど。 |

|

小さな漁船なども多い。 |

|

ボスポラス海峡には、橋が2つかけられている。 |

|

海峡沿いの丘に家々がびっしりと立ち並ぶ。

写真では伝えきれないけれど、息を飲む景観。 |

|

これが、ボスポラス海峡の果て。

その向こうには、黒海が広がる。

船の終着地点のアナドル・カヴァウから撮影。 |

前回、「仙台市とミンスク市の姉妹都市関係」というエッセイを書いたあと、自分にはもう一つ語るべきことがあったのを思い出しました。岩手県久慈市とリトアニア共和国クライペーダ市の姉妹都市関係です。両者は、ともに琥珀の産地であることが縁で、1989年に姉妹都市提携を結んでいます。ただ、1989年と言えば、まだリトアニア共和国は独立国ではなく、ソ連邦を構成する一共和国にすぎませんでした。

1991年1月13日、ソ連邦末期の断末魔とも言える事件が起きます。前年にソ連からの独立を宣言していたリトアニアに、ゴルバチョフ政権が武力を投入し、首都ヴィルニュスの放送局などを制圧、市民14名が亡くなる悲劇が起きました。いわゆる「血の日曜日事件」です。その1週間後にラトビアで起きた同様の事件とも合わせ、世界に衝撃を与えました。あれから、もう20年なのですね。

さて、リトアニアで血の日曜日事件が起きた直後、私の職場(当時は「ソ連東欧貿易会」という名称だった)に1本の電話が入り、私が対応しました。電話は、岩手県久慈市の国際交流担当者からのもので、「我々はリトアニアのクライペーダと姉妹都市関係にあり、今回のリトアニアの事件を大変憂慮しています。何か、私たちとしてできることはないでしょうか?」という内容でした。インターネットもない時代に、よく我々の団体を見付けて連絡してくださったものだと思いますが、おそらく関係のありそうなところには片っ端から電話をかけて、必死に対応策を探ろうとしていたのでしょう。

私は入社2年目の駆け出しでしたし、恥ずかしながら、久慈およびクライペーダというという地名すらよく知らないくらいでした。久慈市の担当者からの電話に、私が具体的に何とお答えしたか、記憶は定かではありませんが、おそらく、「しばらく情勢を見守りましょう」とか、「せめて精神的にエールを送りましょう」とか、そういう陳腐なことを述べたのだと思います。いや、ある程度知識や経験を積んだ現在ですら、そんな程度のことしか言えないでしょう。そもそも、ソ連からの独立をめぐる攻防というような歴史の激流を前にして、我々日本の経済団体や地方自治体は、あまりにも無力ですので。

しかし、久慈市の行動力は、私の想像力を超えていたようです。今回、情報を収集してみたところ、こんなレポートが目に止まりました。これによれば、「1990年以降、リトアニアでは独立運動が盛んになり、ソ連の武力介入が行われるなど、不安定な政情となりました。そのような状況下、クライペダ市は久慈市など姉妹都市に支援要請を行いました。それを受け、久慈市は、様々な葛藤を抱えながら、地方都市としては異例となるゴルバチョフ大統領に対する抗議電文を打つほか、1991年から1992年にかけて医薬品や義援金などの支援を行ったのでした。」

当時、まだ事態がどちらに転ぶか分からない情勢下で、久慈市が示した決断力は敬服すべきものだったと言えるでしょう。こちらのニュースによると、2003年にリトアニアは久慈市長に、外国人としては前例のない最高勲章を授与したとのことで、リトアニア側が久慈市の支援にいかに恩義を感じているかがうかがえます。

そして、時は巡り、今度は東日本大震災により岩手県が大きな試練にさらされました。北寄りに位置する久慈市は、東北の太平洋沿岸都市のなかでは比較的被害規模が小さかったようですが、それでも死亡4名、行方不明2名、家屋全壊280棟といった被害が出ています(4月16日現在)。そうしたなか、震災直後、リトアニアのクライペーダから久慈市長宛にお見舞いのメッセージが届いたようです。私はリトアニア語が分からないので自信がありませんが、クライペーダ市行政府のこちらのサイトを見ると、同市は早くも3月17日の時点で久慈市に義援金を贈るための口座を開設した模様です。また、こちらやこちらのニュースを見ると、クライペーダの子供たちが千羽鶴を折って姉妹都市の久慈市を励まそうとしている様子が紹介されています。

そして、時は巡り、今度は東日本大震災により岩手県が大きな試練にさらされました。北寄りに位置する久慈市は、東北の太平洋沿岸都市のなかでは比較的被害規模が小さかったようですが、それでも死亡4名、行方不明2名、家屋全壊280棟といった被害が出ています(4月16日現在)。そうしたなか、震災直後、リトアニアのクライペーダから久慈市長宛にお見舞いのメッセージが届いたようです。私はリトアニア語が分からないので自信がありませんが、クライペーダ市行政府のこちらのサイトを見ると、同市は早くも3月17日の時点で久慈市に義援金を贈るための口座を開設した模様です。また、こちらやこちらのニュースを見ると、クライペーダの子供たちが千羽鶴を折って姉妹都市の久慈市を励まそうとしている様子が紹介されています。

姉妹都市の効果というのは、日常的にはあまり実感する機会がありません。でも、たとえばこうして久慈市とクライペーダ市が姉妹都市であることによって、リトアニア国民が日本の震災を身近に感じ、その分だけ支援の輪が広がっていく。世界はこうやってつながっていくんだなあと、つくづくそう思います。

ちなみに、日本で琥珀を取り扱っているベオルナ東京という会社があり、以前そこの会長さんにインタビューしたことがあります。そのなかで、久慈市とクライペーダ市の姉妹都市関係樹立に至る裏話が披露されていますので、よかったらこちらでご覧ください。また、ベオルナ東京の子会社である久慈琥珀は、久慈市に琥珀博物館と、それに併設してリトアニア館という施設を有していますが、幸い博物館は今回の震災で被害を受けなかったとのことです。

(2011年4月23日)

改めまして、今回の震災で被害に遭われた皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。

日本を支援する国の輪は広がりを見せているようで、外務省のウェブサイトによれば、3月19日現在で世界128の国と地域が日本支援を表明しているそうです。私の勤務先の事業対象国であるロシア・NIS諸国は、すべての国が日本支援を申し出てくれました。このなかには、モルドバやらキルギスやらタジキスタンやら、自国が貧困や様々な問題に苦しんでいる小国も含まれており、実際にこれらの国々が有効な支援を提供しうるとは思えないものの、気持ちだけでもありがたいものです。

NIS諸国のうち、ベラルーシに関して言うと、大統領や内閣、外務省のウェブサイトには当該情報が見当たらず、支援の具体的な中身が判然としません。ニュースを眺めると、ベラルーシ赤十字や労組連盟が日本に人道支援を提供するといった情報が見受けられたので、政府というよりはそういう公的団体による支援ということなのかもしれません。ただ、3月13日付のブログで述べたとおり、仙台市とミンスク市が姉妹都市であるという縁で、ミンスク市当局が独自に日本の被災者を支援するという動きがあります。こちらの報道によると、N.ラドゥチコ・ミンスク市市長が、我々は仙台市を支援する用意がある、姉妹都市である仙台の被災は他人事ではない、と述べたとのことです。

そんなわけで、未曽有の大震災が起きたのに、私には何もできませんので、せめて東北の被災地にエールを送りたいという気持ちから、今回は仙台市とミンスク市の姉妹都市関係について語ってみたいと思います。

さて、仙台市とミンスク市が姉妹都市になったのは、1973年でした。仙台市のウェブサイトでは、そのいきさつが、以下のように説明されています。

昭和37年、日ソ協会の招きにより、ソ日協会事務局長(S・P・ハーリン氏)が来仙の際、仙台市とソ連邦の都市との姉妹都市提携が話題となり、当時白ロシア共和国の首都ミンスク市が推薦された。その後、文書、資料の交換などを経て、昭和48年4月6日仙台市代表団10名がミンスク市を公式訪問、都市提携共同コミュニケを交換し、姉妹都市提携が成立した。

私の推察するところ、たぶん以下のような流れだったんじゃないかと思います。まず、これは今回調べてみて初めて知ったのですが、当時仙台市には島野武さんという革新系の市長さんがいらっしゃったのですね。日本社会党などの推薦を受けて1958年に初当選し、連続7回もの当選を果たしたとか(市長在任7期目途中の1984年死去)。革新市政だったからこそ、ソ連との姉妹都市関係に乗り出したという面はおそらくあったでしょう。そして、ソ連のなかで規模やステータス面で仙台に見合うパートナーとして、ミンスクが浮上したということだったのではないでしょうか。1970年の時点で、仙台市の人口は54万人で、全国11位でした。一方、同じ年のミンスクの人口は91万で、ソ連全体のなかで10位でした。仙台は東北地方の中心。ミンスクはソ連北西地域ことベラルーシ共和国の首都。こういったことから、「釣り合いが取れる」間柄ということになったのではないかと思われます。

こちらのサイトによると、直近では2007年に「ミンスク市における仙台市の日々」というイベントが開催され、それに合わせ同年5月に仙台市議会の代表団がミンスクを訪問したようです。翌2008年に、今度は仙台市で同様の催し物もあった模様。ちなみに、仙台市内に「キッチンミンスク」というスラヴ料理のレストランがあるらしいです。余談ながら、報道によれば、今回の地震発生時に、仙台には少なくとも3人のベラルーシ市民が滞在していたが、いずれも無事だったとのことです。

|

今回の震災の犠牲者を悼むために、ミンスク市民が手向けた花。現地テレビより。

|

そんなわけで、ソ連時代から連綿と続く仙台とミンスクの姉妹都市関係なわけですが、率直に言って、両者の間には必ずしも共通点や接点があるわけではなさそうです。もともとは、「国のなかで人口が10位前後で、なおかつ地域の中心」という共通点があったわけですが、ソ連邦か解体してベラルーシ共和国が独立したことで、ミンスク市は一国の首都に成り上がってしまいました。こちらに見るとおり、仙台市は現在、世界の7つの都市と姉妹・友好都市関係を結んでいますが、そのなかで一国の首都というところはもちろんミンスクだけです。

で、申し訳ないことに、私はミンスクには3年間住んだけど、仙台は新幹線で通り過ぎたことがあるだけで、一度も街を歩いたことがありません。ぜひ行ってみたいとは思っていたものの、これまで機会がありませんでした。なので、両者を比較しようにも、ステレオタイプ的になってしまいます。

たとえば、仙台と言えば、伊達政宗。それに対し、ミンスクの顔と言うべき歴史的偉人などまったく思い浮かばず、街で目に付く銅像はレーニンとかジェルジンスキー(KGBの創始者)とか。関連して言えば、仙台は堂々たる城下町だが、ミンスクの成り立ちはだいぶ異なる。

あと、仙台と言えば、牛タン、笹かまぼこ、萩の月など、美味しそうなものがいくらでも出てくる。一方、ミンスク名物の食べ物というのは、何かあるだろうか? 残念ながら、何もない。まあ、ミンスクに限らず、ロシア・ウクライナ・ベラルーシで、地域・都市ごとのご当地料理だの名物だのというものは、まずお目にかかったためしがないが。

逆に、ミンスクと言えばコレ、というものは何かな? 最近で言えば、アイスホッケーだろうか。2009年にオープンしたミンスク・アリーナというのは、相当すごいらしい。でも、ちょっと調べたところ、仙台では当然それなりにアイスホッケーは盛んであるものの、日本を代表するホッケーどころというわけではなさそうだ。う~む、やはりこれも、共通点にはなりそうもない。

経済・地理面から言うと、仙台は港町。ベラルーシは内陸国だから、ミンスクに海港があるはずはない。ミンスクはむしろ鉄道交通の要衝で、この点は仙台も多少状況が似通っているかもしれない。現時点の仙台市の産業振興政策は、ハイテク産業やイノベーション産業に力を入れているのかな? 一方、ミンスクにも、そのような志向は見られるものの、現状ではオーソドックスな製造業が主力であろう。

個人的に、仙台とミンスクの共通点として一番思い当たるのは、緑が多いということかな。仙台は、「杜の都」というくらいだし。ミンスクも、街の中心に広い公園や芝地があって、心和む景観なので。

ということで、応援エッセイの割には、「仙台とミンスクにはあんまり共通点がない」という、変な結論になっちゃいましたけど。いや、共通点は、むしろこれからつくっていただきたいのです。ミンスクは、歴史的に度重なる戦乱と破壊にさらされながら、何度も不死鳥のように甦ってきた街。仙台を中心とした宮城、ひいては東北および北関東の被災地の皆様も、ミンスクのように、力強く復興を遂げてくれると、信じています。

(2011年3月20日)

まず、どうでもいいような告知ですが。これまで本HPでは、基本的に「です・ます調」で記事を書いてきました。しかし、本HPに書いた記事を、コピー&ペーストして他の媒体に書くレポートに流用することが多くなり、その際に「です・ます調」をいちいち「である調」に直すのは面倒なので、本HPの時点で最初から「である調」に統一することにしました。というわけで、急に「である調」に変わったからといって、別に高飛車になったわけではありませんので、よろしくお願いします。ただ、このコーナーだけは、「です・ます調」のままで行きます。

◆

そんなわけで、何と5年振りに、ベラルーシ(ミンスク)に出張してきたわけです。現地での見聞は、これから色んな形で披露していきたいと思うので、ここでは詳しく述べませんが。いや、それにしても、昔書いた本のタイトルではありませんが、本当に不思議な国だということを、改めて感じました。久し振りの訪問だったので、余計にそう感じたのでしょう。

そんなわけで、何と5年振りに、ベラルーシ(ミンスク)に出張してきたわけです。現地での見聞は、これから色んな形で披露していきたいと思うので、ここでは詳しく述べませんが。いや、それにしても、昔書いた本のタイトルではありませんが、本当に不思議な国だということを、改めて感じました。久し振りの訪問だったので、余計にそう感じたのでしょう。

たとえば、今回ミンスクの空港に降り立って、街に向かう途中の大通りに、いわゆるビルボード(大型の屋外広告)が設置されているのが目に留まりました。これだけならば、「ロシアなどの国と同じように、資本主義化、商業主義化の道を歩んでいるんだな」ということになるでしょう。しかし、広告を出している企業はどこかというと、たとえばそれが化学肥料を生産している国営の大工場だったりするわけです。化学肥料のメーカーは、別に一般大衆にアピールする必要はないわけですから、おそらくは政権当局から要請されて、いわば国家へのご奉仕として広告を出しているのだと思います。ロシアあたりであれば、屋外広告は自然発生的に、無秩序に乱立している形ですが、ベラルーシでは妙に整然としていて…。ことほどさように、生じている現象は諸外国と一見共通しているようで、どこかやっぱり違うのですね。今回は正味2日強のミンスク滞在にすぎませんでしたが、久し振りに、名状しがたい感覚を覚えました。

それで、何しろ5年振りのミンスクなので、とりあえずは街の様子を見てみようと思い、旧知の店などに立ち寄りながら、街を歩いてみました。そこで私が注目したポイントを、今回のエッセイのネタにします。実は2005年3月のエッセイでも指摘したことなのですが、ベラルーシの商店では何年か前から「ベラルーシ国産品愛用運動」が展開されているようで、国産品に「ベラルーシ産」というポップのようなものを付けてプッシュしているのですね。それで、ネミガ百貨店やGUM(国営百貨店)を見る限り、ここに来てその路線はさらに強化されているようです(右上の写真は、それを奨励するポスター)。今回、最初は店頭に並ぶベラルーシ製品を何の気なしにデジカメに納めていたのですが、めくるめくベラルーシ国産品ワールドに触れているうちに、すっかり楽しくなってしまい、これは徹底的にやって、マンスリーエッセイでしっかり取り上げることにしようと思い立ったわけです。

というわけで、以下に、今回ベラルーシの店頭で見かけたメイド・イン・ベラルーシの食品・衣料・家庭用品などの写真と、簡単なコメントを示し、ウェブサイトがあるところはリンクを張っておくことにします。皆様もベラルーシ国産品絵巻をお楽しみください。写真は基本的にネミガ百貨店とGUMで撮ったものですが、一部、ミンスク中心部の地下街に最近完成したショッピングモールの光景も含まれています。ちなみに、この地下ショッピングモール自体が、実に特徴的でした。施設としてはモスクワの赤の広場の近くにある「アホートヌィ・リャート」を真似たものだと思われるものの、入居しているテナントが独特です。一等地の商業施設なのだから、普通は外国系など高級ブランドが中心になるでしょう。しかし、ミンスクの地下ショッピング街は、かなりの部分、以下に見るような自国ブランドの直営店によって占められています。施設の放送で、「オルシャ亜麻コンビナートの直営店にぜひお立ち寄りください!」というようなアナウンスを聞いた時には、腰が砕けそうになりました。

言うまでもなく、政府主導の国産品愛用運動を、消費者がどう受け止めるかは、別の問題です。私はエコノミストなので、こういう国産品キャンペーン的なことがマクロ経済的にはほとんど意味をもたないことは、承知しているつもりです。しかし、ロシアのような製造業が荒廃しきった国に比べると、ベラルーシの製造業立国としての矜持には、やはり好ましさを感じてしまいます。また、世界中どこに行っても同じブランドばかりだったり、あるいはファーストファッション、ファーストフードが氾濫していたりするグローバリゼーションの世に、ベラルーシのような小さな国のメーカーが独自の商品を生み出していることに、ほっとする部分もあります。

このあいだのNHKスペシャルの「ホットスポット」じゃないけど、固有種、絶滅危惧種の宝庫を見るような。まあ、もちろん、ベラルーシのメーカーにしても、世界的なトレンドを後追いしているにすぎない面もあるし、実は意外に欧米資本がベラルーシ企業に出資しているということも今回調べて分かったのですが…。

(2011年2月22日)

そんなわけで、本ホームページのプチリフォームをしてみました。2010年4月に、「インサイド・ロシア」「今週のウクライナ問題」「2011年(2010年)ベラルーシ大統領選への道」という3つのコーナーを立ち上げて、各国の最新事情につき情報を発信するという試みを9ヵ月ほど続けてみたわけですが。まあ、ベラルーシ大統領選が終わったら、これをベラルーシのレギュラー・コーナーに切り換えようというのは、前から決めていたのですが。しかし、ロシアについては、「インサイド・ロシア」というイカしたタイトルでコーナーを始めたものの、ローカルニュースとか自分の専門研究分野とかマニアックな話が多くなり、一般の皆さんが関心をもつようなポピュラーな話題や、タイトルにふさわしいような踏み込んだ記事はなかなか書けませんでした。また、各コーナーとも、週に1回くらいのペースで更新したいと思っていたものの、実際には仕事の締め切りや海外出張の都合で、だいぶブランクが空いてしまうことがあり、「今週のウクライナ問題」といったタイトルでは偽った看板になってしまいました。最初からボランティアでやっていることなので、どうでもいいと言えばいいのですけれど、一応情報発信に関してだけは誠実でありたいと思っているので、実情に合わせて、3国とも「研究ノート」シリーズということで統一したわけです。

で、色々と言い訳があります。まず、各コーナーに進むバナーを左端に配置しましたが、3国のシンボルカラーを使ってデザインをしたところ、結果的にルーマニアの国旗のようになってしまいました(笑)。まあ、以前も書いたように、ルーマニアは大好きな国ですので、個人的にはやぶさかでありませんけど。それから、本当なら研究ノートの各ページをもっと凝ったデザインにしたいのですけれど、当面時間がないので、ほぼ従来のページを踏襲しています。不本意ながら、写真にタイトルの文字をかぶせただけの、手抜きデザインです。それから、本ホームページからは「インサイド・ロシア」というコーナーがなくなりましたけれど、同じタイトルの連載を私が編集している『ロシアNIS調査月報』で始めました。前にも言いましたとおり、私としては、このHPの記事はあくまでもメモのようなもので、それらを集大成して自分の編集している雑誌により本格的なレポートを書くことこそが、主目的ですので。もしかしたら、そのうち、月報で「今月のウクライナ問題」という連載も始めるかもしれません。

さて、今回のHPリニューアルの目玉は、「2012ユーロ/2018W杯」というコーナーを新設したこと。2012年のウクライナにおけるユーロ(ポーランドと共催)、2018年のロシアにおけるW杯と、私の研究対象国で相次いで大きなサッカー大会が開催されるので、その専用サイトを設けたものです。もともとサッカー観戦が趣味なので、これまでもHPやブログで断片的にサッカーに触れることはありました。ただ、個人的にヨーロッパ・サッカーに精通しているわけではないし、システムやら戦術についても知らないので、あまり自信をもって語ることができず、どこかためらいがちであったように思います。しかし、これらの大会が両国にとって帯びている重要性はきわめて大きいと思われますし、両国事情を研究している私だからこそ発信できる情報もきっとあるはずです。そこで、今後はサッカーというテーマをきちんと自分の守備範囲の一環に位置付けて、より積極的に関連情報をお伝えしていくことに決めました。まあ、大袈裟に決意表明を述べてはみたものの、よもやま話のような記事が多くなると思いますので、お暇だったらご笑覧ください。なお、過去に別のコーナーやブログに書いたサッカー関連記事も、このコーナーにまとめておきました。

ところで、今回のHPリニューアルをしていて、思ったこと。それは、もはや画像編集ソフトなんかよりも、WordなどのOfficeソフトの方が、よっぽど快適に画像のデザインができるんじゃないか、ということ。今回の「研究ノート」のバナーも、「2012ユーロ/2018W杯」のバナーも、両方Wordでつくりました。Wordでつくったうえで、それをPDFにして、さらにそれをJPGにするわけですな。

◆

さて、今月の本題です。2010年10月、11月の本コーナーで、2回にわたって、「チェス兄弟を育んだベラルーシのモトリ

―もう一つのキャデラック・レコード物語」というエッセイをお届けしました。2回で完了したつもりでしたが、ちょっと追加のネタを仕入れましたので、行きがかり上、これを紹介してみたいと思います。したがって、3回目の今回が「下」になりまして、2010年11月は「中」に変わりました。

先のエッセイを書いていて、私はふと疑問に思ったのです。そもそも、かつてロシアや東欧に暮らしていたユダヤ人たちは、どのような音楽を聴いていたのだろうか? そして、チェス兄弟のユダヤ人としての音楽的ルーツが、チェス・レーベルのサウンドに何らかの影響を及ぼしたなんてことは、ないのだろうか? まあ、そんな影響のことなど、誰も語っていないので、おそらくないとは思うものの、そもそも東欧系ユダヤ人の音楽を聴いてみないことには、始まらないな。

そう考えた私は、一応簡単に調べてみました。すると、「クレズマー(Klezmer)」という音楽ジャンルがあることが分かりました。かつての東欧系ユダヤ人の音楽を現代風にアレンジしたものが、欧米の一部のユダヤ人などの間で愛好されている、ということのようです。そこで、クレズマー音楽を収録したCDを1枚取り寄せて、聴いてみました。『Gregori

Schechter's Klezmer Jestival Band』というアルバムです(ジャケは左下)。そのなかから、皆様も1曲、「Hassid(Sher)」という曲をお聴きください。ライナーノーツによると、ウクライナ、ベラルーシ、リトアニア、ポーランド地域のユダヤ人コミュニティーで演奏されていたSherという舞踊曲ということです。ライナーノーツでベラルーシという言葉が出てくるのはこの曲だけなので、これを選びました。まあ、個人的には、そんなに心ときめくような音楽ではないかな。分かりきったことではあったけど、チェスの音楽性とはまったく異質のものであるということが、一応確認できました。

さて、肝心のチェス・レーベルについてですが。実は私は、黒人音楽を愛好しているものの、好きなのはポップなソウルであり、ずぶずぶのブルースはどちらかというと苦手です。したがって、チェス・レーベルの音楽も、これまではR&B、ロックンロール、ニューオリンズ、ドゥーワップ、ノーザンソウルなどしか聴いておらず、マディ・ウォーターズなど狭義のブルースはまったく素通りしていました。今回、チェスについてのエッセイを書いたので、さすがにこれではいかんと思い、一念発起して、チェスの大全集を購入することにしました。それで手に入れたのが、右上の写真に見る『The

Chess Story

1947-1975』というアイテムです。何と、CD15枚組(笑)。これまで私が買ったCDボックスのなかでは、最大のボリュームです。数年前に限定販売された商品を、イギリスから取り寄せたので、5万円以上の大出費でした(涙)。でも、乗りかかった船だからなあ。まだ3枚くらいしか聴いていませんが(笑)。

で、今回この追加文章を書こうと思ったのは、このCDボックスに、フィル・チェスのインタビューが掲載されていたからです。確認までに、フィルはチェス・レーベルを興したチェス兄弟の弟ですね(映画「「キャデラック・レコード」では無視されていた)。ベラルーシ・モトリでの幼少期から、アメリカに渡って、音楽界で成功するまでの歩みを回想しています。以下では、生い立ちにかかわる部分の要旨だけ、まとめておきます。

◆

(生まれは?)ポーランド、モトリ。1921年生まれ。兄レナードの他に、姉がいた。また、亡くなってしまった姉たちや兄たちもいた。(注:かなりの子沢山家庭だったようだ。当時はだいたいこんな感じだったのだろうか? 1999年のインタビューらしいが、きっぱりと「ポーランド」と言っているところが、個人的には悲しい。)

先に父がアメリカに渡り、彼はそこで7年間過ごした後、1928年の「帰化法」によりアメリカ市民権を得た。それを受け、我々家族全員をアメリカに呼び寄せた。私は7歳ちょっと、レナードは10歳だった。(注:ということは、末っ子のフィルをもうけると、父はすぐにアメリカに渡ってしまったことになり、フィルはアメリカで初めて父親と対面した、ということになる。)

父と一緒に、すでに叔父もアメリカに移住していた。したがって、我々家族と一緒に、叔母と2人の従姉妹もアメリカに向かった。モーリタニア号という船に乗ってアメリカに渡った。船では、実に色んなことがあった。ある時、船で避難訓練が行われたのだが、我々はそれが訓練だと知らず、船が沈んでいるのだと思い込んで、母は私に大慌てでセーターを着せた。ニューヨークに着いて、1~2日ほどニューヨークで過ごし、すぐに父親のいるシカゴに向かった。

父親はモトリでは靴職人だったが、モトリ出身の同郷人がシカゴで組合長をやっていた関係で、シカゴでは大工になった。しかし、大恐慌に見舞われ、そこで父と叔父はゴミ処分場を購入した。レナードと私は、週末にそこに行って手伝いをした。私は鉄道で貨物の仕事をやったりもした。

英語は、アメリカに着いてから習得した。(学校では、移民であるがゆえにいじめられたりしたか? それともすぐに溶け込めたか?)色んな民族の連中と、仲良くなれた。ただ、当時は、ユダヤ人、非ユダヤ人と分かれていた時代で、我々を追い回したり石を投げるような連中もいたが。ただ、そういうのにも慣れたし、その後友達になったりもした。

ポーランドのモトリでは、全員が親戚で、お互いのことを知っている大家族のようなものだった。シカゴに来ても、モトリ出身者たちが集うシナゴーグに通った。そこでも全員が顔見知りで、そうしたコミュニティーが生活の基盤だった。

私はスポーツが好きだったが、兄レナードもレスリングに夢中になり、階級チャンピオンになったほど。レナードは幼少時にポリオを患ったが、それでもお構いなしにスポーツをやった。もともと足を補強する器具を着けていたのだが、アメリカに入国する際に、そんなものを着けていたら絶対に入国できないので、母親が器具をはずし、羽のキルトをそこに当てて(注:意味不明)、無事入管を通った。その後、レナードは二度と器具を着けることはなかった。(彼は器具なしで歩けるようになって、レスリングまでやったということ?)ただし、障害者として、徴兵は免除された。私は、徴兵の身体検査に行った時に、子供の頃、結核をやっただろと言われた。私自身はそれについて知らなかった。ただ、90日後にまた来いということになり、行ったところ、事情は分からないが、徴兵された。

◆

以上です。このあと、音楽業界に足を踏み入れてからの話になりますが、それは省略。

さて、もう一つ、ご紹介したいものがあります。2009年に出版された『レコーディング・スタジオの伝説』という翻訳本があります。音楽関係者の間で、非常に評判になった本です。この本を最近購入してみたところ、チェス・レーベルに関して、以下のように語られていました。

◆

「戦後のシカゴは興味深い場所だった。つねに実務的で排他的なこの街は、コントラストを特徴としていた。そしてそのコントラストが、チェス・スタジオほど顕著な場所はなかった。というのもそこでは南部から流入したアフリカ系アメリカ人のコミュニティが、シカゴの内部に『リトル・ミシシッピ』村を形成し、ベラルーシのモトラ(ママ)からやって来たユダヤ人たちと並存していたのだ。このふたつの異なる種族は、もっとマシな運命を求めて――場所は問わない――それぞれプランテーションと大虐殺を逃れてきた。サウスミシガン・アヴェニュー2120番地でレコードをつくった人々、いまだに刺激と影響を与えてやまない音楽をつくった人々は、決して洗練された人種ではない。彼らはこの街でともに新たな発見を重ねていく、ファンキーな新時代の第一世代だった。」(J.コーガン・W.クラーク著、奥田祐士訳『レコーディング・スタジオの伝説

―20世紀の名曲が生まれた場所』(ブルース・インターアクションズ、2009年)、131-132頁)。

私が「もう一つのキャデラック・レコード物語」で描きたかったことを端的に表現した文章だったので、引用させていただきました。

(2011年1月22日)

11月にベラルーシのミンスク、モギリョフ、ゴメリで現地調査を実施してきました。例によって個人的なことですが、ベラルーシに駐在していた2000年春、ベラルーシについての本を書こうと決心し、それに向けて初めて地方への取材旅行に出かけた先が、モギリョフでした。私のベラルーシ地方行脚は、ここから始まったわけです。そのモギリョフに、11年半振りに舞い戻ってきたわけで、感慨深いものがありました。

11月にベラルーシのミンスク、モギリョフ、ゴメリで現地調査を実施してきました。例によって個人的なことですが、ベラルーシに駐在していた2000年春、ベラルーシについての本を書こうと決心し、それに向けて初めて地方への取材旅行に出かけた先が、モギリョフでした。私のベラルーシ地方行脚は、ここから始まったわけです。そのモギリョフに、11年半振りに舞い戻ってきたわけで、感慨深いものがありました。 駄目だ。全然違う。モギリョフの聖ヨーゼフ教会は丸っこい屋根だったのに、こちらは尖塔で、似ても似つかない。あ~、何のこっちゃあ~。私はすっかり脱力し、へらへら笑いながら教会の写真を1枚だけ撮影して(左参照)、その場を後にしたのでした。

駄目だ。全然違う。モギリョフの聖ヨーゼフ教会は丸っこい屋根だったのに、こちらは尖塔で、似ても似つかない。あ~、何のこっちゃあ~。私はすっかり脱力し、へらへら笑いながら教会の写真を1枚だけ撮影して(左参照)、その場を後にしたのでした。

最近私は、地方都市にコンサート鑑賞やスポーツ観戦に出かけ、ついでに観光をして帰ってくるというのを、趣味にしています。行ったことのない日本の地方が、あまりにも多いので。今年の夏休みは(といっても取得したのは9月)、広島県に出かけ、呉、広島、尾道を回ってきました。

最近私は、地方都市にコンサート鑑賞やスポーツ観戦に出かけ、ついでに観光をして帰ってくるというのを、趣味にしています。行ったことのない日本の地方が、あまりにも多いので。今年の夏休みは(といっても取得したのは9月)、広島県に出かけ、呉、広島、尾道を回ってきました。

なお、この本を読んで少々意外だったのは、原爆で壊滅した広島でも、一頃は原子力の平和利用に対する期待が大きかったとされる点。まあ、その昔は、原発の危険性に関する情報なんて、まったくありませんでしたからね。今日からは想像しづらいところですが、当時は原爆(原子力の戦争利用)というものに対する強烈な反発が、「反原子力」ではなく、「原子力の平和利用」に向かうという構図があったのでしょう。

なお、この本を読んで少々意外だったのは、原爆で壊滅した広島でも、一頃は原子力の平和利用に対する期待が大きかったとされる点。まあ、その昔は、原発の危険性に関する情報なんて、まったくありませんでしたからね。今日からは想像しづらいところですが、当時は原爆(原子力の戦争利用)というものに対する強烈な反発が、「反原子力」ではなく、「原子力の平和利用」に向かうという構図があったのでしょう。 ちょっと紹介するタイミングを逸してしまったのですが、4月に以下のようなDVDブックが発売されました。

ちょっと紹介するタイミングを逸してしまったのですが、4月に以下のようなDVDブックが発売されました。

個人的に、石巻にロシア正教会(下記PS参照)の教会堂があるなどということは、まったく知りませんでした。しかも、その教会堂が津波で大きな被害を受けたなどという話は初耳で、とても驚きました。まあ、大震災で東日本の広域が壊滅的な被害を受け、山のように問題が生じているなかで、教会が津波を被ったといったことまでは、一般のニュースでは伝えられませんからね。ただ、私自身は、宗教や文化といったテーマに疎いとはいえ、一応ロシア関係の仕事をしている身ですので、ここで取り上げてみたいと思った次第です。

個人的に、石巻にロシア正教会(下記PS参照)の教会堂があるなどということは、まったく知りませんでした。しかも、その教会堂が津波で大きな被害を受けたなどという話は初耳で、とても驚きました。まあ、大震災で東日本の広域が壊滅的な被害を受け、山のように問題が生じているなかで、教会が津波を被ったといったことまでは、一般のニュースでは伝えられませんからね。ただ、私自身は、宗教や文化といったテーマに疎いとはいえ、一応ロシア関係の仕事をしている身ですので、ここで取り上げてみたいと思った次第です。

そして、時は巡り、今度は東日本大震災により岩手県が大きな試練にさらされました。北寄りに位置する久慈市は、東北の太平洋沿岸都市のなかでは比較的被害規模が小さかったようですが、それでも死亡4名、行方不明2名、家屋全壊280棟といった被害が出ています(4月16日現在)。そうしたなか、震災直後、リトアニアのクライペーダから久慈市長宛にお見舞いのメッセージが届いたようです。私はリトアニア語が分からないので自信がありませんが、クライペーダ市行政府の

そして、時は巡り、今度は東日本大震災により岩手県が大きな試練にさらされました。北寄りに位置する久慈市は、東北の太平洋沿岸都市のなかでは比較的被害規模が小さかったようですが、それでも死亡4名、行方不明2名、家屋全壊280棟といった被害が出ています(4月16日現在)。そうしたなか、震災直後、リトアニアのクライペーダから久慈市長宛にお見舞いのメッセージが届いたようです。私はリトアニア語が分からないので自信がありませんが、クライペーダ市行政府の

そんなわけで、何と5年振りに、ベラルーシ(ミンスク)に出張してきたわけです。現地での見聞は、これから色んな形で披露していきたいと思うので、ここでは詳しく述べませんが。いや、それにしても、昔書いた本のタイトルではありませんが、本当に不思議な国だということを、改めて感じました。久し振りの訪問だったので、余計にそう感じたのでしょう。

そんなわけで、何と5年振りに、ベラルーシ(ミンスク)に出張してきたわけです。現地での見聞は、これから色んな形で披露していきたいと思うので、ここでは詳しく述べませんが。いや、それにしても、昔書いた本のタイトルではありませんが、本当に不思議な国だということを、改めて感じました。久し振りの訪問だったので、余計にそう感じたのでしょう。