個人的に、12月は米出張からの帰国に始まり、バタバタと色んなことがあった月だった。特に、12月14日に自分が企画し発表もしなければならないサッカー・シンポジウムがあり、そのすぐ翌日に公開講演会でロシア極東・シベリア情勢について話さなければならないというのが、クライマックスだった。どちらも準備に多大な時間を要し、それでいて中身が全然違うので、大変だった。

ところで、職業柄、学会発表や講演を行うことがよくある。その際に、私の最大のこだわりポイントがある。「すごい話をして、人々を感心させよう」というモティベーションの人もいるだろう。しかし、私の場合は、内容がそれほど大したことないのは自覚している。「格好良いパワーポイントで魅了しよう」などという色気もない。

持ち時間を厳守すること。私の場合は、それに尽きる。これ、当たり前のようでいて、できていない人は多い。特に、若手が学会発表なんかやると、持ち時間が15分とかしかないのに、冒頭で延々と言い訳や背景説明などをして、ようやく本題に入ったあたりで時間が尽きてしまい、あたふたするのを時々見かける。ベテランでも、確固たる意見や主張を持っていて、自分の言いたいことや準備したことをすべて言わないと気が済まず、持ち時間が過ぎてもしゃべり続ける人もいる。

私はそういうのとは全然違って、いかにして立派な話をするかよりも、どうやったら上手く所定時間に収められるかに主眼を置いて、準備をする。「時間がなくなってきたら、このスライドは飛ばす。逆に時間が余っちゃったら、このあたりの話を膨らめて調整する」といった具合に、徹頭徹尾、タイムキーピングの観点からアプローチする

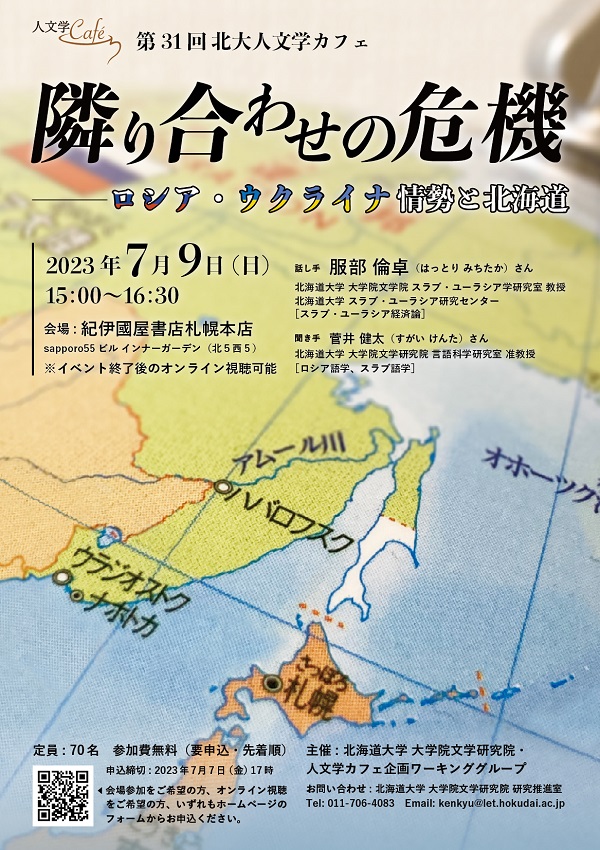

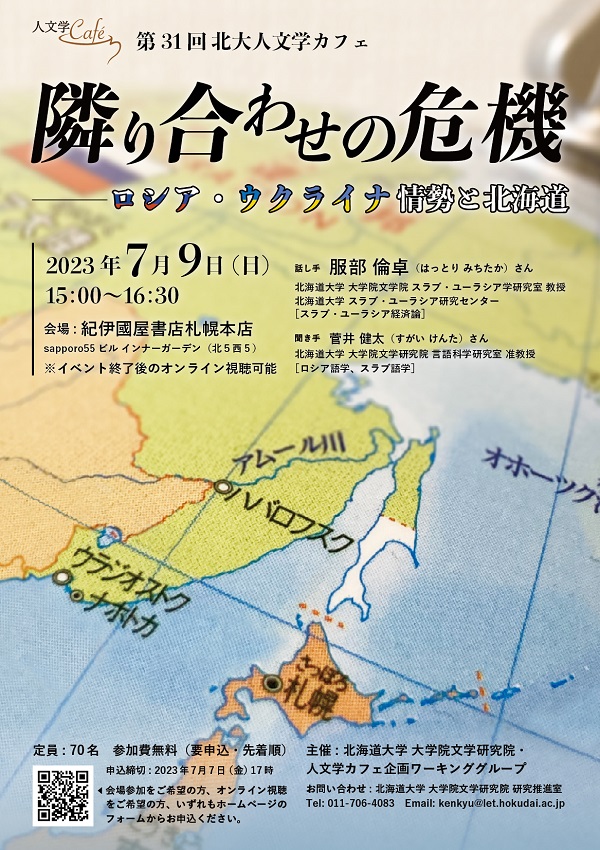

その一例として、上掲画像のとおり、今年の7月に北大文学院のイベントとして第31回北大人文学カフェ「隣り合わせの危機 ―ロシア・ウクライナ情勢と北海道」という講演を行ったことがあった。この時、主催者の先生方は、「残り時間を把握できるように、係員が『残り10分』、『残り5分』といったカンペを出します」という話だったのが、私は「いや、タイムキーピングにだけは自信があるので、なくても大丈夫です」と申し上げた。本番では、念のためにカンペを出してくれたのだが、結局私はそれを一回も見ずに、所定時間プラス1分くらいで報告を終えたのだった。「本当に時間調整がお上手なんですね」と、お褒めの言葉をいただいた。

季節は流れ、12月14日に開催された生存戦略研究シンポジウム 「『冬』に立ち向かうロシアと北海道のサッカー」。自ら企画したこのシンポジウムで、私は「ロシア・サッカーの蹉跌 ―秋春制失敗とその他の苦悶」と題する報告を行った。持ち時間は50分だったのだが、しゃべり終わった瞬間に時計を見たら、何と50分00秒ちょうどだった。これは気持ちが良かった。あまりの手応えに、席に戻る時に確信歩きをしてしまったくらいである。「やっぱり俺はタイムキーピングのプロ中のプロなんだ。フフフ」と、一人悦に入った。

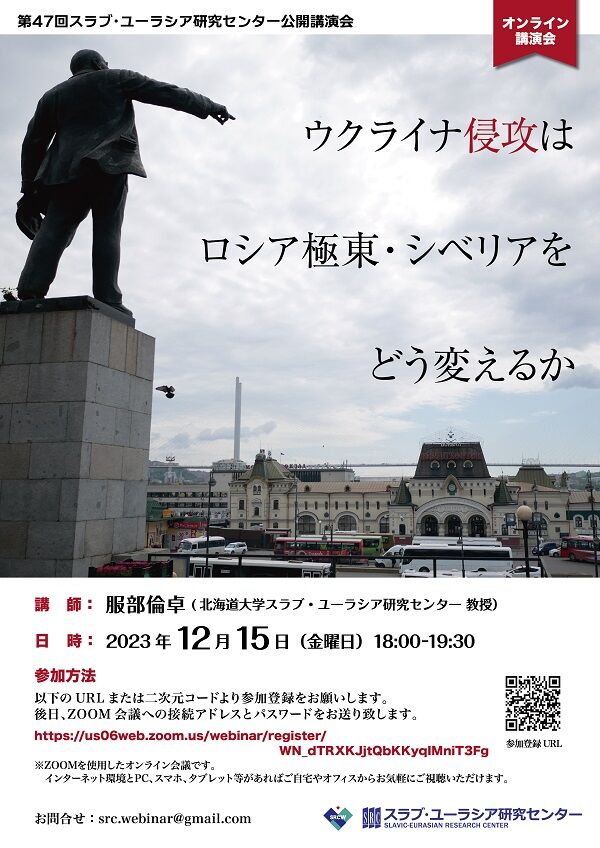

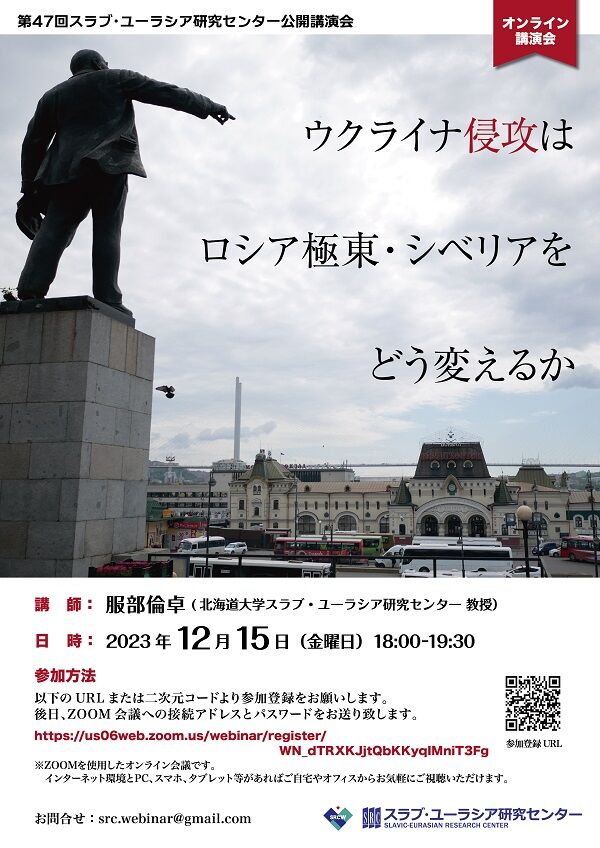

そして翌日の12月15日に迎えたのが、公開講演会「ウクライナ侵攻はロシア極東・シベリアをどう変えるか」。スラブ・ユーラシア研究センターを舞台に一般向けにこういうソロの講演をするのは初めてだったので、当然力は入れたし、前日のサッカーシンポジウムでタイムキーピングについても自信を深めたところだったので、この日も調子良くしゃべっているつもりだった。しかし、最終盤に差し掛かったところで、別室の司会者に話を遮られ、「すでに時間をオーバーしているので、もうまとめに入ってください」と告げられてしまったのだ。予期せぬ通告に、当方はしどろもどろになり、最後の質疑応答もそこそこに、尻切れトンボのような形で講演を終える羽目になった。

この日の講演が、18:00~19:30の持ち時間1時間半だというのは、頭ではもちろん理解していた。しかし、私はこの秋に、ちょうど同じ18:00から始まる「公開講座」全7回シリーズを担当したので、「18:00開始で、本編が1時間半、残り30分ほどが質疑応答」というタイム感が体内時計に染み付いてしまい、どうもそれと混同してしまったようなのだ。怒涛の1週間で、疲れと寝不足が蓄積し、判断力が鈍ったというのもあったと思う。本来は、本編報告を19:10くらいまでに終え、残りの19:10~19:30くらいを質疑応答に充てるべきものを、それに気付かずに19:40くらいまで延々としゃべり倒してしまったのである。いや、確かに「どうも持ち時間が長いな」という違和感は感じ、むしろ脱線気味の話でむりやり引き延ばしたりしていたのだが、実は持ち時間がとうに尽きていたとは、思いもしなかった。司会者が同室にいれば、もっと早くに指摘してもらえたのだろうが、完全リモートで別室であり、司会者もいつ終わるとも知れない極東・シベリア噺に戸惑っていたのだろう。

いやあ、何しろ、内容は二の次、タイムキーピングが命という人間なので、この失敗はへこんだ(笑)。

(2023年12月31日)

自分の半生を振り返ると、英語を巡る紆余曲折があったなということを感じる。そもそも、私はまだ授業科目でもなかった小学校高学年くらいから英語が好きで、中学や高校時代の英語の成績はかなり良かった。受験英語に関しては、極めたという実感がある。英語と世界史が好きだから、外国事情を学びたく、東京外語に入った。

しかし、所詮は田舎の高校生が机上で学んだ英語であり、外大の英会話の授業では、何も話せずに恥をかくばかりであった。今はどうか知らないが、少なくとも当時の外大はちょっと変わった雰囲気で、英会話に長けた人たちと、からきしできない人に二分されていた。自分は完全に後者だった。そして、あの頃の外大は英会話を磨くような制度もなく、引っ込み思案な性格もあり、英会話能力がないまま社会に出たのであった。

就職したソ連東欧貿易会(現ロシアNIS貿易会)では、東欧諸国とのコミュニケーションや欧米研究者との交流のために、英語学習が奨励されていた。職場内には、英語の通訳をこなす人までいて、幹部たちは私についてもそのように育てたかったようだが、私は素直ではないので、そういう型にはめられるのには抗った。当時、アメリカ人が週一で来て、昼休みに簡単な英語レッスンがあったのだが、やる気もなかったし、大して効果も挙がらなかった。

そんな私のモチベを、一気に高めたのが、幹部の村上隆さんがお膳立てしてくれたアメリカ行きだった。在日米大使館と親しかった村上さんが、米国務省のInternational Visitor Programというやつに、私をねじ込んでくれたのである。本来であれば実績のあるオピニオンリーダーのような人たちが参加するプログラムなのだが、駆け出しの私が1ヵ月間アメリカ各地を訪問できることになったわけである。これで一気にやる気に火が付いて、職場のミニ英語レッスンには飽き足らず、自分で教材を買って努力もしたし、週2くらい自腹で五反田の英会話学校にも通った。その成果は着実に挙がり、1992年6月にアメリカに出向いた時には、英会話に関し臆するところはなくなっていた。

あの1992年の水準をずっと維持できれば、私の研究者人生も違ったものになったかもしれない。しかし、その後職場のあり方が変化し、英語力を維持するという方向に意識が向かわなかった。東欧諸国が所属団体の事業対象ではなくなってしまったし、また監督官庁の方針が厳しくなり、直接の事業対象でない欧米に出張に行ったりすることはまったくなくなった。私自身、1998年にベラルーシに赴任した時には、とにかくロシア語をしっかりやろうという決意を固めており、英語への意識は遠のいていった。

そんなこんなで、2000年代に入ると、「仕事で英語を使うのは何年かに一度」という状況になった。当然、英語力はどんどん錆び付いていき、たまに英語での学会発表をやらされるとスベり倒し、そうなると余計に英語仕事を拒絶するようになっていった。所属団体の仕事ではロシア語が圧倒的に重要だったし、今さら英語をどうこうする気持ちはなかった。

もう自分はずっとこうなのだろうと思っていたところに、降って沸いたのが北大への転職話だった。実際にスラブ・ユーラシア研究センターに来てみると、ロシアが重要な研究対象の職場なのに、会話でロシア語を使うような機会はほぼ皆無であり、対照的に英語での対応を迫られる場面がきわめて多いことを痛感した。まあ、今はウクライナ情勢でロシアとの学術交流が難しいので、それで英語とロシア語の比率がバグっている面もあるとは思うが、それを抜きにしても、とにかく第一外国語は圧倒的に英語だったわけである。これは大誤算だった。

長年、英語を放置した結果、個人的な感覚としては、英語力が錆び付いたのを通り越して、壊死しているような感じである。英語が出てこないというよりも、英語を話そうとすると、思考自体が停止するような(笑)。ある日、いよいよ「これはまずい」と思って、その足で紀伊国屋書店札幌本店に駆け込んだ。英語の教材を買い込むためである。

ちなみに、外国語学習に関し、「今はネットをはじめタダでいくらでも材料が揃うから、そういうのを利用して安価に学習すればいい」という考え方と、「お金をかけた方が、元を取ろうという心理が働いて、勉強に身が入る」という考え方とがある。私は、両方かな。とりあえず教材とかは揃えるタイプだ。

そんなわけで、半年くらい前だったかな、書店に駆け込んで購入した教材をご紹介。紀伊國屋で選んだのは、時事的なことを英語で表現するのに役立ちそうで、なおかつCD付きの教材を3点ほどだった。まあ、でも、時間がないので、今のところあまりこなせてはいないかな。

良いかなと思って選んだのだけど、ちょっと使える部分が少ないかな

とりあえずイエレンFRB議長のスピーチを勉強してみた

個人的には、文章丸暗記みたいなやり方がいいのだけど

これは単語とかフレーズに偏っているかもしれない

これは対話形式になっている

まだ手が付けられてないが、役には立ちそう

後日、中古でこんなものも取り寄せた

朗読が日本人英語っぽくて、イマイチだったかな

教材を揃えて安心しちゃうのが、我ながら悪い癖だ

ところで、個人的に、夜寝る時に、語学の教材を聴きながら寝るようにしている。前の職場でロシア語を重視していた際には、YouTubeに上がっているロシア人政治家の演説や経営者のインタビューなどをMP3に転換し、それをiTunesに取り込んで、睡眠導入に聴いていた。最近、英語を重視し始めて、上掲の一連のCD音源を寝る前に聴こうかと思ったのだけど、どうも語学教材だけに素材が細切れで、落ち着いて聴き続けるのに向いていない。

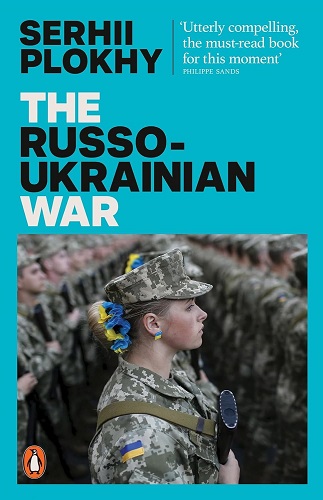

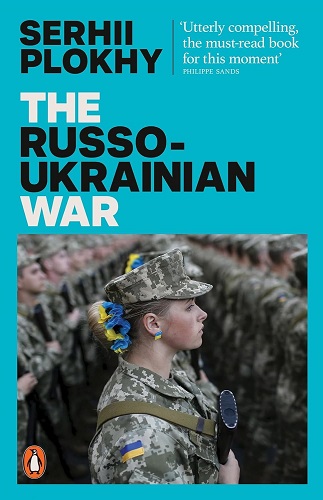

そこで、私は最近、Amazonの「オーディブル」というオーディオブックを利用し始めた。Amazonの電子書籍であるKindleにも、読み上げ機能が付いていないことはないのだが、機械の読み上げなので、聴いていてあまり心地良くない。その点、オーディブルであれば、プロのナレーターが読んでくれるので、夜寝る前に聴くのには良さそうである。具体的に言うと、我がスラ研が最近日本に招聘したS.プロヒー先生のThe Russo-Ukrainian Warのオーディブル版を購入してみた。オーディブルはチト高いのが難点で、この本の場合、Kindleの電子書籍が1,200円なのに対し、オーディブルは3,800円もする。それから、できれば女性の優しい声で聴きたかったが、この本の朗読はしわがれたおじさんの声で、ちょっと残念だった。

一方、「タダ」の教材としては、NHK-BS1で毎日放送しているワールドニュースを録画して観ることを習慣付けている。日本語と外国語を選択できるので、外国語に設定して観るわけである。ただ、焼け石に水という感じもなきにしもあらず。かろうじて、聴くのは慣れてきたかな。

「腐ってやがる。早すぎたんだ」の感もあるけど、11月29日から1週間ほど、米フィラデルフィア、ニューヨークに行ってきます。8~9月にアラスカに出張した時には、手配や移動、面談は人任せで、付いて行っただけという感じだったけど、今回は基本的に単独行動になるので、少しは鍛えられるだろうか。

(2023年11月24日)

旧ソ連圏とは何の関係もない道楽談義で恐縮。別にこういう個人的なことを文章にしなくてもいいのだが、当マンスリーエッセイでは、2018年2月に「我が家のホームシアター、リニューアルオープン」を、2021年7月に「我が家のホームシアター・ルネサンスとHDMI地獄」をお届けしていた。思いがけず東京から札幌に転居することになり、当然のことながらホームシアターの移転にも迫られた。新居でのホームシアター構築は難航を極めたが、引っ越し後1年を経てこのほどようやく完成を見たので、これまでの行きがかり上、今回はその報告をさせていただく。

以前も述べたように、2022年2月24日にロシアによるウクライナへの全面軍事侵攻が始まり、他方でその4日後に私は(ロシア・ウクライナ情勢とはまったく関係なく)北大への転職話をもらったのだった。したがって、ロシア・ウクライナ危機と、東京→札幌の転居・転職プロセスが、私の中で完全にシンクロして進むことになった。2014年の経験で、自分はテレビ向きではないという自覚があり、2022年にも当初はメディアからの出演依頼が来ても、あまり乗り気ではなかった。ただ、数ヵ月後に始まるであろう札幌での新生活を思い描いているうちに、「メディア出演料を新居での夢のシアタールーム構築に充てよう」と考えるようになり、それで柄にもなくテレビ出演も積極的に引き受けるようにしたのだ。もちろんロシア・ウクライナ情勢をフォローすること自体は職業的使命感からだが、苦手なテレビ出演を引き受けたのはひとえに、シアタールーム構築資金のための副業としてだった。

以前、「東京と札幌のマンションはこんなにも違う」という話を披露した。その時は書かなかったが、実は私が札幌のマンションを選んだ最大のポイントも、シアタールームに適した部屋があるかということだった。

しかし、札幌に越してきて、満を持しホームシアター業者に相談に出かけたのだが、先方の対応はつれないものだった。ホームシアター業者は、一戸建てを前提としており、マンションでの施工例がほとんどないようだった。しかも、私がホームシアター用にと考えていた部屋の図面を見せたところ、狭すぎるというのである。プロジェクター投影のための奥行きが足りないし、防音工事をすればその分壁を厚くするのでスペースがさらに狭くなり、この部屋では無理という話だった。確かに、私も部屋の狭さは気になっており、奥行きを出すために備え付けのクローゼットを潰す予定でいたが、業者に色よい返事がもらえず、「恥を忍んでテレビ出演した日々は何だったのか…」と落ち込んだ。それが去年の今頃のことであり、しばらくシアター計画は停滞することとなった。

それでも、できる範囲ででもシアタールームを整備しなければ、音楽も映像作品もまともな環境で観賞できない。今年に入ってから、まず、2月にリフォーム業者に入ってもらって、シアタールームのクローゼットの撤去(その資材を使って別の部屋にクローゼットを新設)、シアタールームのドアの移動、電源周りの工事などをやってもらった。

で、今回のシアタールーム構築は、基本的に東京で使っていたAV機材をそのまま活かすというものだった。東京ではホームシアター業者に発注して天井や壁に配線やスピーカー設置工事をしてもらったが、今回はホームセンターやネット通販で資材を買い込み、DIYで済ませることにした。4月に一連の資材を買い集め、ゴールデンウイークに一気に作業をしたかったのだけど、原稿執筆の仕事が集中し、まったく進捗せず。その後、時間を見付けながら段階的に作業を試み、自己流DIYが失敗してやり直したりしながら、引っ越して以来1年、ようやく一応の完成を見たというものである。

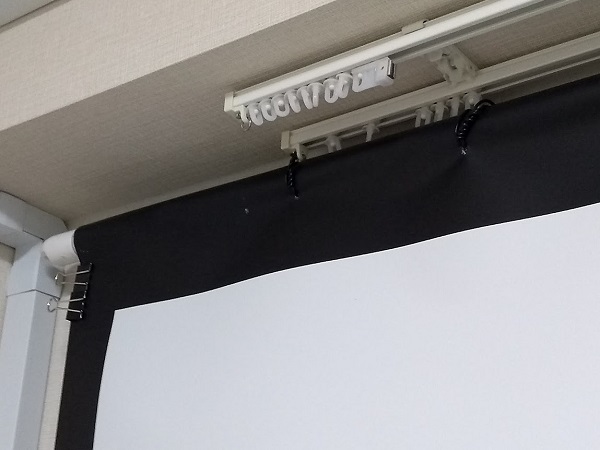

それで、出来上がったのが上掲のようなシアタールーム。まあ、確かに狭いわな。ウーハーなんて置く場所がなくて困った。東京の家ではリビングとシアタールームを兼ねていたので広さに問題はなかったが、札幌の新居ではシアター専用部屋にしたので、このサイズの部屋を確保するので精一杯だった。ただ、真四角な部屋になったので、音響的な調整はしやすくなったはず。

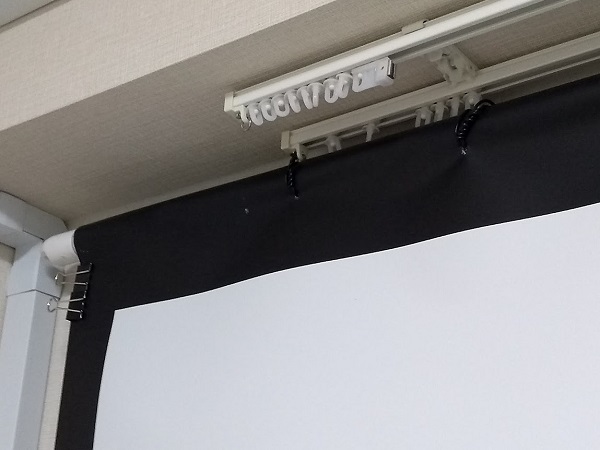

DIYで一番苦労したのは、サッシの遮光だった。プロジェクター投影のために、外部から入ってくる光は全面的に遮断したく、最初はそのために二重サッシの間に突っ張り棒で遮光カーテンを張ろうとしたのだが、何度やっても落ちてきてしまう。そこで、上掲画像のような板状のグラスウールを購入し、それを二重サッシの間に2枚重ねで置くことにより、ようやく解決を見た。遮光だけでなく、遮音面でも効果があり、シアタールームが実に静寂な空間になった。

で、上掲のグラスウールボードは実に10枚組だったので、余った板を左右の壁に2枚ずつ貼ってみた。これが、音響面で期待以上の効果を発揮し、スピーカー横の壁の反射が抑えられたため、初めて音の定位がバッチリ定まったような感覚を覚えた。

今回、我ながらナイスアイディアだと思ったのが、プロジェクター投影用のスクリーン。とにかく奥行きを出すために壁ギリギリに設置したかったわけだが、物干し竿に固定して、それをカーテンレールに吊り下げるということを思い付き、これは非常に上手く行った。元々は電動スクリーンだったわけだが、キャビネット部分が横幅に収まり切らなかったので電動は放棄し、スクリーンだけハサミで切り取って、吊るしてみたというわけ。

ハイエンドオーディオの電源はアース付きの三つ口であり、それを引いてくるのが面倒だなと思ったのだが、良く見たら壁の上部にエアコン用の三つ口コンセントがあったので、そこからハイエンドオーディオ用電源コードおよびタップに繋ぎ、プリメインアンプやCDプレーヤーの電源とした。

ホームシアター業者に奥行きが足りないと言われた時には泣きそうになったが、クローゼットを潰した甲斐があり、どうにかスクリーンまで3メートル強の距離を確保でき、100インチスクリーンにフルサイズで投影することができた。棚を造作しようかとも思ったが、予算節約のため、突っ張りスチールラックで我慢。

苦労したのが、左右のサラウンドスピーカーの設置。右は突っ張り棒、左は突っ張りワイヤーラックでお茶を濁した。

そんなわけで、引っ越しから1年かかっちゃったけど、ようやくホームシアタールーム@札幌が完成。仕事でなかなか時間がとれないけど、せっかくなので、1日1時間くらいはこの部屋で過ごしたいものである。

(2023年10月31日)

この「マンスリーエッセイ」のコーナーは、以前は出張報告、旅行記が主な内容だった。しかし、コロナで一時期外国に行けなくなり、個人的には、2019年の10月にロシアのシベリアを訪問したのを最後に、ずっと日本から出ることができなかった。まあ、2021年頃には、当時の所属先のロシアNIS貿易会の業務で、行こうと思えば行けないこともなかったが、ワクチン接種の証明書だの何だのと、手続きが面倒に思えたので、あえて行く気にはなれなかった。

そうこうするうちに、コロナ禍だけでなく、2020年以降のベラルーシの決定的反動化、ついには2022年2月以降のロシア・ウクライナ戦争と続き、自分の研究対象国は軒並み、簡単には行けない国になってしまった。2022年10月に北大に転職すると、今度は文科省および大学の方針として、研究費を用いてロシアに渡航することは認められないということになり、別の意味で海外渡航に制約が生じてしまった。

そんな諸々のことが重なり、約4年間も、外国行きとは無縁の日々だった。よくこの「マンスリーエッセイ」のネタが4年間ももったものだと思う。仕事柄、1990年以来、外国に行かない年はなかったが、それも途絶えることとなった。

シアトルの空港の風景

そんな海外渡航の空白期にも、ついに終止符が打たれることとなった。先日、8月28日から9月8日にかけて、シアトル経由でアラスカ州に出向き、中心都市のアンカレジと、北部のノーススロープに位置する石油産地のプルードベイを訪問してきたものである。

野生動物に関してはブログに書いたので、そちらを参照

ちなみに、個人的にアメリカに行ったのは、1997年4月にニューヨーク、フィラデルフィアに遊びに行って以来だった。今回はアラスカというだいぶ特徴的な土地での仕事ではあったが、26年振りのアメリカということになる。なお、今年はもう一度、11月に学会出席等で東海岸に行く予定がある。前の職場では出張でアメリカということは考えられなかったので、「もうアメリカに行くこともないかな」などと漠然と思っていたのだが、今の職場ではたぶん毎年のように訪米することになりそうだ。

4年振りの海外、26年振りのアメリカということで、だいぶ勘が狂った面がある。特に、これもブログに書いたとおり、シアトル、アラスカで泊まったホテルが、高いばかりでアメニティが劣悪であり、「あれ? こんな感じだったかな」と面食らった。円安の折り、大学の予算内で泊まれるホテルの選択肢には限りがあり、今後も苦労しそうである。それから、私は近年のロシア出張の発想で、携帯のSIMカードが現地で簡単に買えると思っていたのだが、どうも空港等では見当たらず、結局2週間近く携帯電波なしで過ごすことになった。

石油開発地域視察の様子

ちなみに、アラスカに出かけたのは、北極圏に関する研究プロジェクトの一環であり、我々の研究班は元々は当然のことながらロシアの北極圏に軸足を置いていたのだが、現在の状況ではロシアで現地調査ができないので、研究の幅を広げるべく、昨年はノルウェーに(これには私は不参加)、今年はアラスカに調査に出向いたというわけである。来年もどこか北極圏の別の場所で調査を実施するはずだ。

ダイナミックな氷河の景観

なお、私はこれまでの人生で、ロシアのムルマンスクに出かけたのが、最北の体験だった。今回、北極海に面したアラスカ北岸のプルードベイを訪問したことで、最北記録を更新した。来年も北極圏の調査が予定されているとはいえ、おそらくプルードベイが人生で最北になりそうな気がするので、下に見るような動画に残しておく。

(2023年9月30日)

前回に引き続き、「暮らしてみて感じた北海道あるある」の後編をお届けする。

あるあるその4:北海道には「商店街」が存在しない

実を言うと、これが札幌に来て一番衝撃を受けたことだった。この街には、「商店街」がほぼ存在しないのである。いやあ、これは驚いた。北海道の他の街のことは分からないが、たぶんほぼ同じなのではないかと想像する。

私も、本州では地元静岡と東京くらいでしか暮らしたことがないが、少なくともそのイメージでは、街というのはだいたい鉄道駅を中心とし、その周りにいくつか商店街が広がり、それぞれの商店街に名前も付いているものだ。私が昨年まで暮らしていた北千住では、私が知っているだけでも7本くらいの商店街があったはずだ。

たとえば、東京のテレビ番組で、街歩きのロケをする場合には、商店街を歩くのが基本パターンであろう。ところが、札幌には商店街が存在しないので、たとえば当地の代表的な街歩き番組である「発見 タカトシランド」でも、訪れる店舗はだいたい孤立している。住宅街に突然、ポツンとレストランがあったりするのである。

その代り、札幌では駅前にいきなり、大規模なショッピングモールがある。東京で、三鷹駅前にいきなりどでかいイオンモールがあったらかなりの違和感だろうが、札幌ではそうした光景が普通だ。やはり、冬が厳しいので、屋内で何でも揃うショッピングモールに優位性があるのだろう。

札幌市内にある、例外的に商店街らしい商店街として、狸小路を挙げることができる(上掲画像参照)。なぜあそこだけ、アーケードを備えた立派な商店街に育ったのか、不思議だ。それから、札幌は地下街が発達しているので、それも本州で言うところの商店街的な存在と言えなくもない。

あるあるその5:道民のおかずの4割はザンギ(感じ方には個人差があります)

日本はご当地グルメが充実した国だ。ただ、名物とされていても、実際に地元民が日常的に食しているとは限らない。北海道で言えば、ちゃんちゃん焼き、石狩鍋といったものは、食べる頻度は高くはないだろう。

それに対し、道民の真のソウルフードと断言できるのが、ザンギである。鶏の唐揚げだが、下味がしっかり付けられているのが特徴。これは本当に、ガチのご当地グルメ、本物の日常食である。私がデパ地下やスーパーの総菜売り場で受けている体感では、道民のおかずの4割くらいはザンギではないかという気がしている。一体どんだけ鶏しばいてんねんとツッコミたくなる。

あるあるその6:JR北海道のステータスが低い

本州で言えば、首都圏の路線網を有するJR東日本や、ドル箱の東海道新幹線を抱えるJR東海は、優良企業であろう。個人的には、父親が国鉄職員だったこともあって、JRにはシンパシーを感じている。ところが、ここ北海道では、JR北海道が、どうにも頼りない事業主体なのである。大多数の路線は赤字であり、それを札幌~新千歳間の快速エアポートと、駅ビル事業の黒字でどうにか補っているという印象である。

うちから比較的近いJR苗穂駅は、札幌の隣の駅にもかかわらず、電車が20~30分に1本くらいしか来ない。山手線や中央線の感覚で電車に乗ろうとすると、酷い目に遭う。なので、札幌では中途半端なJR駅よりも、地下鉄駅の方が、利便性が高い。地下鉄なら、雪でも止まらないし、7分に1本くらいは来るし。

私は車が運転できないので、JRに乗ってなるべく北海道の多くの土地を訪ねたいと思っているのだが、当然のことながら赤字路線は廃止の方向であり、気が気ではない。今年3月いっぱいで留萌本線の主要部分が廃止されてしまい、何とかその前に留萌に行ってみたかったのだが、忙しくてかなわなかった。

北国の鉄道なのに、雪が降ると脆いというのも、困ったものである。大雪が予想されると、早々に運休を決める。大雪の中、立ち往生したりしたら、惨事になりかねないので、リスクを避けているのかな。今年2月、大雪予報が出て留萌本線が何日か運休した時には、「このまま再開せず、3月31日の廃線の日を迎えるんじゃないか?」と思われたほどだった。

あるあるその7:再開発で街の利便性が低下する!?

これは、向こう数年間の札幌だけの現象かもしれないが、今、札幌駅周辺は、どんどん不便になっている。というのも、2030年(予定)の新幹線札幌駅延伸に向けた工事の影響で、既存の商業施設が軒並み閉鎖されつつあるからである。特に、私が地下食品売り場を毎日のように利用していたESTAが、この8月31日をもって閉店するというのが、個人的には痛恨だ。

確かに、2030年に実際に新幹線が開通し、周辺の再開発も完了すれば、札幌は今より便利な街にはなるだろう。しかし、それまでの数年間は、逆に不便を強いられそうである。

(2023年8月21日)

私が北大に赴任するために札幌に移り住んだのは、昨年10月だった。ただ、家を探し始めたりしたのは昨年8月くらいだったので、なんだかんだで、もう1年近く、北海道、札幌にかかわっている感じである。

個人的に、それ以前にも北大に出没することはあったわけで、旅行者としては何度も札幌に来ていた。それでも、やはり生活者として暮らしてみると、新鮮な驚きを感じることも多い。札幌に拠点を移し、だいたい四季を一周したところなので、今回のエッセイでは、暮らしてみて感じた北海道あるあるをいくつか語ってみたい。合計いくつのあるあるが出てくるかはまだ分からないが、上下2回に分けてお届けすることにする。

あるあるその1:道民は「道産」にやたらこだわる

日本には「国産神話」というものがあり、特に食品に関しては「日本国産」であると人々は安心する。こちらに来て気付いたのは、北海道民は「日本国産」に飽き足らず、「北海道産」をやたらと追い求めるということである。

もちろん、どんな都道府県でも、「これは地元産の牛肉です」などと、ご当地を推すことはある。しかし、大抵の場合は、特定食材に限られるはずだ。それが、北海道の場合は、たとえばトンカツ定食を頼むと、「ご飯も豚肉も油もキャベツも付け合わせのポテトサラダも、全部道産です」などというトータルな推し方をしてくるわけである。考えてみれば、米、小麦、蕎麦、肉、魚介類、乳製品、野菜など、主要食品をすべて域内で賄える都道府県は、北海道くらいしかないだろう(自給が難しいのは果物あたりか)。そこに、道民の独特の地元愛が加わり、とにかく道産をアピールする風潮が定着しているのだと思う。

あるあるその2:札幌の冬はやたらと日が短い

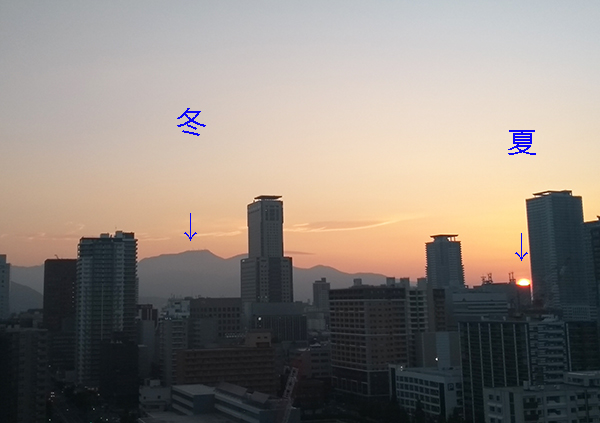

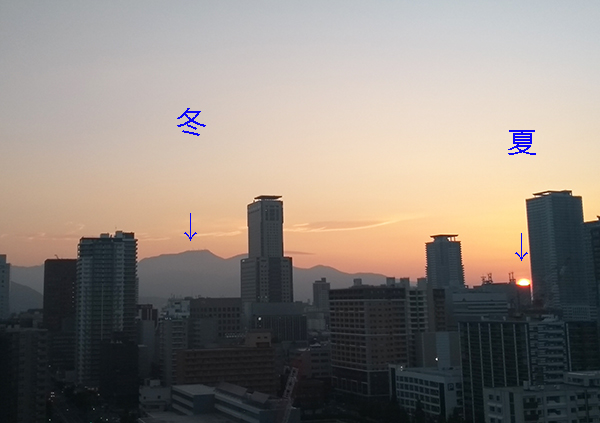

これは、北海道の中でも、札幌だけの現象だと思うが、気付いた点がある。そもそも、緯度の高い札幌は、夏は日が長く、冬は日が短いのは、当然である。しかし、その現象をさらに拡大する要因があることに気付いた。下の写真に見るように、札幌中心部の場合、冬に太陽が沈む位置が、山なのである。それにより、たぶん、日没が20~30分くらい早まっているのではないだろうか。それに対し、夏には山ではなく平地に夕日が沈むので、日没が早まることはない。

あるあるその3:道民は自動車の運転が荒い

私は運転免許がないので、自動車事情に関しては、ドライバーではなく、歩行者としての目線になる。で、こちらに暮らし始めて、北海道民は明らかに本州よりも自動車の運転が荒いのではないかということが気になっている。「そこは明らかに歩行者優先だろう」という場面で、無謀に突っ込んでくる車が多い。東京の感覚で歩いていたら、車に轢かれかけたことが、こちらに来てから2度ほどあった。

◆

なんか、思ったより面白い話にならなくて、全然盛り上がらないけど、後半に続く。

(2023年7月29日)

先日、「習近平氏が70歳に さらなる長期政権へ着々、『建国の英雄』意識?」という記事を読んで、なるほど、現時点で、プーチン氏と習氏は同じ70歳なんだなと、認識を新たにした。プーチンは1952年10月7日生まれで、習近平は1953年6月15日生まれということであり、生まれた年こそ違うものの、現時点では同い年だ。

想像するに、プーチンと習近平は、お互いに同世代であることを意識もしているのではないか。今日の露中パートナーシップの、いくばくかは、その要因によって補強されているのかもしれない。

朝日の記事へのコメントにも書いたが、習近平氏は、元々エリート幹部の子弟だったものの、文革で運命が狂い、農村に下放されるなど苦労したようだ。対するプーチン氏は、現サンクトペテルブルグ生まれで、現在でこそ華の都だが、当時は独ソ戦による戦災からの復興途上で、やはり苦労があったらしい。そして、1991年のソ連崩壊が、KGB要員として東ドイツで働いていたプーチン氏にも、地方党幹部だった習氏にも衝撃を与え、国家は強くあるべきという教訓となり、その後の両者の政治家としての歩みを決定付けたのだろう。

それでふと思ったのだが、旧ソ連諸国や、ユーラシアの重要新興国を、70歳前後の「アラ古希世代」が率いている例は、他にもある。私の研究対象国で言えば、ベラルーシのルカシェンコは1954年8月30日生まれで、現在68歳。カザフスタンのトカエフは習近平とまったくのタメ年であり、1953年5月17日生まれの70歳。インドのモディはちょっと上で、1950年9月17日生まれの72歳。トルコのエルドアンは、1954年2月26日生まれの69歳である。

ソ連政治の観点から言えば、エリツィン(1931年生)、クラフチューク(1934年生まれ)、シュシケ―ヴィチ(1934年生)、ナザルバエフ(1940年生)、カリモフ(1938年生)、ニヤゾフ(1940年生)、H.アリエフ(1923年生)など、ソ連解体後の独立初期の最高指導者は、戦前生まればかりであった。ソ連ではそこから独ソ戦により出生率が極端に低い状態が続き、終戦後にベビーブーマーが送り出され、その世代が現在70前後になって一連の国を支配しているという構図であろう。

シニアが元気で活躍すること自体は悪くないが、旧世代が権力の座に居座り、社会の進歩に蓋をするようなことがあってはならない。私の研究対象国で言えば、ロシアやベラルーシは明確にその弊害に陥っており、その点ではやはりポロシェンコ、ゼレンスキーと世代交代が進んできたウクライナの方が健全であろう。

そして言うまでもなく、一連のユーラシア諸国のアラ古希権力構造には、男性偏重という問題もあり、女性最高指導者も珍しくなくなった西欧等とはまったく様相が異なる。インドあたりの事情は不勉強ゆえ分からないが、少なくともロシアやベラルーシの政治では女性はほぼ添え物である。

(2023年6月26日)

ネットの中級者以上であれば、VPN(Virtual Private Network)という存在は知っているだろう。セキュリティ対策に使われるものだが、我々のような外国事情の研究者からすると、ある国では閲覧できないウェブサイトを、VPNを経由することによって、別の国からのサーバー経由である体にして、閲覧可能にするためのツールという意味合いが大きいだろう。実際、年々ネット規制が厳しくなっており、一連の外国サイトへの接続が禁止されているロシアなどでは、VPN利用は当たり前になり、VPN自体が規制されるようにもなっているようだ。

私自身、以前VPNを利用したことはあった、ロシアに出張に行った時に、サッカーJリーグを見るために、日本のDAZNに接続する必要があり、ロシアからアクセスしようとすると「貴方の国はサービス対象外です」という表示が出てしまうので、VPNをかまして日本サーバー経由にしてJリーグを観るという利用方法だった。ただ、私などは、日常的にVPNを使うわけではないので、無料お試し版で済ませ、有料サービスに加入することはなかった。

しかし、ロシアのウクライナ侵攻開始以来、困ったことになった。研究に必要なロシアの重要ウェブサイトの一部が、外国からはアクセス不能になってしまったのである。たぶん、外国からのハッキングやDoS攻撃を回避するための方策なのだろう。

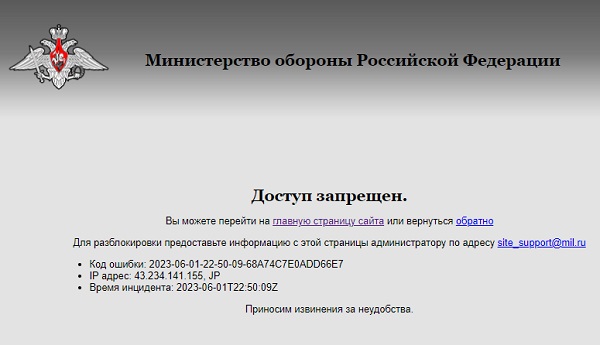

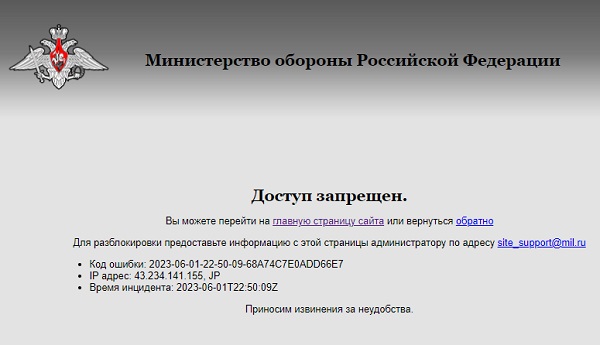

そうしたサイトに日本からアクセスしようとすると、ブラウザーには、「このサイトにアクセスできません ●●からの応答時間が長すぎます」という具合に表示される。ロシア国防省などはもっと直截に、「アクセス禁止」という表示が出る。下の画面参照。

まあ、私は経済畑なので日頃はロシア国防省HPなんかは見ないが、多用するロシア中央銀行、財務省、税関局、ガスプロム社などのサイトが閲覧できないのは、本当にマイッた(中銀、財務省は開いたり開かなかったり)。さすがにこれは対応しなければ仕事にならないということで、どこかのVPNサービに加入しようということになった。今年の3月のことである。

いくつか選択肢があった中で、私はカスペルスキーVPNセキュアコネクションを選択した(ステマじゃないよ。ただご利用は自己責任で)。何と言っても、ロシア発の会社なので、ロシアのサーバーへの接続は確実だろうと思えたこと、それでいて日本法人もあり日本語でも対応してくれること、さらに年間2,900円で5台までインストールできるという安さも魅力だった。ついでに言うと、カスペルスキーは以前J3のY.S.C.C.横浜のスポンサーだったことがあり、サッカー好きとしてはその点からも親近感を抱いていた。

さて、実際にカスペルスキーVPNセキュアコネクションをインストールして使ってみると、使い勝手はとても良かった。立ち上げると下のような画面が表れ、どの国のサーバーにするかを選択できる。私は基本的にロシアくらいしか使わないが、自分の関係国のウクライナ、ベラルーシ、カザフスタンなども選択でき、いざという時に役立ちそうである。

ロシア・サーバー経由で通信が保護されれば、晴れてロシア国防省のサイトも以下のように開くことができるわけである。

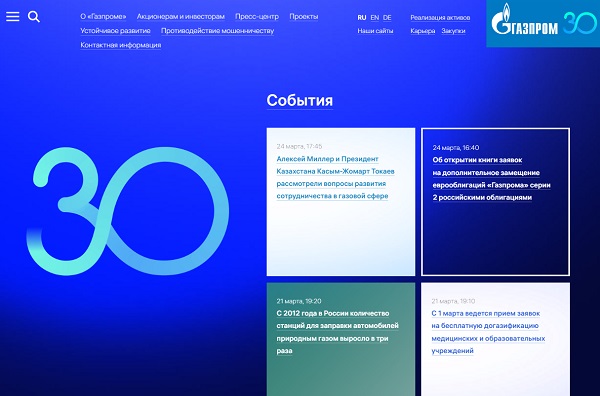

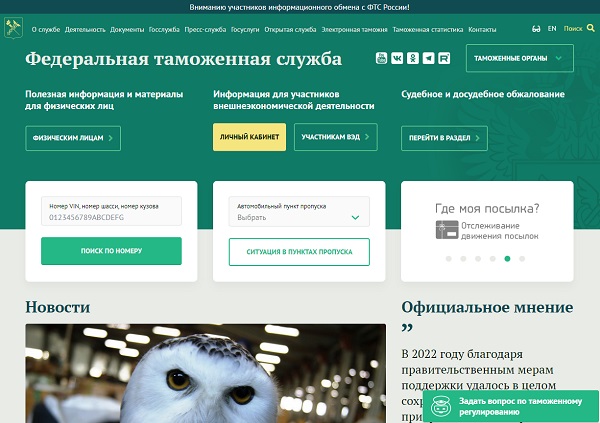

ガスプロムも、税関局も、バッチリである。

ただ、日本のサーバーを選択し、日本のDAZNへのアクセスを試したところ、理論的にはアクセスできそうなものだが、上手く行かなかった。たぶん、外国にいる時に日本のサーバーを選択したら、大丈夫でないかと思うのだが。8月に海外出張の予定があるので、その時に試してみることにする。

(2023年5月31日)

皆様お気付きのとおり、最近のネットメディアでは、公式コメンテーターの制度が活用されるようになっている。以前からYahoo!ニュースでは誰でも記事にコメントを投稿でき、荒れることも多かったが、最近盛んになっている公式コメンテーター制度は、編集部側が然るべき専門家と正式に契約を結び、専門的見地からのコメントを行うことを旨としている。専門家のコメントによって記事の内容が膨らんだり、またSNSなどを通じた専門家自身の発信力によって情報が拡散したりといった狙いがあるのだろう。

私自身は、2022年4月から朝日新聞デジタル「コメントプラス」のコメンテーターになり、同年8月からはYahoo!ニュースの公式コメンテーターにもなった。私が参加している2つ以外でも、日経電子版のThink!というコメント制度なども良く知られているだろう。

コメンテーター制度にも、メディアによって考え方の違いがある。公式コメンテーターになると、若干の謝礼がもらえるのだが、月にいくらと定額制のところもあれば、1本いくらという従量制のところもある。また、「トップニュースはもちろん、必ずしも目立たない記事でも、コメンテーターがコメントすることによって、広く読者の目に触れてほしい」と期待しているメディアもあるし、主要記事のPVを爆発的に伸ばすことを狙いとし、トップページに表示されているメインニュースへのコメントが歓迎されるところもある。

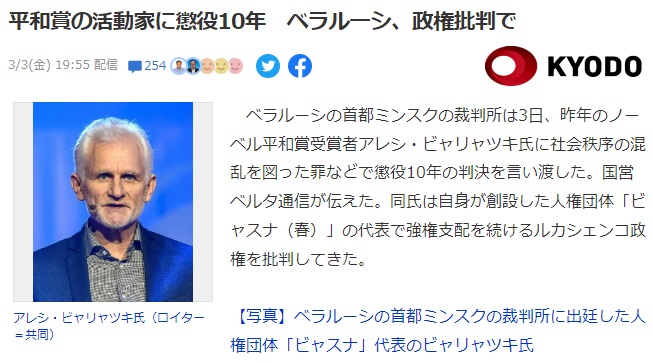

さて、そんな具合に昨年から始まった私のコメント生活だが、このほど大きな励みになる出来事があった。Yahoo!が毎月選定している月間最優秀コメント(MVC)の3月分に、このほど私のコメントが選ばれたのである。昨年、ウクライナ研究会の岡部芳彦会長が同賞を受賞した時に、「こういう賞は岡部さんのようなスターがもらうもので、私には無縁だろうな」と感じたものだったが、まさか私のコメントが選ばれるとは、驚きだった。3月のMVC発表については、こちらのページをご覧いただきたい。

さて、受賞対象となった私のコメントは、「平和賞の活動家に懲役10年 ベラルーシ、政権批判で」という記事に対するものだった。意外だったのは、私のコメントが特にバズった形跡はなく、「いいね」に相当する「参考になった」の数もごく少なかったにもかかわらず、編集部側がこのコメントを評価してくれたことである。MVCは、「参考になった」の数にはかかわりなく、内容本位で決めているというご説明だった。

受賞の喜びをお聞かせくださいということだったので、以下のとおり言葉を寄せた。コメント賞に対するコメントということになる(笑)。

私が研究している国のうち、日本のお隣の大国ロシアはともかく、ベラルーシなどは、もともと日本であまり知られていない国でした。そうした国がまさに今、国際的な危機の焦点になっており、思わぬ形で私のマニアックな知識が役立ったりすると、不思議な感じがします。今回、賞をいただいたコメントも、たまたま自分の個人的な経験が活きたものでした。これを励みに、研究と情報発信により一層努めていきたいと思います。

(2023年4月24日)

先日、朝日新聞に、「学者たちの『2.24』『研究者である前に人間なんだ』 ウクライナ侵攻が与えた衝撃と葛藤」という記事が掲載された。馴染みのある同僚の皆さんが、昨年の2月24日をどう迎え、何を思いどう行動したかを語っている。

かくいうこの私は、朝日のこの企画を含め、「2.24をどう迎えたか」ということを、特に誰からも訊かれていない。訊かれたところで、別に感動秘話があるわけではなく、むしろ相当にマヌケな迎え方だった。今回、恥を覚悟で、一部始終をご披露する。

とにかく、問題は、こんな酷い事態になるということを、私自身が予想できていなかったということに尽きる。時計の針を巻き戻してみると、2022年2月21日(月)、プーチンが自称ドネツクおよびルガンスク人民共和国の国家承認を強行し、翌22日(火)にはTBSラジオに出演してコメントしたりした。しかし、その時点でも、「よもやウクライナ全土への軍事侵攻などは…」と、慎重な見方に終始していた。

さらに、翌23日(水)は、天皇誕生日で祝日。私はかねてからの予定どおり、新幹線で名古屋に向かった。ちょっとした野暮用だったとだけ申し上げておこう(笑)。

初めての豊田スタジアムでのサッカー観戦を終え、その日は豊田市内のホテルで一泊。せっかくなので、翌24日(木)は有給をとり、豊田市近辺を観光して帰ろうという算段である。

事前に情報を収集したところ、「トヨタ会館」というところが面白いのかな?と思ったのだけど、当日確認してみると、「トヨタ博物館」というところの方がより本格的だと分かったので、愛知環状鉄道とモノレールを乗り継いで、見応え満点のトヨタ博物館を見学した。

確か、トヨタ博物館を見学している最中に、メディアから電話がかかってきて、全面軍事侵攻の事実を知らされたのだと記憶する。トヨタ博物館のあと私は、途中で見付けた愛知県陶磁美術館にも出向いたのだが、そこでもメディアから立て続けに取材電話を受けた。半分が美術館の見学、半分が取材対応という感じの変な時間だった。

さすがに、気が気ではなくなり、早々に帰宅することにした。ただ、翌25日(金)も有給をとっており、東京ではなく、実家のある静岡に向かった。愛知環状鉄道、名鉄、新幹線、東海道線、レンタサイクルを乗り継いで、ようやく家に辿り着いた。その間も、電話でいくつかのマスコミ対応をした。

当時私は、ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所の所長として、会員企業向けの情報発信の責任者だった。25日(金)に発行するニュースレター『ロシアNIS経済速報』の内容を急遽差し替え、私が「ロシアのウクライナ軍事侵略という事態に寄せて」と題する論考を突貫工事で執筆し、掲載した。「ロシア研究者たちは、軍事侵略という事態に、無責任な沈黙を貫いている」などと的外れな批判をする向きがあるが、少なくとも私は2.24の翌日には、これまでの自分の認識の甘さを反省し、プーチン・ロシアを断罪する文章を発表したつもりである。

ところで、24日(木)、私はなぜ、東京ではなく静岡に向かったのか? それは、その週末の26日(土)にこれまた野暮用があったからである(笑)。こればかりは常に別腹なので、ご容赦いただきたい。

エコパスタジアムでの試合が終わり、その日のうちに、新幹線で帰京。翌27日(日)早朝のテレビ番組を皮切りに、怒涛のメディア対応が始まる。そんな中、28日(月)に、北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターの所長がわざわざ東京まで訪ねてくださり、「ぜひセンターに来てほしい」と突然のラブコールを受けたのだった(したがって本件はロシア・ウクライナ情勢とは別に、しばらく前から水面下で人選を進めていただいていたことになる)。というわけで、自分の研究対象国の激動と、人生の一大転機が、同時進行することになったのである。

(2023年3月28日)

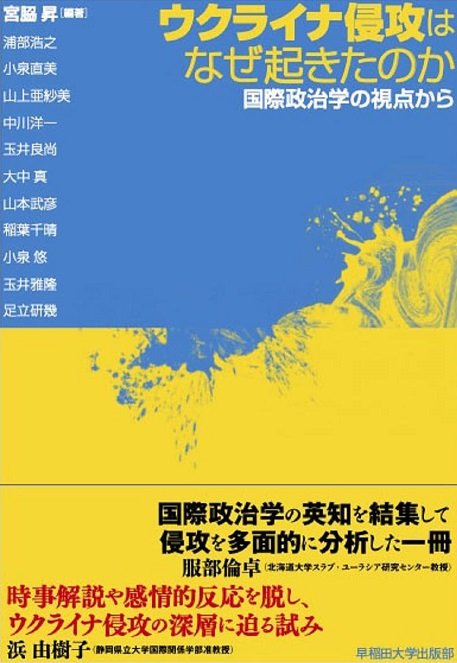

宮𦚰昇(編著)『ウクライナ侵攻はなぜ起きたのか:国際政治学の視点から』(早稲田大学出版部、2023年)が、このほど発行された。私自身は執筆に参加しているわけではないのだが、光栄なことに、この本の帯に推薦文を寄せることとなった。

これが私にとって、嬉し恥ずかし帯デビューとなった。大した業績を挙げているわけでもなく、ネームバリューもないのに、こうして帯を書くことになるとは、何だか不思議な気分である。

本来であれば、売れっ子の小泉悠さんあたりが帯を書けば、最大の宣伝効果が期待できるところだろう。ただ、本書には小泉さん自身が参加しているので、さすがにそうはならなかったか。

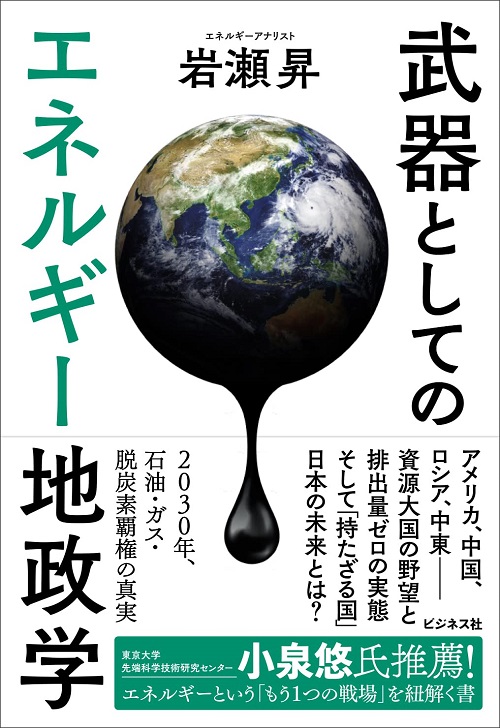

実際、出版業界ではもはや、小泉悠さんの奪い合いだろう。下に見るのは、最近見た小泉さんによる帯の一例。

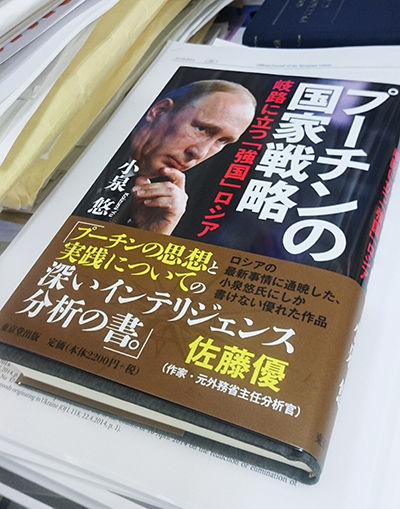

ところで、小泉悠さんと言えば、『プーチンの国家戦略 ―岐路に立つ「強国」ロシア』(東京堂出版、2016年)が出た時に、私はブログで次のようにコメントした。

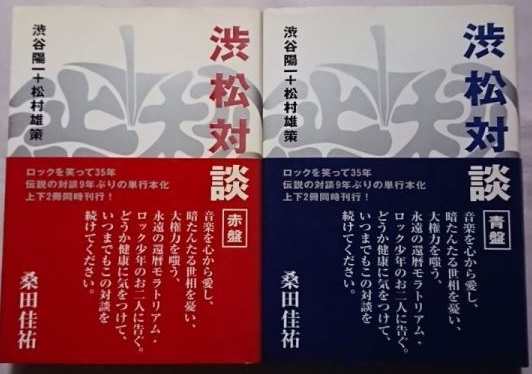

この本の帯には佐藤優氏の推薦文が書かれており、佐藤氏の名前の方が著者の小泉さんより大きく目立つようになっている(笑)。以前、ロック評論家・渋谷陽一の本の帯に桑田佳祐が推薦文を寄せ、そちらの方が目立つようになっていたので、見た人が「桑田の本」と勘違いして手に取るという、そんなことがあったのを思い出した。もう小泉さんは誰かの名前を借りて売らなくても大丈夫じゃないでしょうか。

実際、その後小泉さんは佐藤さんに劣らぬ論壇のスターになり、今や他の人の本を宣伝してあげる立場である。しかも、最近、佐藤さんが小泉さんのことを批判する論陣を張っていたりして、今となっては7年前の帯が虚しく響く。帯というのも、慎重に人選しないと、かえって黒歴史になってしまうこともある。

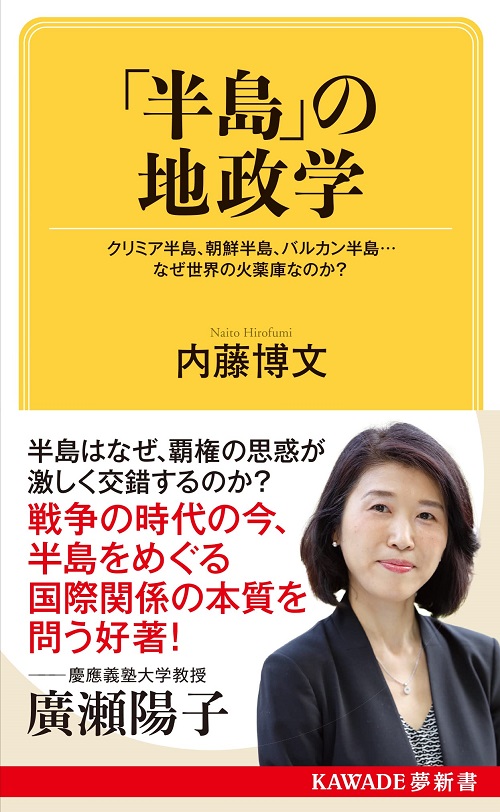

もう一つ、帯に関して最近引っかかったことがあった。下に見る『「半島」の地政学』という新刊で、著者の内藤博文さんよりもはるかに目立つ形で、廣瀬陽子さんの名前と顔をあしらった帯が添えられているのだ。これまた売れっ子の廣瀬さんを起用して販売拡大を図ろうという気持ちは分からないではないが、内藤さんや廣瀬さんにとっても不本意なのではないか。これはさすがに疑問に思う。

その点、佐藤優さんはやはり堂々としたものだ。自分監修の本を、セルフ帯で飾っている。さすが知の巨人は自信にみなぎっている。

ところで、前述の「渋谷陽一の本の帯に桑田佳祐が推薦文を寄せた」というのも、一応載せておこうか。帯の歴史を調べたわけではないが、このあたりから「ビッグネームを帯に登場させて、あたかもそのビッグネームの本であるかのように錯覚させて売る」という、あまり感心しないビジネスモデルが生まれ始めたのかもしれない。まあ、渋松は対談の中でそれをネタにしていたし、娯楽本なので愛嬌として許せるが、教養・学術書では自制してしかるべきだろう。

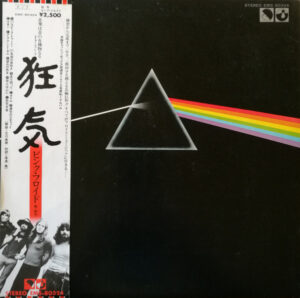

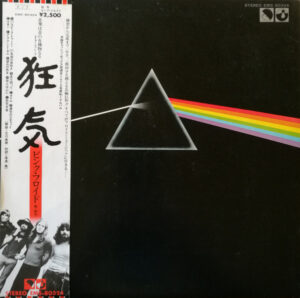

考えてみれば、本に帯を付けて売るというのは、日本独自の文化ではないかと思う。私の趣味の領域では、かつてのレコード、今のCDにも、日本盤には帯が添えられる。しかも、有名な話だが、日本の帯付きレコードは、我が国のみならず、海外でも珍重されており、帯が残っているのといないのとで、中古品の取引価格が全然違うのだ。たとえば、こちらの記事によると、帯付きだと買い取り価格が3~5倍に跳ね上がるとされている。

まあ、本の場合は、古本は二束三文だし、帯が残っている・残っていないで、そんなに価値が変わるとは思えないが。いずれにしても、日本の書籍・レコードにおける帯という存在、非常に興味深い文化である。

(2023年2月28日)

第3回目となる「大学入学共通テスト」が、2023年1月14日(土)・15日(日)に実施された。当然のことながら、我が北大も試験会場となり、私も初日の試験監督を務めた。

それにしても、つい1年前には、自分が共通テストの試験官を務めていることなど、まったく想像できなかった。むろん、札幌に移住するとも思っていなかった。ついでに言えば、ロシアとウクライナがガチ戦争を始めるとも思っていなかったが、それは単に分析能力がなまくらなだけか。

試験監督業務は緊張の連続で、疲労困憊した。失敗したらえらいことだという不安しかなかった。ちなみに、「私が試験監督やります」というのを、事前に公表するのもよくないらしく、本件についてずっと伏せており、そのこと自体かなりのストレスだった。

私も、上智や東大で非常勤を務めた時に、自分の授業の試験監督だったら、今までもやったことがある。しかし、全国共通で段取りが事細かに決められており、万が一にでも手順にミスがあった場合のリスクの大きさが、共通テストでは比べ物にならない。

まあ、私もずぼらな人間だし、ミスをして自分が恥をかいたり怒られたりする分には仕方がない。しかし、大学入試には若者たちの将来がかかっているわけで、何としてでも試験を無事に終えて、彼らに持てる力を発揮させてあげたいという、その一心だった。

緊張を強いられる共通テスト監督業務の中でも、最難関は、英語のリスニングである。現在の共通テストでは、英語のリスニングがほぼ必修のようになっており、しかもICプレーヤーを各受験生に1台ずつ配って、本人にそれを操作させる形でリスニングの試験を行うのだ。受験生は事前にシミュレーションを散々しているはずだが、当方は事前にオンラインの研修を受けただけであり、実際にICプレーヤーを見るのも当日が初めて、不具合が起きた時の対処ができるだろうかという恐怖が強かった。しかも、リスニングの試験だけは、何か問題が起きた時には、対象となる受験生が居残り、そのまま再開試験というのを受けることになっていて、そうなると監督官も残業確定である(笑)。これはさすがに緊張した。

ところで、試験監督中、手持ち無沙汰なので、当方も試験問題をちょっと拝見してみた。正直に感想を言うと、英語の試験内容など、すごく良い問題だなと感じた。我々が受験生だった頃には、英語は単語や構文を暗記するという要素が大きかったが、今の共通テストの英語問題は、「基礎的な英語をきちんと理解できているか」を見極めるような内容になっていた。昔は、so thatといった構文を覚えていれば、最低限の得点は拾えたものだが、今のあの問題では、ホントにできない子はまったく点が伸びないんじゃないかな(選択式だから確率的にある程度点はとれるにしても)。

そもそも、英語の試験に、リスニングが加わったのが、試験官泣かせではあるが、画期的である。私は40年近く前に東京外語を受験し、さすがに外語の入試では当時からリスニングの試験があったが、他ではリスニングの試験があるところは全国的に皆無に近かったのではないか。むろん、当時はICプレーヤーなどないので、英語の朗読は校内放送かテープレコーダーだったはずである。

そんなこんなで、恐怖のリスニングも含め、どうにか試験監督の役目を無事果たし、安堵した次第である。考えてみれば、いま現在、私が共通テストを受けたら、間違いなく北大入学に必要な点はとれないはずであり、その人間が偉そうに試験官をやっているのも、妙な話だ。

冬の北海道の入試では、当日の交通の乱れも不安要因であるが、幸いにも1月14日(土)・15日(日)は目立った降雪もなく、その点は助かった。ただ、キャンパス内が全面的にアイスバーンと化し、受験生が転んだりしないかと、気を揉んだりもした。とにかく、若者たちに悔いなく全力を出し切ってほしいという親心に揺れた2日間だった。

(2023年1月22日)