本コーナーで時々やる、研究とは何の関係もない音楽道楽談義なので、興味のない人はスルーしていただければ。個人的にずっと音楽鑑賞を趣味にしてきたが、その価値観、スタイルがここ2~3年くらいで結構変わったような気がする。2024年はそれが特に加速した年だったので、1年最後のエッセイでそれを語ってみたい。以下では、最近の私の音楽鑑賞におけるプライオリティを、5つ挙げることにしたい。先月に続いて、また5つかよとツッコまれそうだが(笑)、こういうのはキリの良い数字でランキング的に発表した方がウケるものである。

ちなみに、ここに来て音楽鑑賞の価値観が変わった要因として、こちらのYouTubeチャンネル で、有名なオーディオ・音楽ライターの田中伊佐資氏がやっている「やっぱオーディオ無茶おもろい」というプログラムに影響されたところがかなり大きいと思う。まあ、YouTubeで変な陰謀論にかぶれる中高年が多いことを考えれば、動画に触発されレコード買って散財した方が健全なのではないか。

プライオリティその1 レコード>CD

まあ、これは私に限らず、最近の音楽業界全般で同じだろう。今年買った円盤も、家で聴いた音楽も、ビニールとCDの比率は9:1くらいだった。

私は1980年代の半ばに大学時代を過ごしたので、一番熱心に音楽を追い求めた青春時代が、まさにレコードからCDへの転換期だった。当時は、「CDの方が進歩的である」と盲目的に信じ、CDが選択可能ならば迷いなくCDを選んだ。CDの方が値段が高かったり、新譜の発売時期が微妙に遅かったりもしたのだが、楽しみな新譜はまずレコードを買い、その後CDに買い替えて、レコードは友達にあげてしまったこともある。その後、音楽業界では長らく、旧譜をCDで再発するビジネスが盛んとなり、私も買いまくったものだった。

それが、今や価値観が完全に逆転し、旧譜のCDを買うことはまずない。それどころか、1980年代に頑張ってCDで買った当時の新譜を、最近になりLPで買い直すケースも多い。下の画像などはその典型例で、こういう端正な音楽こそCDでという思いが強く、発売当時に当然のごとく高いCDを買った。しかし、近年になり、「こういう滋味溢れる音楽はやはりレコードだろ」との思いから、曲数が少ないにもかかわらず、LPを入手した。

プライオリティその2 外国オリジナル盤>国内版

私がレコードを買い始めた1980年代の感覚では、輸入盤は国内盤のお粗末な代用品で、安かろう・悪かろうという印象しかなかった。国内盤は綺麗で、解説や歌詞カードも付いている。それに比べると、確かに輸入盤は安いが、ノイズが多く、作りが雑に思えた。

ただ、そういう偏見を抱いたのには、理由があった。他の地方ではどうだったのか知らないが、私が高校までを過ごした静岡では、大手レコード店で時々輸入レコードのバーゲンが開催され、国内盤であれば2500円くらいする作品を、2000円くらいで買えた(逆に言うと、タワーレコードのような常設の輸入盤店は我が街には存在しなかった)。下に見る一連のロック名盤は、そうしたバーゲンで、私が高校に入学するくらいの時期に輸入盤で初めて買った洋楽レコードだった(いかにも当時の『ヤング・ギター』購読者が買いそうなラインナップ)。内容には感激したが、それらの輸入盤はジャケットも盤も非常に状態が悪かった。私は、「アメリカというのは新品のレコードでもずいぶんボロボロなんだな」などと不思議に思ったのだが、今思えばあれは、アメリカでかき集めた中古レコードに、適当にシールドをかぶせて、新品の体で販売していたのだろう。

私に限らず、多くの音楽ファンは、とりあえず音源を確保できればそれでいいという考えでずっと来た。しかし、近年になって、たとえば上掲のレッド・ツェッペリンにしても、米国や英国のオリジナル盤の方が音に迫力があり、CDや日本盤のLPではそれに太刀打ちできないという言説が支配的になってきた。「なんでもいいからとりあえず音源を持っていればいい」などという考え方は通用しなくなってきたのである。私自身、ようやくここ2年くらいでその重要性に気付いて、だいぶ遅ればせながら、「USオリジ」「UKオリジ」にこだわるようになった。そうなると、上で見た状態の悪い輸入盤も、「考えてみればこれもUSオリジだな」と、かえってお宝に思えてくるから、現金なものである。

下に見るストーンズの1960年代のベストなどは、友人に借りたレコードをカセットにダビングして散々聴き倒し、その後自分でも左に見る日本版のLPを購入した。しかし、最近になって、「やはり本物でなければ駄目だ」と一念発起し、右のUKオリジを購入した次第。まあ、イギリス人のコレクターなら、逆に帯付き・美品の日本盤を珍重するかもしれないが。

プライオリティその3 モノラル>ステレオ

USやUKのオリジナルでなければ駄目だと言われても、個人的には「へぇ、そうなの」くらいに受け止めていた時期もあったが、今年本当にそれを実感させられる事件があった。これまで私は、あまりの奥深さが恐ろしく、ビートルズは再発ものでいいやと割り切り、オリジナル盤に手を出すようなことはしなかった。ところが、今年ロンドンでふと立ち寄ったレコード店に、無造作にWith the Beatlesのイエロー・パーロフォンが並んでおり、しかも25ポンドという冗談のような値段だったので、「旅の記念に」くらいの感覚で、それを持ち帰った。

ところが、帰宅後にそれをプレーしてみると、今までとはまったく別物の、躍動感あふれる生々しい音がした。で、その話を行きつけのレコ屋の主人にしたところ、「シングルはもっと別物です」と言われ、その場にあったShe Loves Youを視聴してみると、確かにそれはさらに別物で、これは仕方がない、ビートルズはパーロフォンの英オリジLP・EPを一から集め直すしかあるまいと、覚悟を決めたのである。というわけで、今年のMyレコード大賞は、With the Beatlesで。

それで、こんな風にWith the Beatlesに感じ入ったのも、モノラル盤の迫力によるところが大きかったと思う。周知のとおり、ビートルズ初期はモノラルこそ本物であり、その神髄に触れたことで、モノラル・マイブームが巻き起こってしまったのである。家にあるモノラル・レコードをかき集め聴いてみたり、その後レコードを買う際にもモノラルを優先するようになった。下に見るアレサ・フランクリンのアトランティック・デビュー作も、昨年USオリジをゲットして安心していたが、それはステレオ盤だったので(右)、今年になってモノラル盤を買い直した(左)。

プライオリティその4 MM>MC

レコードを聴かない人には「何のこっちゃ?」という話になるが、レコードを再生するターンテーブルに装着するカートリッジには、MMとMCという2つの種類がある。一般的にはMCの方が高精細でHiFiな音がすると考えられている。個人的には、大学時代にオーディオ好きの友人に「MCの方が音が良い」と言われて「なるほどそういうものか」と洗脳され、ずっとMCを使ってきた。このところはずっとDENON MC型カートリッジDL-103のユーザーだった。

しかし、これはまさに前出の田中伊佐資氏の影響なのだが、自分にとって中心的な音楽ジャンルである1960~70年代のロック・ソウルを聴く上では、図太いMMの方が合うのではないかと思えてきて、今年に入ってOrtofon 2Mブラックというカートリッジに乗り換えたのだった。下の写真で、右が以前使っていたDL-103、中央が今年導入したOrtofon 2Mブラックである。

それ以来、Ortofon 2Mブラックを調子良く使っていたが、上述のとおり、モノラル・マイブームが来てしまい、「モノ盤にはモノラル・カートリッジだろう」ということで、左のOrtofon 2M Monoも導入した(これもMM)。今では、ステレオ盤には黒、モノラル盤には白と、二刀流でレコードライフを送っている。

プライオリティその5 シングル>アルバム

モノラル盤を、MMカートリッジで楽しむとなると、LPもさることながら、EP(45回転のシングルレコード)が楽しくなってくる。1960年代のレコードは、LPはモノもステレオも両方あるが、EPはほとんどがモノラルである。特に、個人的には20~30年前にモータウンのビンテージEP盤を大量に蒐集していた。それらは、最近ではあまり聴いていなかったのだが、改めて聴き直すと、音の厚みがエグく、悦楽の境地だ。そんなわけで、個人的にはもう第何次か分からないマイ・モータウン・ブームが再来してしまったのである。

音楽鑑賞生活の中心がCDからレコードになり、しかもシングル・レコードを聴くことが増えたので、レコードのターンテーブルの置き場所も変更した。今までは他の機器と同様にラックに置いていたのだが、いちいち立ち上がって前方のラックまで歩み寄るのが面倒になったので、リスニングポジションからすぐ手の届く場所にある左手に移動した。

そんなこんなで、インフラも、コンテンツも充実に向かう音楽生活なのだけど、一番大事なものが足りていない。聴くための時間である。

(2024年12月31日)

大学に転職してから、昨年、そして今年と、米国の「スラブ・東欧・ユーラシア学会(Association for Slavic, East European and Eurasian Studies=(ASEEES)」の研究大会に参加している。今年の研究大会 は11月21~24日に東海岸のボストンで開催され、私自身は23日に「ロシアの『東方シフト』はどこまで進んだか? ―ロシアの商品貿易統計に示された現実(How Far Has Russia's 'Turn to the East' Advanced? ―Reality as Indicated by Russian Merchandise Trade Statistics)」と題する発表を行った。

日本のロシア・東欧学会なら、2日間でだいたい20本くらいの発表が行われ、参加者は100人くらいだろうか。それに対しASEEESの大会は、2,800人もの参加者があり、600以上のセッションやイベントが行われる。朝は8時から始まり、お昼にもセッションがあり、夜まで何らかのプログラムが組まれている。同一時間帯に、40以上のパネルが組まれているので、プログラム全体を把握するだけでも一苦労だ。どの時間帯もだいたい自分の関心のあるセッションがあり、面白そうなものが2~3本重なっていて選択に迷うこともある。

会場に設けられた書籍コーナーはかなり充実(大学出版会などが出展)

実を言うと、昨年フィラデルフィアの大会に出た時には、自分の発表の準備があまりできておらず、自室にこもって作業している時間が長かったので、他のセッションにあまり参加できなかった。今年はそういうことがなかったので、かなり多くの研究発表を聴くことができた。研究大会全体を俯瞰できた結果、米国における学会のあり方に関し、いくつか気付きの点があったので、今月のエッセイでは「5つの疑問」という形でそれを述べてみたい。むろん、米国の各種学会がすべてこのとおりというわけではなく、あくまでもスラブ・東欧・ユーラシア地域研究、しかも私の専門である現代事情研究ならではの特徴ということになるかとは思うが。

ベラルーシに関するセッションの様子

疑問その1:米国のスラブ・ユーラシア研究は移民頼み?

米国は移民の国なので、外国事情研究、地域研究を、その国の出身者が牽引している傾向が強い。恐らく、スラブ・東欧研究では当該国出身の移民が担っている傾向が特に強いのではないかと思う。米国に定住している移民ではないにしても、西欧に身を寄せているディアスポラもいるだろうし、まだ本国に留まっている当該国の研究者が米学会に発表しにくるケースもある。

これは、日本などとはかなり異なるパターンである。日本の大学では、スラブ・東欧研究を当該国の出身者が手掛けているという例は、ごく少ない。中央アジア研究とか、中露関係であれば多少いるが、東欧研究ではほとんどいないはずである。私なども、「ロシアっていうのはこういう国でねえ」などと知ったような解説をするのを生業としているが、祖国の現実を熟知するロシア人の研究者が日本にうじゃうじゃいたら、そういう商売も成り立たないかもしれない。

東欧から米国に移ってきたディアスポラ研究者は、どうしてもロシアによる悪行を非難したり、自国の解放・自由化を訴えたりというスタンスになりがちである。その立場自体は順当なものであるにしても、皆が同じような原則論に立っているので、「こんな斬新なものの見方もあるのか?」というような発見や刺激に乏しい。パネルによっては、司会者も報告者も討論者も全員ウクライナ人というようなケースもあり、そこでどのような議論が交わされるかはだいたい想像がつくので、個人的にはあえて聴きたいとは思えなかった。

疑問その2:「べき論」に偏重しすぎ?

疑問その1とも関連するが、どうも大会での議論が「べき論」に偏重しすぎていないかという疑問を感じた。

ASEEESの年次大会、2023年の共通テーマは「脱植民地化(Decolonization)」、2024年はその延長上で「解放(Liberation)」だった。主として、スラブ・ユーラシア諸国とその人々がロシアの支配から解き放たれるべきだということが含意されている。

私自身、ウクライナやベラルーシが「解放」されたらどんなにいいだろうかとは思うが、それがままならない現実がある。学者の役割は、「解放」を声高に叫ぶことよりも、現実を客観的・批判的に検証することだと思うのだが、今日米国のスラブ・東欧研究が置かれた状況からか、どうも「べき論」ばかりが先に立っているような印象を受けてしまった。

疑問その3:学会では完成度の高い発表はしない?

日本で学会発表する時には、事前に論文形式のペーパーを提出し、本番ではだいたい緻密なパワーポイントを用意して、それに沿って発表を行うのが通例である。しかし、ASEEESでは、パネル参加者間ではあらかじめペーパーやパワポを共有しておくものの、あまり完成度の高いものではなく、本番のノリもパネルディスカッションやシンポジウムに近いものになる。私の専門の現代政治・経済関係のセッションだけかもしれないが、どちらかというと意見交換やメッセージ性を重視しているのではないかという印象を受けた。

もしかしたらこれは、「経済フォーラム」の類をやると、日本人は緻密に作り込んだパワーポイントを丁寧にプレゼンするのに対し、ロシア人とかはノリでプレゼンをしたり、あるいは廊下やレセプションなどの非公式な場でのコミュニケーションを重視するのと似通った現象かもしれない。

Presidential Plenaryの模様

疑問その4:共通論題報告の格調が低い?

日本の学会では、その年の共通テーマを掘り下げる「共通論題報告」というものがプログラムの中核に据えられる。私も何度かやったことがあるが、それなりの重責となる。私の理解によれば、今回のASEEESでは、2日目に開かれた「Presidential Plenary: Identifying and Applying Liberating Perspectives in Slavic, East European, and Eurasian Studies」というのが、共通論題セッションに該当するはずである。しかし、ランチに出るであろう人も多い12:00~13:15の開催であり、この短い時間に数名が登壇して、かなり雑駁な印象を受けた。

これはBRICSに関するパネルだったのだが、当初聴衆が私1人しかおらず、

疑問その5:米国最良の知性は大学に集まらない?

私が専門とする現代の政治・経済事情に関して言えば、今回のASEEES大会で最先端の重要な研究成果が披露されるような雰囲気はあまり感じられず、少々食い足りなかった。それで思ったのだが、米国にもスラブ・東欧諸国の現代事情に精通している人は当然いるものの、そういう人たちは大学というよりも、シンクタンク、新聞・雑誌、政府など、より報酬が高く、また政策への反映や世論形成に直結するポジションで働いているのではないだろうか。

(2024年11月30日)

私は米系のオンラインストレージサービス「Dropbox」のヘビーユーザーである。10年以上有料コースに加入しているロイヤルカスタマーのつもりであった。ところが、最近、Dropboxにまつわる深刻なトラブルに直面し、それでいて同社からきわめて不誠実な対応を受けたので、それについて記しておく。

事の発端は、今年5月、大学内のある研究プロジェクトから、Dropbox内のファイルを共有すべく、招待を受けたことだった。その招待を受け入れたところ、私のDropboxフォルダがそのチームの下位に位置するような不自然な状態となり、万が一、私のフォルダが他のメンバーに閲覧されたりしたら大変だと慌てて、その共有は停止することにした。そうしたところ、私は「Plus」という有料プランに加入しているにもかかわらず、「無料プランのBasicでは容量が2GBまで。それ以上保存したかったら有料プランに加入を」という表示が出るようになった。

10年以上Plusの料金を払い続けている顧客に対し、「容量が足りないので有料プランに加入しろ」とはどういうことか。早速カスタマーセンターにクレームを入れようとしたのだが、そもそもDropboxの無料プランBasicではカスタマーセンターに連絡ができない仕様になっているらしく、私はやむなく、支払い済みの年間料金とは別に、クレームを入れるためだけに月割の料金も支払って、センターへの連絡を試みたのだった。

ところが、会社からの返答は驚くべきものだった。元々あった私のアカウント(以下、便宜的に旧アカウントと呼ぶ)は、すでに抹消され、存在していないというのである。そして、今利用しているのは、旧アカウントとは関係ない新規のアカウント(以下、新アカウントと呼ぶ)だというのだ。

会社の説明は、絶対におかしい。私がやった操作は、研究チームのフォルダ・ファイルの共有を停止しただけであり、アカウント自体を抹消した覚えはない。新旧アカウントは、ユーザー名およびパスワードも、中身も同じであり、両者には明らかに連続性がある。Dropboxという会社は、ユーザーからの申し出もないのに、勝手に既存のアカウントを抹消したり、新規アカウントを作成したりするのだろうか?

私はカスタマーセンターに、「旧アカウントは、いつどのような理由で抹消されたのか? 貴社は顧客からの申し出もないのに勝手にアカウントを削除するのか?」と問い質した。そこからのDropbox側の言い分がこれまた奮っており、「その質問には、旧アカウントのメールアドレスから届いたメールにでないと、答えられない」とのことだった。ところが、私は2022年に引っ越し、旧アカウントのユーザー名に使っていたのは昔のマンションで契約していたメールアドレスだったので、そのメールアドレスは消滅し、その際にDropboxでユーザー名・メールアドレスの変更手続きも行っていた。にもかかわらず、Dropbox側はあくまでも、旧メールアドレスからのメールでなければ受け付けないと言い張ったのである。さすがに、もう存在しないメールアドレスからメールを送るのは不可能である。事ここに至って、私は追及を諦めざるをえなかった。

背筋が凍る思いがしたのは、自分がこれまで蓄積してきたファイルが、失われてしまうのではないかという恐怖だった。私のメインPCは古く、ハードディスクの容量にそれほど余裕がないので、文書ファイルはローカルに保存していたが、画像ファイルはクラウドにしか保存していなかった。私が過去20年くらい撮り溜めてきたきた写真が、すべて失われてしまうのだろうか? そう考えると、本当に恐怖しかなかった。実際には、メイン機ではないが、何台かあるPCのうちの1台が、たまたま画像ファイルもローカルに保存するように設定していたため、そこから救出する形で、写真全滅という悪夢は免れたが。

今回のトラブルで、Dropboxへの不信感は決定的となったが、他にこなれた類似サービスも知らないので、不本意ながら「新アカウント」でいまだにDropboxは使い続けている。米会社に貢ぎ続けるのも嫌だし、いざという時のカスタマー対応も国内の方が安心できるので、どこか日本企業がDropboxと同等のサービスを展開してくれないだろうか。

(2024年10月31日)

8月末から9月初頭にかけて、仕事で英ロンドンに出張してきた。終わってみれば非常に実り多い出張となったものの、今回はとにかく航空便にやきもきさせられた。

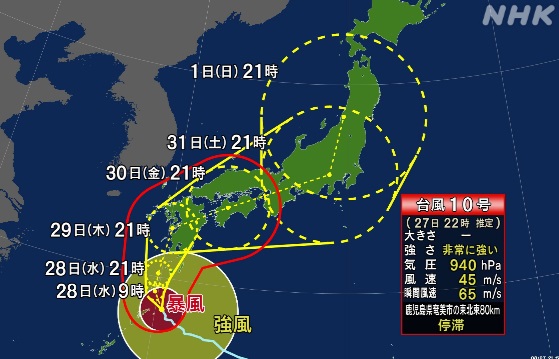

というのも、事前の天気予報で、大型の台風10号の直撃を受けそうだったからである。私が札幌~羽田と乗り継いでロンドンに飛ぶ日は8月28日(水)だったのだが、数日前の予報では、台風10号は小笠原諸島に沿うように北上して関東を直撃しそうな雲行きで、私の乗る札幌~羽田便または羽田~ロンドン便がちゃんと飛ばなくなる悪い予感しかしなかった。8月24~25日は土日だったが、旅行会社の担当者に連絡して日程変更の可能性を探ったりした。

ところが、台風10号はなぜか急に西に進路を変え、私の出発日である8月28日(水)には東京からはるか離れた奄美諸島付近に位置していた。結局、当日は北海道も東京も上天気で、何の問題もなくロンドン便に乗り込むことができた。その後も飛行機は偏西風に乗って順調に飛び(乗って初めて知ったが、アラスカ~カナダ北部~グリーランド上空を通過する北回りだった)、何なら予定よりも早くヒースロー空港に到着してしまった。一時は「これは旅程が狂い現地日程の変更もやむなしだな」と悲観的になっていただけに、思わぬ幸運に安堵したのであった(台風の被害に遭われた地域の皆さんには申し訳ないが)。

私はロンドン到着後、ブログに次のように記した。「人間、ツイてない時もあれば、ツイてる時もあるものだなと、しみじみ感じた。」 これまでの人生で、出張の飛行機関係だけでも、こりゃツイてないと思うことは、何度かあった。でも、今回のようなラッキーもあるわけだから、長い目で見れば、人の幸不幸は、だいたいプラマイゼロくらいにできているのではないか。今度、何か旅行関係のトラブルがあったとしても、鷹揚に構えるようにしよう。そんなことを思ったわけである。

ところが、今回のロンドン出張では、行きのラッキーが早速、帰りのアンラッキーによって相殺されることになってしまった。落とし穴は、台風の影響が心配された往路ではなく、復路にあったのである。

当初の旅程では、9月4日(水)の昼過ぎに出るロンドン~羽田便に乗り、翌朝羽田に到着、札幌便に乗り換えて帰宅という予定だった。予定どおり、ヒースロー空港で13:00発のJL7120に乗り込んだのだが、なかなか出発しない。しばらくするとアナウンスがあり、「この機体には修復不能な故障があり、代わりとなる機材も存在しないので、本便は欠航となった。本機からは降りてもらう。各乗客は別便に振り分けられるので、アプリで確認してほしい」とのことだった。

長く仕事をしていると、色んなタイプの飛行機のトラブルに直面するが、機体が修理不能なので降りろと言われたのは、個人的に今回が初めてであった。むろん、「見切り発車」で飛ばれるよりは欠航にしてもらった方がマシではあるが…。

それで、私の乗るはずだった便は名目上はJALではあるのだが、運航主体がブリティッシュエアウェイズ(BA)の共同運航便だった。何かトラブルがあった時に、日本のエアラインならきめ細かく対応してくれるが、外国のエアライン、増してや繊細とは言いがたい国民性の英国のそれとなると、多くは望めない。今回の場合も、欠航後の対応はあくまでもBAなので、だいぶ雑な印象を受けた。

乗客全員が飛行機から地上に降ろされると、そこでは乗客とBA係員が無秩序に入り乱れ、カオスの様相だった。自分の乗る便はアプリで確認しろと言うので、当方も必死にアプリをダウンロードし、チェックしてみたところ、私は翌日のBAのロンドン~上海便に振り替えられ、東京経由ではなく、上海から中国東方航空に乗って直で札幌に帰るルートに変更されていた。人間が手作業で割り振ったのか、はたまたAIの仕事なのかは知らないが、何やら興味深いルート変更と相成ったものである。

かくして、ロンドンにもう1泊、居残ることになった。BAが空港に隣接したホテルを手配し、当然宿泊費はBA持ちだった。行きの便が欠航になったら現地日程も修正しなければならないので大変だったが、帰りが1日延びる分にはそうした必要はないので(帰国後の仕事には響くが)、その点は助かった。

翌9月5日(木)のロンドン~上海BA便は予定どおり飛び、金曜午前中に上海の浦東空港に到着。そう言えば、その便にチェックインする際に、BA職員が、「アンタは中国のビザは持ってんのか? あん?」といった横柄な態度で訊いてきたが、東京便を欠航させて中国経由のルートに勝手に変更したのはおたくの会社でしょうが。私は、日本人が中国に入るのにビザが必要かどうか、認識が曖昧だったのだが、いずれにせよ国際空港でトランジットするのに事前のビザがないことが障害になるなどということはありえず、実際にも浦東空港でトランジット許可証が交付され問題なく乗り換えができた。

さて、思いがけず降り立つこととなった上海の地。札幌便への乗り換え時間が4~5時間くらいあり、せっかくだからこの時間を使って、ちょっとでも上海を楽しめないかという欲が出た。個人的に、上海は8年振りだったし。特に、浦東空港へのアクセス鉄道として整備されたリニア「上海トランスラピッド」の乗り場案内が見えたので、乗ってみたいという誘惑に駆られそうになった。しかし、トランジット一時滞在の身でもあるし、万が一札幌便に乗り遅れたりしたら大事なので、空港で大人しく過ごすことにした。なので、空港のレストランで、カオマンガイ定食を食べただけで我慢。カオマンガイって、タイ料理とばかり思ってたけど、中国の海南省や広東省にも同じ料理があるって、初めて知ったな(笑)。

そんなこんなで、帰路のトラブルで疲労困憊したけれど、なかなか得難い経験をした。

(2024年9月29日)

本コーナーで時々やる、仕事とは何の関係もない道楽話で恐縮である。今年2月のエッセイ「最近の私の音楽ライブ観賞モード」でお伝えした「自分の最愛のアーティストを遠くまで追いかけるよりも、いま自分が住む札幌に来てくれたアーティストのライブを楽しむ。そして、ベテランアーティストが引退したり亡くなったりしてしまう前に、一度は観ておく」というモードは、継続中である。

前回、「渡辺香津美トリオwith吉田美奈子の札幌公演チケットを確保済み」と書いたが、残念なことにその後、渡辺香津美氏が体調を崩してしまい、コンサートツアーは中止になってしまった。個人的には吉田美奈子さんの弾き語りでもいいから来てほしかったが、こればかりはしょうがない。やはり、ベテランアーティストは観れるうちに観ておくべきだということを改めて感じた。

さて、そんな折り、札幌で開催される催し物を物色していたところ、7月19日(金)渡辺貞夫カルテット2024@共済ホールというのを見付けた。私の札幌コンサート生活で、とても快適なのは、自分がいま街の中心部に住んでいるので、とにかくどの会場も徒歩圏内にあることである。特にこの共済ホールというところは、うちから徒歩7分くらいであり、通勤路にあるのでコンサートホールがここにあるというのは知っていたのだが、これまで利用したことはなかった。年齢的にはもうかなりの高齢である渡辺貞夫氏にどこまで期待できるのか、カルテットというのがどの程度のものなのか、良く分からなかったが、ご近所という単純な理由もあり、このコンサートに行ってみることにしたのである。

ところが、蓋を開けてみると、渡辺貞夫カルテット、とても素晴らしかった。91歳になる渡辺貞夫氏、歩く姿やしゃべる様子は完全にバイデンなのだけど、ひとたびアルトサックスを口にすると、30~40歳くらい若返る。また、主役を支える若手のピアノトリオがパワフルで、何となく枯れた演奏を予想していたのが、良い意味で裏切られた。それにしても、生身の人間4人が、まったく何もないところから、あれだけのグルーブを紡ぎ出すのは、魔法としか言いようがない。考えてみると、個人的にこういうストレートなジャズを生観賞したのは、初めてだったと思う。

ところで、今回の渡辺貞夫コンサートは、個人的に感慨深く、郷愁をくすぐられるところがあった。というのも、1983年、私が自分のカネと意志で初めて出かけた音楽コンサートが、まさに渡辺貞夫の静岡公演だったからだ。それから41年が経って、今度は札幌の地で、ナベサダとの久し振りの再会を果たしたというわけである。

1983年当時、私は浪人生活の真っ只中で、初めてのバイトの給料を握りしめ、静岡市の繁華街にある音楽専門店「すみや」に出かけたところ、近くナベサダコンサートが静岡市民文化会館であることを知り、チケットを買ってみたのだったと思う。昔のことなので、ネット検索してもなかなか詳細な情報が出てこないのだが、断片的なデータを突き合わせると、どうもそのコンサートは1983年6月20日に開催されたのではないかと思う。当時、渡辺氏はFill up the Nightというアルバムを出したばかりで、それを引っ提げた日本ツアーの、初日が静岡公演だったらしい。今回札幌で観たストレートジャズとは異なり、当時はモロに渡辺氏のフュージョン期であり、作風は今とだいぶ違ったが。ただし、今回の2024年のツアーでは、1984年のRendezvousに収録されていたFire Flyが取り上げられた。

VIDEO

何と、1983年の日本ツアーの最終日であるNHKホール・コンサートの模様を伝える動画が、上掲のとおり残っていた。

(2024年8月25日)

本コーナーですでに報告したとおり、4月にモルドバで現地調査を実施する機会があり、大変有意義な時間を過ごすことができた。首都キシナウだけでなく、地方都市や、非承認国家「沿ドニエストル共和国」の首都チラスポリにも足を伸ばした。

モルドバ本土から沿ドニエストルに入域する境界に設置されている検問所だが

沿ドニエストルへの入境、滞在は、非常にカジュアルなもので、「非承認国家」というワードから連想するほどのものものしさは、総じて感じられなかった。本当に、東京から松戸あたりに行く感覚と、そんなに変わらない。「ちょろいもんだな」というのが実感である。ただし、今回、一点だけ緊張を感じる場面があったので、今回のエッセイではそれについて報告する。

FCシェリフのホームスタジアム

チラスポリに行く機会があったら、是非とも見て見たかったものの一つが、サッカークラブ「シェリフ」のスタジアムだった。今回、キシナウからチラスポリに向かうバスの停留所の一つが、まさにシェリフ・スタジアムと、それに併設されたシェリフ・ハイパーマーケットの近くだったので、まずそこで降りて、この場所からチラスポリ視察を始めることにした。

何とも郷愁を誘うチラスポリ市内の書店の様子

さて、シェリフ・スタジアムとハイパーマーケットから、チラスポリ中心部までは、5kmくらいあったので、私はその辺に停まっていたタクシーを捕まえ、中心部に移動した。チラスポリ中心部は、ソビエト復古、親ロシア、非承認国家などを象徴する映えスポットが集中しており、私は夢中になってそれらを写真に収めた。

沿ドニ国旗の隣にロシア連邦国旗もはためく政府庁舎

そうこうするうちに、昼時になったので、私は目に留まったジョージア料理店で昼食をとることにした。手頃でそれなりに美味しい店だったが、一つ困ったのは、会計をしようとしたところ、クレジットカードが使えないと言われたことだった。私はまだ、沿ドニエストル・ルーブルへの両替を済ませていなかったのだ。そこで、店の人から両替をできる銀行の場所を教えてもらい、店を出たところで、事件は起きた。

店の外で、私は不意に、私服警官(もしくは公安的な?)に呼び止められた。彼いわく、貴方は政府庁舎の写真を撮っていた。別に撮影は禁止ではないが、貴方は大型のカメラで長時間撮影しており、我々には貴方が何らかの違反をしていないか、確認する必要がある。ちなみに、その前には、貴方はスタジアムとハイパーマーケットでも撮影をしていたはずだ。ついては、撮影した写真を見せてもらう必要がある、とのことだった。

ロシアの英雄スヴォーロフ像

旧ソ連圏では、写真にまつわるトラブルはよくあることであり、私も何度も苦い思いをしている。これは、しょっ引かれるか、画像を消去させられるやつだろう。というわけで、私は観念し、カメラのギャラリーをその警官に見せたのだった。もちろん、そこには政府庁舎等が写っている。ところが、驚いたことに、画像の消去は命じられなかった。「別に禁止されたものを撮影したわけではなく、何の違反も犯していないので、問題なし」として、そのまま解放されたのだった。要するに、政府庁舎をスマホ等で軽く撮影することには何の問題もないが、外国人がごついカメラで念入りに写しているとなると、何か法律違反がないかを一応調べざるをえないと、そういうことだったようである。

ただ、それにしても、驚きを禁じ得ない。私はまず、街の西の外れにあるスタジアムとハイパーマーケットで写真を写し(上掲地図のA地点)、タクシーで5kmも離れたB地点に移動、そこで政府庁舎を念入りに撮影し過ぎて、当局が不審の念を抱いた。私はそこから歩いてC地点のレストランで食事をし、その外に出たところで職質を受けたのである。AからCまで、警察が私をずっと尾行していたなどということは考えにくい。これは、監視カメラ・ネットワークの統合システム、そう中国の「天網」のようなものが張り巡らされており、政府庁舎での念入りすぎる写真撮影が当局の目に留まったところで、瞬時に顔が識別されて前後の行動が洗い出され、現在地も簡単に割り出して、警官が「いざ出動」ということになったのだと、考えざるを得ない(にしても、食事が終わるのを店の外で待っていてくれたのだろうか)。

まあ、沿ドニエストル共和国は微妙なバランスの上に成り立っている政体であり、キシナウによる再統合、欧米からのカラー革命、ウクライナの動き、そしてパトロン国家であるロシアによる工作など、色々気にしなくてはならない潜在的脅威があるのは分かる。旧ソ連ノスタルジア漂う、のどかな辺境地域ながら、インテリジェンス面では神経質な対応が求められているのであろう。

(2024年7月31日)

前から感じていたが、最近特に痛感するのは、自分の研究スタイルの効率が悪すぎるのではないかということだ。

私の場合、ロシア・ユーラシア諸国の経済事情を主に研究しているわけだが、マクロ経済を巨視的に、と言うのではく、特定の商品や分野に着目し、その市場の特性、それをめぐる政治過程や国際関係を掘り下げ、それを通じて対象国の政治・経済の実情に迫るというスタイルである。

まあ、そういうやり方が特に珍しいわけではないのだが、私の悪い癖として、色んなことに手を出しすぎる傾向がある。そのたびに、一から情報を収集したりするので、効率の悪いこと、この上ない。ここ半年くらいで、自分がやってきた仕事を振り返ると、その思いを強くする。

まず、昨年暮れには、久し振りにロシアのサッカー事情のことを調べ、シンポジウムで発表した。日本のJリーグが秋春制移行を決めようとしていた時だったので、ロシア・プレミアリーグが秋春制に移行して以降ロシアのサッカー界に何が起きたかを検証し、日本にとっての教訓を引き出そうとしたものだった。

そうした中、2024年2月にロシアによるウクライナ全面軍事侵攻開始から2年を迎えるということで、制裁下のロシア経済が現状どうなっているかを解説してほしいという依頼を多くいただくようになった。下調べをしてみると、厳しい制裁を科せられ、高金利に圧迫されている現下ロシアながら、実はプーチン政権の人気取り政策である優遇住宅ローンにより新築バブルが発生しており、これが金融市場を脅かすリスクになっていることに気付いた。そこで、関連情報を取りまとめ、いくつかのレポートに仕立てて発信した。

もっとも、現下のロシア経済で、最大の注目点は、軍事部門への傾斜である。私自身、昨年暮れから今年前半にかけての一連の論考において、「軍事ケインズ主義」というキーワードを用い、ロシア経済の変貌につき論じた。その一環として、従来は必ずしも注力してこなかったロシアの軍需産業の解明にも取り組み、特に戦車生産の実態に迫ることを試みた。

他方、それとはかなり異なるタスクとして、北極域研究加速プロジェクト「ArCS2」に関連した研究課題がある。その社会文化の研究班では、昨年8~9月に米アラスカでの現地調査を敢行し、その成果を活かして、米アラスカの経済・社会をロシア極東・シベリアのそれと比較するシンポジウムを今年2月に開催した。私はその中で漁業・水産物の報告を担当、以前調べたことのあったテーマではあったが、情報のアップデートと精緻化には、それなりの労力を費やした。

そうこうするうちに、過去3年ほど最重要案件として取り組んできた『ロシア極東・シベリアを知るための70章』を、いよいよ最終的に仕上げる時が来た。ゲラはすでに揃っていたとはいえ、それを最終的に書籍としてまとめ上げるのにはまた別の労苦を要し、結局、今年の3月一杯は、ほぼその作業にかかりきりにとなった。

さて、その次に控えていたのが、4月下旬のモルドバ現地調査であり、またそれを踏まえた一連のモルドバ情報発信であった。なにせモルドバ行きは18年振りだったし、小国の割には問題の宝庫なので(笑)、資料収集・読み込みも山のようにしなければならない。4月後半から5月にかけて、かなりこれに忙殺された。

そうこうするうちに、もう6月である。実は、当初3月末締切とされていた原稿の執筆に、着手もできていなかった。これもやはりArCS2の最終活動成果として、ロシア・サハ共和国の経済・社会に関する共著が計画されており、私はサハのダイヤモンド産業を担当することになっていたのだ。以前から断片的に情報収集を進めてはいたが、本件作業にようやく本格的に着手できたのは6月15日頃であり、同18日には突貫工事で仕上げただいぶ粗い原稿を取りあえず提出した。

ダイヤモンドの原稿を、未完は承知の上でひとまず提出したのは、次なるタスクが待ち構えていたからである。6月29日に開催される比較経済体制学会の共通論題報告で、中国と欧州を鉄道コンテナ路線で結ぶ中欧班列についての報告を、引き受けていたからである。こちらは、報告資料の提出期限が6月15日に設定されていたのだが、作業に着手したのが6月20日というありさまで、不出来な報告資料をどうにか提出できたのは6月25日という体たらくだった。

色んな仕事の締切を守れず、関係各位には迷惑をかけてばかりだ。しかし、こんな具合に調査項目が毎月のようにコロコロ変わり、そのたびに一から情報をサーベイしていたら、時間がかかるのは当然だ。おかしいなあ、自分では一貫した問題意識にもとづいて研究に取り組んでいるつもりなのだが(笑)。研究スタイルの効率が悪すぎ、貧乏くじを引いているとしか思えない。誰とは言わないが、我々の業界には、嘘か本当か分からないような風呂敷を広げ、そのネタで10年くらい平気で飯を食うような人もいて、うらやましい限りである。

(2024年6月30日)

本日5月31日に、『ロシア極東・シベリアを知るための70章(エリア・スタディーズ203)』(2024年、明石書店)が発行される。価格は2,000円+税。

振り返ってみると、私がこの出版企画を実現すべく動き出したのは、2021年春のことだった。私はこれまで、明石書店のエリア・スタディーズのシリーズに数多く携わる中で、大人数がかかわる本シリーズでは、編者が独裁者として振る舞い執筆者の足並みを強引にでも揃えさせないと、何年もずるずると遅延するリスクがあるということを教訓として得ていた。なので、『ロシア極東・シベリア』でも、短期決戦の覚悟で、2021年中に出してしまうつもりでいた。

しかし、それだけ強い決意で臨んでも、数十人の執筆者をシンクロさせるのはなかなか容易ではなく、出版社側も常に手が空いているわけではない。結局、『ロシア極東・シベリア』は、刊行までに3年の月日を要してしまった。

その間に、個人的にプライベートで大きな出来事があったし、所属も東京の貿易促進団体から北海道の大学へと変わった。何よりも、ロシアという国が、最悪の形に変貌してしまった。当初の出版コンセプトでは、日本にとって一番身近で、歴史的な繋がりも深く、日露経済協力の舞台ともなってきたロシア極東・シベリアという意味合いが強かったが、ロシアによるウクライナ侵攻を経て、ロシア極東・シベリアは地理的には近くても渡航もままならない地域になってしまった。

もっとも、もし当初の短期決戦の目論見どおり、この本が2021年暮れくらいに出ていたら、その直後にロシア・ウクライナ戦争が始まって、本書の現代事情に関する記述はあっという間に陳腐化していただろう。ウクライナ侵攻を受け、あのような蛮行を働くロシアとは何なのかという問いが、切実なものとなった。その意味では、ウクライナ侵攻を踏まえたシベリア・極東論を打ち出せたことで、結果的に本書の価値が高まった面があるのではないかと感じている。そんなことを含め、本書の7つのセールスポイントというのを動画にしてみたので、よかったらご覧ください。

VIDEO

(2024年5月31日)

4月21~29日の日程で、モルドバに出張し現地調査を実施してきた。これまで私がモルドバを訪問したのは、2006年のただ一度きりだったので、実に18年振りのモルドバ行きということになる。

小規模ながら小奇麗ではあるキシナウの空港

というよりも、今回のモルドバ出張は私にとり、「5年振りの現地調査」という意味合いの方が大きかった。2019年秋にロシアのシベリアに出かけたのを最後に、その後のコロナ騒ぎと、現地情勢の悪化により、自分の調査対象国に行くことができなくなってしまったのだ。

確かに、昨年のエッセイ「4年振りの海外、26年振りのアメリカ」 で綴ったとおり、米アラスカで現地調査をする機会はあったし、その後も米フィラデルフィアの学会に出席するというイベントもあった。しかし、米アラスカはロシア極東・シベリアとの比較分析という観点から興味は尽きなかったものの、やはり自分の生業である旧ソ連圏での現地調査とは似て非なるものがあり、心は満たされないままだった。

キシナウの広場でハチミツを売っていた露店

それが今回、参加している研究プロジェクトから貴重な機会をいただき、モルドバでの現地調査が実現したものである。とにかく現地に出かけ、有識者と面談するのはもちろん、首都だけでなく地方にもなるべく足を伸ばし、時間が許す限り街を歩き回り、写真を撮りまくり、商店や市場を観察し、そうやってその国を体感する。これが30年くらい私が続けてきた流儀であり、年にだいたい2回くらいそうした現地調査を行うことが、私の研究活動の柱の一つだった。5年間も中断していたその活動を、ようやく再開できたわけで、大袈裟でなく、人生を取り戻したという思いだ。

モルドバの両替所では、ロシア・ルーブルのレートが表示されておらず、

私は決してロシア語会話が上手くないが、やはりロシア語を使って仕事をすることこそ、自分の本分だと思っている。モルドバという国としてはロシア離れを図っているものの、モルドバでは沿ドニエストルはもちろん、ガガウズのようにロシア語系住民が主流の地域もあり、キシナウなどでもまだ英語よりはロシア語の方が優位性がある。その意味でも、自分のホームグラウンドで仕事をしているという実感を得ることができた。さすがに5年間ほぼしゃべっていなかったので、錆び付いた感は否めなかったものの、今後も何らかの形でチャンスがあるものと信じて、ロシア語力も維持・改善していきたい。

モルドバでの調査の成果に関しては、色々とアウトプットすることになるはずなので、お楽しみに。

(2024年4月30日)

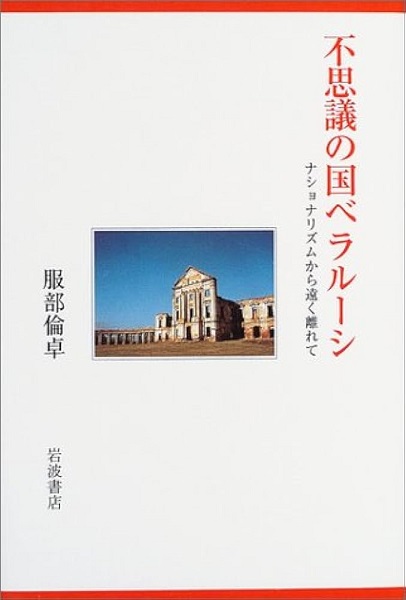

一昨日、3月25日は私にとって重要な記念日だった。今のところ私の主著となっている『不思議の国ベラルーシ ―ナショナリズムから遠く離れて』 が2004年3月25日に刊行されてから、20年の節目だったのである。

有難いことに、今でもこの本はオンデマンドという形で現役の商品となっており、ポツポツと売れている。もっとも、ベラルーシが脱ルカシェンコ体制化を遂げ、自由な社会になっていたら、私のこの本も決定的に古くなっていたはずだ。20年前に私が描いたベラルーシという国の困難が、もっと深刻化した形で今日も残っており、それゆえに私の本も賞味期限が切れていないと思うと、複雑な心境だ。

それ以降、私は単著と呼べるものを上梓していない。ブックレットは出したし、編著も出したし、むろん共著の中で1つの章を担当したことは何度もあったが、単著は出せなかった。

実を言うと、2017年に「ロシア・ウクライナ・ベラルーシの通商・産業比較 ―地政学危機の中の経済利害」という博士論文を完成させ、それを書籍化する計画を立て、出版社も決まっていた。しかし、時事的な内容だったこともあり、私の悪い性分が出て、最新の情報にアップデートすることにこだわるあまり、情勢変化とアップデートの追いかけっこのような出口のないスパイラルに陥った。それでも、2020年の前半くらいまでには、どうにか出版に回せそうな手応えが掴んだのだが、そこで勃発したのがベラルーシ大統領選をめぐる大混乱であり、それによって生じた情勢変化も盛り込まなければ意味がないように思え、また出版が遠のいた。2022年2月以降の悪夢に関しては、もうお手上げという感じである。色んな人から、ある程度のところで区切って出すしかないというもっともなアドバイスをもらうのだが、それができないのが私という人間だ。というわけで、博士論文の書籍化、諦めたわけではないものの、夢は遠のくばかりである。この出版が実現したら、お祝いに飲もうと思っているモルドバワインが1本あるのだけれど、冷蔵庫の中で熟成を重ねるばかりであり、一生飲めないような気がしてきた。

編著の面では、頑張っているつもりではある。この10年間で、『ベラルーシを知るための50章』、『ウクライナを知るための65章』を出した。明石書店さんの「エリア・スタディーズ」、『●●国を知るための■章』のシリーズは、昨年200巻を達成されたそうだが、その最大の功労者は私ではないかと(笑)、ひそかに自負している。これについては、新たに近々、良いお知らせができるはずなので、楽しみにお待ちいただきたい(我慢できずに下の画像でチラ見せ)。

ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから、同業者の皆さんの奮闘振りは目覚ましく、数多くの関連書籍が刊行されている。しかし、私は雑誌やウェブメディアには数多くの論考を投稿しているものの、書籍という点ではこれといったものを残せていない。その点も反省である。

実は、大手の新書編集部から、誘いはあった。それは、ベラルーシについての新書を書いてみないかというものだった。その時私がお答えしたのは、「ベラルーシに関しては『不思議の国ベラルーシ』で語り尽したという思いがあり、その二番煎じのようなものはあまり気乗りがしない。仮に新書を書くとしたら、ロシア・ウクライナ・ベラルーシの『東スラヴ三国志』のようなものだったら、書いてみたい気持ちはある」ということだった。

しかし、そうお答えして以来、編集者からの連絡はない。ベラルーシ単体より、東スラヴ三国志の方が、面白そうだと思わん?

(2024年3月27日)

私の音楽鑑賞は、洋楽の比率が圧倒的に大きいが、邦楽アーティストについても、気に入ったものはとことん追いかけ、ライブにもなるべく参戦したいと思っている。具体的に言えば、山下達郎、竹内まりや、中島美嘉、柴田淳といったアーティストがそれに該当する。

しかし、達郎は毎年コンサートツアーをやってくれるものの、近年チケットが争奪戦になり、ファンクラブ枠で1回観るのが精一杯という状況になっている。まりやは数年に一度くらいしかコンサートをやってくれない。中島美嘉は最近ではコンサートが小規模化、ローカル化し、なかなか都合が合わない。しばじゅんのライブとなると非常にレアである。何より、札幌に移住して以来、東京あたりで行きたいと思うライブがあっても、わざわざ飛行機で駆け付けなければならず、自由度が格段に低下した。

そこで、最近の私の音楽ライブ観賞モードとして、自分の推しを本州まで追いかけるというよりも、自分が大好きかどうかにかかわりなく、札幌に来てくれたアーティストを積極的に観ようという心境になってきた。私は札幌の中心部に住んでいるので、一連のコンサート会場まで徒歩15分という感じであり、移動等に伴うストレスがなくて大変よろしい。

と同時に、もう一つ思うようになったのは、自分が同時代を生きてきた主立ったアーティストは、生きているうちに一度生で観ておきたいという点である。最近、邦楽黄金時代を彩ったベテランミュージシャンの訃報が目立ち、昨年も坂本龍一、高橋幸宏、谷村新司、もんたよしのり、大橋純子、そして八代亜紀といった人たちが亡くなってしまった。これまで自分がそれほど深く思い入れていなかったとしても、いざ亡くなってしまうと、ああ一度でいいから観ておけばよかったなと、訃報に接するたびにそんな思いを強く抱くようになったのである。

そんなわけで、「一度は観ておけ活動」の第一弾として、昨年の11月に2日間にわたって、札幌文化芸術劇場にてさだまさしのライブを観賞した。初日はグレープ再結成、2日目はソロの演目だった(上の写真は2日目の開演前の様子)。個人的に、しめっぽいフォークなどは必ずしも好みではないのだが、実際に体験してみて、さだまさしコンサートは本当に一度は観るべきものだなと実感した。話には聞いていたが、音楽に加え、トークが凄い。トークは完全に伝統話芸の領域である。

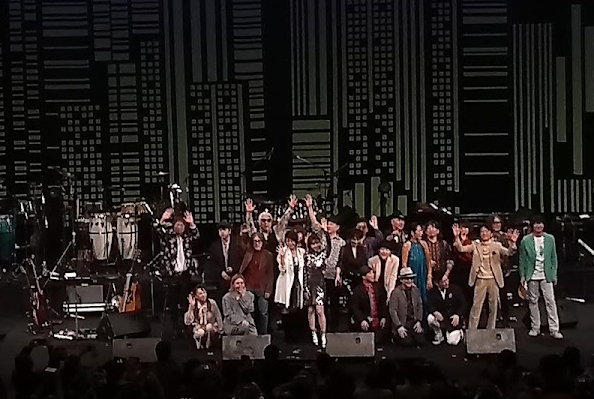

これは道外でのイベントだったが、2月に神奈川県民であった「シティポップスタジオLIVE」も楽しかった。これは、色んなアーティストが集合してそれぞれ1~2曲ずつ披露するものであり、「生きているうちに一度は観ておく」という目的を効率的に達成する上で都合が良い(笑)。上の写真は、終演後に出演者がステージ上で記念撮影に応じてくれたもの。別の方がセットリストを整理してくれたので、忘れないようにコピーしておく。

真夜中のドア(小比類巻かほる)

もう一つ、芋づる式イベントとして、これはまだ先だけど、こんなチケットも買ってしまった。コッキーポップって、懐かしすぎて、脱力する(笑)。

このほか、渡辺香津美トリオwith吉田美奈子、尾崎亜美の札幌公演チケットを確保済み。このモード、しばらく続きそう。

(2024年2月28日)

前にも書いたと思うが、個人的に「何とか周年」にはこだわるタイプである。情報発信を生業としている職業柄、どうしてもそうなる。

我々の業界では、目下のところ、「ロシアによるウクライナへの全面的な軍事侵攻開始から2年」をもうすぐ迎えることから、そのタイミングを捉えた様々な企画が進行しており、私もそのいくつかに関わっている。

ただ、考えてみれば、この2月は、2014年のウクライナ政変、一般的に言うところのユーロマイダン革命、本人たちが言うところの尊厳革命から、10年の節目である。ロシアによる一方的なクリミア併合からも丸10年である。侵攻2年に気を取られがちで、個人的にも余力はないが、本来であれば2014年をもっとじっくりと再検証することが必要なのだろう。

ユーロマイダン革命当時のことを思い返すと、私は2013年11月にウクライナでの現地調査を試みた後、当時編集長を務めていた『ロシアNIS調査月報』の2014年1月号(発行は2013年12月20日)で、「ウクライナの選択とビジネスの可能性」と題する特集を組んだ。同号の編集後記で、私は以下のように綴っている。

ウクライナの特集は、2008年3月号、2011年3月号(その時は西NIS全体をカバー)に続いて、今回が3回目、約3年振りとなります。当然のことながら、EUの東方パートナーシップ・サミットをにらんだ企画でしたが、ヤヌコーヴィチ政権が突然、連合協定調印棚上げの方針を示し、ウクライナ情勢が大混乱に陥ってしまったのは、正直誤算でした。こうなってしまうと、小誌の体制では受け止めきれません。そこで、過度に時事ネタに走らず、経済・ビジネスを中心にベーシックな情報をお伝えする方向に軌道修正しました。

それで確か、特集号を出した後、「ウクライナについての情報発信を一過性のもので終わらせてはならず、これからはよりこまめに情報を出していこう」というようなことを考えたんだったかな。『ロシアNIS調査月報』の2014年2月号から、「ウクライナ情報交差点」という連載コーナーを常設し、基本的に私は同コーナーで毎号ウクライナについての記事を書き続けてきたのである。2022年に北大に移り『ロシアNIS調査月報』の編集から外れても、「ウクライナ情報交差点」の記事の寄稿は続けてきた。そして、このほど2024年2月号が発行され、「考えてみれば、ウクライナの連載を始めてから、もう10年が経ったんだな」と気付き、しみじみと感慨にふけったというわけである。今回のエッセイのタイトル「マイ・ウクライナ10周年」は、そういう意味である。

連載第1回の画像は上掲のとおりで、私は連載開始の口上を以下のように述べている。

月報の前号ではウクライナの特集をお届けしたが、ウクライナのような重要国は3年に一度特集で取り上げればいいというものではあるまい。そこで、同国に関してなるべくこまめに情報を発信していくべく、「ウクライナ情報交差点」という新コーナーを開設することにした。

上で「基本的に毎号」と述べたのは、「ウクライナ情報交差点」は連載記事なのでせいぜい2~4ページであることが多いのに対し、ウクライナに関しもっと本格的な10ページ以上のレポートを書くことが時々あり、そうした号では「ウクライナ情報交差点」を休んだりしたからである。とにかくウクライナについての記事を何らかの形で毎号載せることが眼目だったので。

「ウクライナ情報交差点」は、2014年2月号の「2013年のウクライナ経済を回顧する」から、2024年2月号の「ウクライナ経済はどこまで耐えられるか」までで、計103回を数えたようだ。もちろん、これからも続けるつもりである。私の人生の重要な1ページになった(実際には累計数百ページだが)。

(2024年1月28日)