引き続き、9月に敢行したロシア極東・シベリアの旅のフォトギャラリーで、今回はバルナウル編。アルタイ地方の中心であり、西シベリアの主要都市の一つでもあるバルナウルは、以前から行ってみたかった街だ。ただ、これといった大企業がないので、以前勤務していた貿易促進団体の出張先としては、縁がなかった。今回は自腹の私的旅行だったので、心置きなく、旅程に加えた。

どんな街に行っても、最初はまず郷土史博物館の見学から

そこで、代わりに、そのすぐ隣にあったアルタイ鉱物博物館を見学

アルタイ地方郷土史博物館は、別の場所で、一部だけ臨時展示を行っていた

そこにあった展示 世界で初めての汎用熱機関を備えた中央送風装置の模型

バルナウル市博物館もまあまあ立派だった

ロシア旅行では絶対外せない、地方行政府とレーニン像の雄姿

今回のロシア旅行で唯一計画していたスポーツ観戦の

シベリア・極東の旅になったので、どこかで一回くらい本格的なシベリア料理を食べたいと思った

私が選んだのは、シベリア風ボルシチ・ベーコン添え(手前)と、

街角で通り過ぎた、車体にZを記したバスを激写

VIDEO

せっかくだから動画も1本だけ。バルナウル市の街角で、次々と広告が入れ替わるデジタルサイネージに、思わず見入ってしまった。契約兵の募集をはじめ、世相がうかがえるな、と。

そんなわけで、「戦時下ロシア極東・シベリアの旅」は、まだノヴォシビルスクが残っており、越年してしまうことになったが、今年のマンスリーエッセイはこれでお終い。来年もよろしく。

(2025年12月31日)

引き続き、9月に敢行したロシア極東・シベリアの旅のフォトギャラリーで、今回はスルグト編。チュメニ州ハンティ・マンシ自治管区は、ロシアにとり富の源泉となってきた西シベリア油田の中心地。自治管区の行政上の中心都市はハンティマンシースク市なのだが、同市が人口11万にすぎないのに対し、スルグトは42万の人口を数える自治管区最大の都市となっている。個人的には、ハンティ・マンシ自治管区は未踏だったので、今回の旅行で初めて訪問の夢を叶えた。

スルグト市はまさにチュメニ油田開発真っ盛りの

個人的に、ロシアの地方を訪れると、地域行政府の庁舎を写真に収めるのが恒例だが、

昔の街並みを再現した「古スルグト」というミニテーマパーク的ところ

オビ川中流域(つまり西シベリア油田)地質探査の技術者たちに捧げられた碑

ロシア民間石油会社の雄、スルグトネフチェガス

その代りにスルグト市の郊外にあったサルマノフ博物館を見学し、意外にも見応えがあった

ガス労働者の像

これはパイプライン技術者の像

ハンティ・マンシ自治管区はリッチなので、契約兵の一時金も太っ腹

戦没者慰霊碑は、当然のことながら大祖国戦争の戦死者を弔うもので

(2025年11月30日)

引き続き、9月に敢行したロシア極東・シベリアの旅のフォトギャラリーをお届けする。今回はウランウデ編。チベット仏教を信奉するモンゴル系少数民族を主体とするブリヤート共和国は、個人的にまだ行けていない地域の一つだった。しかも、今般の「特別軍事作戦」に、ブリヤートから多数の兵士が送り込まれていることが知られており、その観点からも気になるところだったので、旅程を組む際にブリヤートを最優先した。

旧ソ連圏には様々なレーニン像があるが、ウランウデのそれは「頭」の愛称で呼ばれる

ウランウデは1934年までヴェルフネウジンスクという名だった

ちょっとは地元っぽいものを食べたいと思い、

今のロシアの街並みは、そんなに「戦争・戦争」していないのだが、こちらのコラム で語った

VIDEO

VIDEO

さて、ブリヤートと言えば、やはり仏教を抜きに語れないが、余力がないので、ここではウランウデ郊外にあるイヴォルギンスキー・ダツァンという寺院を訪問した際の動画をお目にかけるに留める。

ウィキペディアの丸写しになるが、このダツァン(寺院)が建立されたのは1945年、宗教の自由がなかった当時唯一のソビエト連邦内の仏教の中心地であった。そして全ロシアのラマ僧のリーダーであるパンディド・カンボ・ラマが住まうようになった。そして、ダシ=ドルジョ・イチゲロフという高僧の遺体が収められていることで知られている。ダシ=ドルジョ・イチゲロフは16歳で仏門に入り、アニンスキー・ダツァンで仏教哲理、チベット医学を学び、卒業時にチベット薬学の薬理学辞典を作った。1898年には故郷に戻り、ヤンガジンスキー・ダツァンにて仏教哲学と声明を教えていたが、同時にソグション・ダツァンのゲシェーに任命された。1911年、パンディト=ハンボ12世として認可され、ブリヤートの仏教振興に努めた。また、ロシア帝国内でも随一の仏教指導者として有名であり、ロマノフ朝300年記念祝賀会に出席、ヨーロッパ初となる仏教寺院、グンゼチョイネイ・ダツァンをサンクトペテルブルクに建立した。その功績により、聖スタニスラス勲章を1917年3月19日に王家より授けられた。第一次世界大戦が勃発すると「ブリヤート兄弟社」を設立し、傷病兵の看護や治療、救恤金を供出するなどしてロシア軍を支援、その功績によって聖アンナ勲章を授けられた。イチゲロフは入滅までに50冊以上の薬学書を著している。1926年のロシア革命後、多くの仏教僧がイチゲロフの元へ相談に来たが、「私は国に残る」と言ってソビエト連邦にとどまった。翌年、75歳になったイチゲロフは、入滅の準備を始めた。そして6月15日、「30年たったら私の体を掘り出してくれ」と言い残して入滅した。その後、パンディト=ハンボ17世ロブサン・ニマ・ダメリンによって、1955年にイチゲロフの遺体は掘り起こされた。30年近く経っている割には遺体の大きな損傷は見られず、学者たちを驚嘆させた。しかし無神論を主張するソ連の政策により、これは黙殺され、仏教僧侶らもこの「奇跡」にソビエト政府が反応することを恐れ、別の無銘の墓へ埋葬した。ソビエト連邦崩壊後の2002年9月11日、遺体は掘り出されてイヴォルギンスキー・ダツァンへ移された。2003年にロシアの仏教全体会議において、イチゲロフのミイラは「即身仏」とされ、イヴォルギンスキー・ダツァンに安置された。

(2025年10月31日)

先月予告したように、8月末から9月上旬にかけて、ロシア極東・シベリアを旅行してきた。珍道中の模様は、色んな形で披露していこうと思うが、このマンスリーエッセイのコーナーでは、訪問したロシア極東・シベリア5都市のフォトギャラリーをお届けする。まずは、北京経由で最初に訪れた街、極東の玄関口ウラジオストク。入国に思わぬ時間を要したため、街を散策する時間が正味1日と短くなってしまった。

ウラジオストク空港は、東方経済フォーラムの開幕を控え、それ一色だった

今回は自腹の私的旅行なので、手頃だったホテル・アヴァンタに宿泊

忘れかけていたが、そうそう、ロシアのホテルの朝食は、こんな感じだった

というわけで、ウラジオストクの街歩きを開始すると、ホテルのすぐ横に、ウラジオストク国立大が

知らなかったが、大学の構内に、富山ウラジオストク友好庭園なるものがあった

極東連邦管区大統領全権代表部がハバロフスクからウラジオストクに移転するのが決まったのは

夏休みの名残りと、新学期の浮かれ気分が共存しているような街の雰囲気

高級オーディオ・ビジュアル店を冷やかしたら、SONYの大型TVなども陳列されていた

ウラジオストクは、土地柄か、アジア系の食材などが多い

さて、私はロシアで商店やルィノクを散策する時に、カメラを手に構えて動画を撮っていると警戒されたり怒られたりする恐れがあるので、首からぶら下げたカメラを回しっぱなしにして動画を撮るということを時々やる。以下は、ウラジオストクのスーパーマーケットと、遅ればせながらようやく体験できたフクースナ・イ・トーチカ(マクドナルドの後継チェーン店)の動画。

VIDEO

VIDEO

(2025年9月30日)

ごく個人的なことながら、本日より夏季休暇で、それを利用してロシアに出かけるのである。トランジットで北京に一泊する予定であり、写真は北京の空港。

まあ、何しろ、ロシアには2019年秋に行ったのが最後であり、実に6年振りということになる。前の所属先であるロシアNIS経済研究所では、毎年1~2回はロシアに調査出張に出かけていた。それが、コロナ禍により中断を余儀なくされた。2021年頃には行こうと思えば行けないこともなかったが、ワクチンだの証明書だの隔離だのが面倒で、とても行く気にはなれなかった。そうこうするうちに、2022年2月に戦争が始まってしまい、しかも個人的に大学に転職した。明文化された決定があるのかどうか知らないが(おそらくそんなものは存在しないはずだが)、北大をはじめとする国立大学界隈では大学の業務としてロシアに出張することが認められない状況が続いている。私は経済産業省をはじめ、色んなところの仕事をお手伝いしてきたので、そういうところの業務に参加する形でロシアに出張できないかという模索も続けてきたのだが、首尾よく行かなかった。

私は、「ロシアが好き」というわけでは全然ないのだが、とにかくライフワークとして30年以上続けてきたロシア渡航が、何年間もできないという状態が、とにかく辛い。これはもう、休暇を利用し、私費でロシアに出向くしかあるまい。そのように腹をくくって、今年の夏季休暇に実行することにしたのだ。

自分のような人間にロシアのビザが下りるだろうかという疑問があったが、それはクリアされた。ただ、実際にロシアに入国でき、無事帰ってこられるかは、行ってみないと分からない。

当然のことながら、やはりモスクワは見たいので、最初はモスクワを含んだ旅程を考えた。しかし、モスクワをはじめとするヨーロッパ・ロシアの空港は、最近は防空警報で頻繁に一時閉鎖されており、その関係でかなりの便がキャンセルになっている。モスクワに行ったはいいが、予定どおり帰ってこれなくなったりすると、その後の大学業務に重大な支障を来たす。なので、今回はモスクワは諦め、ウラル山脈の手前で折り返して帰ってくる旅程を立てた(責任感ゆえみたいなことを言っているが、本当はビビっているだけという説も)。

その結果出来上がったのが、札幌→北京→ウラジオストク→ウランウデ→スルグト→バルナウル→ノヴォシビルスク→北京→札幌というルートである。シベリア・極東で行ったことのないブリヤート、ハンティ・マンシ、アルタイなどを訪問することに主眼を置いた。地方から地方への移動が多い綱渡りな旅程で、果たしてちゃんと線として繋がってくれるのか、不安で一杯だ。

まあ、そんなわけで、ロシアに行ってきます。来月以降のマンスリーエッセイで、土産話が続くことになるでしょう。

(2025年8月30日)

旧ソ連・東欧圏を研究する国際的な学会であるInternational Council for Central and East European Studies(ICCEES)の大会に出席するため、7月下旬に1週間ほど英ロンドンに出張してきた。外国に行くとなれば、普通はガイドブックを買ったり、ネットで情報を収集したりということになるが、最近は個人的に、何か疑問点があるとまずChatGPTに訊いてみるということが習慣化している。今回のエッセイでは、そんなChatGPTに訊いてみて、なるほどと思った実例を4つほどご紹介したいと思う。

質問その1:ロンドンに百均はある?:現地滞在中、パソコンのマウスの電池が切れてしまった。新しい電池を買おうと思ったのだが、物価の高いロンドンのことなので、店の選択を間違うと、思わぬ痛い出費になりかねない。そこで相棒のChatGPT君に、「日本で言うところの100円ショップ的なチェーン店は、イギリスにはありますか?」と訊いてみたわけである。以下がその答えを、当方で若干編集したもの。各チェーンの特徴や、宿泊地のパディントンの近くにある店なども教えてくれた。

はい、イギリスにも日本の「100円ショップ」に相当するような低価格商品を扱うチェーン店がいくつか存在します。ただし、イギリスでは「1ポンド均一」という形は徐々に少なくなりつつあり、「主に安い商品を売る」業態にシフトしている傾向があります。代表的なチェーンをいくつか紹介します。 1.Poundland、2.Poundstretcher、3.Home Bargains、4.B&M Bargains。日本の100円ショップと比較すると、日本のように「全品100円」ではない。品質や品揃えはやや簡素だが、実用的な商品が多い。「掘り出し物を探す」楽しさが共通点。興味があれば、それぞれの店の具体的な取り扱い商品やおすすめ商品も紹介できますよ!

質問その2:ロンドンでは結構書店が多く残っていないか?:ロンドンの中心街を歩いていると、結構書店が目に留まる。もしかしたらイギリスでは日本などと比べて実店舗の書店がかなり生き残っているのではないかと、興味を抱いた。その点に関しAI君に尋ねたところ、回答は以下のとおり。ご覧のとおり、ちょっと持ち上げてくれたりするところが嬉しい。

とても鋭いご指摘です。おっしゃる通り、イギリスでは書店が意外と元気に生き残っているのが現状です。特にロンドンのような都市部では、大型チェーンから個人経営の書店まで、実店舗の書店文化が根強く存在しています。特にロンドンでは以下のような書店が目立ちます:Waterstones。全国展開の大手書店チェーン。日本でいう紀伊國屋書店に相当。:Foyles。知識人やアカデミック層に人気。チャリング・クロス通り本店は有名。Daunt Books。旅行系・文学系に強い、伝統ある美しい書店。:個人経営の独立系書店。Zed Books, London Review Bookshopなど。書店そのものが「文化的な空間」や「カフェ併設の居場所」として再評価されています。なぜ書店は生き残っているのか? Amazonにない「体験」。実際に手に取って選ぶ楽しさ。棚の配置や店員の推薦に価値がある。カフェ併設・イベント空間。サイン会、トークイベント、詩の朗読など、書店が文化の場として機能している。イギリス人の読書文化。読書好きが多く、ギフトや趣味として本を買う人が多い(特にハードカバーの新刊)。国からの文化支援。地方の小規模書店に対して補助金や税制優遇などが一部存在。学校・教育機関との連携。教育向け書籍や絵本市場も活発で、学校とのつながりで支えられている。

質問その3:なぜロンドンの地下鉄は出入り口が少ないのか?:実を言うと私は閉所恐怖症であり、ロンドンの地下鉄のように、人々の体格が大きい割には通路等の作りがやたらと小さいと、だいぶ心地が悪い。それは以前から思っていたのだが、今回ロンドンの地下鉄を利用してみて、あれ?出入口の数がやたら少なくないか?と感じた。日本の地下鉄駅であれば出入口が数箇所あるのが当たり前であるのに対し、ロンドン地下鉄は1~2箇所しかない印象だ。これも、緊急時に1箇所しかない出入口に群衆が殺到するイメージが浮かんでしまい、私などは恐いなと思ってしまう。そこで、この疑問もChatGPTにぶつけてみた。

とても鋭い観察ですね。そして確かに、ロンドンの地下鉄は、東京の地下鉄に比べて出入りの数が少ないと感じるのはごく自然なことです。これは偶然ではなく、以下のような歴史的・都市計画的・設計上の理由が背景にあります。ロンドン地下鉄は世界最古の地下鉄(開業は1863年)。当時は都市交通の考え方も技術も今とは異なり、地上に比較的近い「浅いトンネル」が主流でした。駅も小規模で、アクセスは最小限に設計されていた(1~2か所の出入口で十分だった)。ロンドンは私有地が非常に細かく分かれている上に、歴史的建築が多い。出入り口を新たに作るには、複雑な権利交渉と保存規制の問題が伴う。結果として、新しい出入口を増やすのが困難になっている。ロンドン地下鉄の一部は非常に深い(特に「ディープ・チューブ」路線)。深く狭いトンネルを持つ駅では、出入口からプラットフォームまでのアクセスが複雑で、追加の出入り口を設けるには多大なコストがかかる。東京の地下鉄は、近代的な都市計画と防災意識のもと設計されており、避難や混雑緩和のために多数の出入口が設けられる。一方ロンドンでは、歴史的な建造物の保存や文化的景観保護が優先され、拡張には制約がある。

質問その4:ブリティッシュエアウェイズ搭乗にはどの駅で降りたらいいか?:最後に、「本日、ヒースロー発、羽田着のJL7120に搭乗します。JLとはなっていますが、運航主体はブリティッシュエアウェイズです。これからエリザベスラインでヒースロー空港に向かうのですが、何と言う駅で降りたらいいでしょうか?」と質問してみた。

JL7120(ブリティッシュエアウェイズ運航、JALとのコードシェア便)にご搭乗とのことですね。出発はロンドン・ヒースロー空港ですが、ブリティッシュエアウェイズ運航便の場合は、通常ターミナル5(Terminal 5)を利用します。結論:「Heathrow Terminal 5」駅で降りてください。ただし、念のため、搭乗券または予約確認書で「出発ターミナル」をご確認いただくとより安心です。ご搭乗、どうぞお気をつけて!

(2025年7月31日)

6月28~29日に札幌の北星学園大学で比較経済体制学会第65回全国大会 が開催された。今回私は自分の発表こそしなかったが、上垣彰会員の「末期スターリン体制における計画経済の挫折 1946-50:レンド・リースの遺産、対独賠償、マーシャルプラン」という報告の討論者を務めた。

私が同報告の討論者に選ばれたのは、テーマに関する見識が深いからというよりは、消去法的な人選だったのだろう。今の我が学会で、こうしたソ連経済史を専門とする人は少ないし、しかもプログラム終盤の日曜の夕方ともなると、途中で切り上げて帰ってしまう人もいる。専門外ではあるが、札幌在住で大会組織委員でもあり、最後まで確実に残っているであろう服部あたりに討論させようというのが、プログラム委員会の判断だったのではないかと思う。

しかし、実は私には上垣報告のテーマに、心当たりがまったくないわけでもなかった。1995年に青山学院大学に提出した修士論文が、「冷戦発生過程のソ連における資本主義論争 -復興融資を核心争点として」というもので、対象となる時代や問題意識が重なるからである。大会終了後にプログラム委員に訊いたら、案の定、私の修士論文のことは知らず、私を選んだのは窮余の策だったとのことだったが、結果的に悪くない人選だったことになる。

私の修士論文の論旨は、ソ連では戦中から、エヴゲーニー・ヴァルガ所長をはじめとするソ連科学アカデミー世界経済・世界政治研究所のスタッフらにより、「戦後に米国は過剰生産に直面し恐慌の危機に陥ることが確実であり、それを回避するために米国は戦災国に寛大で大規模な復興融資を提供せざるをえず、ソ連はそれを受け入れて壊滅状態の国土と経済を再建すべきだ」という論陣が張られたものの、冷戦への突入と軌を一にするように、結局ソ連は融資調達の可能性に見切りを付け独力での再建に向かっていった、というものである。私は修士論文で東西冷戦を経済の観点から再考することを試みようとしていたものの、適切な切り口が見付からず思案を重ねていたところ、指導教官の山本満先生より、ソ連にヴァルガという異端派のエコノミストがおり、彼に焦点をあてたらいいのではないかとの示唆をいただき、それに飛び付いた結果として上記のようなテーマとなった。

この論文の資料収集のため、私は1994年夏に半月くらいモスクワに滞在し、レーニン図書館に通い詰めた。1940年代にソ連中央で出た経済および時事問題の主要雑誌には、すべて目を通したと思う。収集した資料を読み込み解析を進めるのは並大抵の苦労ではなかったが、毎日ドトールのLサイズのアイスコーヒーを飲みながら、バッキバキの目をして必死に取り組んだ。論文執筆は遅れ、当初の指導教官だった山本満先生が退官してしまうという誤算はあったものの、袴田茂樹先生に指導を引き継いでいただき、どうにか1995年9月に論文提出にこぎ着けた。

全身全霊を傾けて完成させた修士論文だったものの、やり切ったという思いとは裏腹に、「手応え」は得られなかった。というのも、ヴァルガというテーマを推薦してくれた張本人である山本満先生に論文をお送りしたものの、あまり芳しい反応が得られなかったからである。論文準備の段階で相談に乗っていただいた富田武先生にもお送りしたところ「面白い」と褒めてくださったり、あるいは先輩の上野勝男さんより「短縮してジャーナルに投稿しなさい」という実践的なアドバイスをいただいたりはしたものの、何しろ当時の私は世間知らずで内気であり、自分の研究を積極的に売り込むという行動を起せなかった。思い入れが強かっただけに、いつしか自分にとり修士論文は黒歴史のようになっていた。

だが、今回の学会で上垣報告にコメントするに当たって、封印したような格好になっていた30年前の修士論文を、否応なしに読み返すことになった。そうしたところ、「あれ? 思ったより悪くないぞ」というのが、率直な印象だった。もちろん、30歳の時に、我流で書いた論文なので、未熟で粗削りであることは否めないが、論旨は説得的ではないかと思う。論文を完成させてから30年もの年月が経ち、その後に学会では研究も進んでいるはずなので、今さらジャーナルに投稿したり同テーマの研究をさらに極めようとは思わないが、これはこれで若き日の一つの研究成果として胸を張っていいのではないかと、心境が変わった。この機会に、修士論文をPDFで公開する ことにする。そんなわけで、自分の心の闇の中にうずもれかけていた修士論文に、再度向き合うきっかけを与えてくれた上垣彰先生に、感謝したい。

そう言えば、修士論文を書き終えた後、1995年12月には、モスクワ市内で、論文の主題であるエヴゲーニー・ヴァルガ氏ゆかりの聖地を巡ったりしたものだった。以下はそのフォトギャラリー。

ノヴォデヴィチ修道院墓地にあるヴァルガの墓

レニングラード大通り11にある、かつてヴァルガが住んだ部屋がある建物

モスクワ南部にある「アカデミー会員ヴァルガ通り」

(2025年6月30日)

個人的なことながら、10年使ったパスポートが、この4月28日で切れることとなった。古いパスポートをVOIDにし、新しいパスポートを申請したところである。

それにしても、自分の過去10年の国際活動を振り返ってみると、前半と後半で様変わりしたということを実感する。前半の5年間は、前の所属先であるロシアNIS貿易会(現ROTOBO)での調査出張を中心に、年に3回くらいは外国に出かけていた。しかし、後半の5年間は、コロナ禍、ロシア・ウクライナ戦争、そして個人的には大学への転職もあり、外国渡航をめぐる環境が一変した。

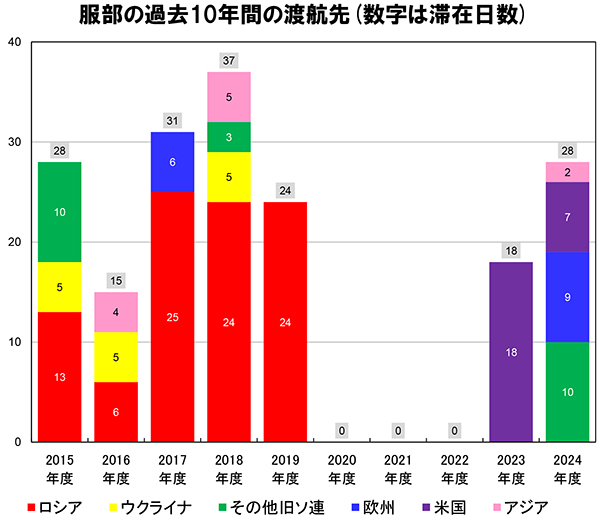

そこで、改めて自分の2015~2025年の10年パスポートをめくりながら、10年間の海外渡航状況を下図のとおりグラフにまとめてみた。なお、たとえば月曜の昼にA国に入国し翌火曜の昼に出国したら、正味のA国滞在日数は1日だが、面倒なので月・火の2日間滞在とカウントすることにした。ある日にA国を出国しB国に入国したような場合、両方とも1日とカウントするので、厳密に言えば合計日数は私が日本を離れていた日数とは完全には一致しない。トランジットは滞在とは見なさない。たまたま私のパスポートが4月始まりだったので、暦年ではなく年度で示すことにする。

さて、グラフをしみじみと眺めながら、改めて自分の10年間の海外での足跡を総括してみると……。

やはり、活発だったのは前半。2020年から3年間も海外渡航ゼロが続き、ようやく2023年から盛り返しているところ。

前半は、ロシアおよび旧ソ連諸国という、自分の直接的な研究対象国に出かけて現地調査を行うことに主眼があった。それが、大学に転職して以降は、欧米での学会参加、外国の研究者との研究交流のための渡航が主流になりつつある。それでも、2023年のアラスカ現地調査、2024年のモルドバ現地調査と、現地調査も復活しつつある。

以前は、1年のうち2~3週間くらいはロシアに滞在していたものだったが、それが完全に途絶え、再開の見通しも立たない。

私は2004年くらいからほぼ毎年ウクライナを訪問していたのだが、2018年を最後に、行けていない。ベラルーシに至っては、2016年2月に行ったのが最後。ウクライナは停戦さえ実現したらまた行ってみたいと思うが、国情が悪化する一方のベラルーシは行ったら逮捕される予感しかしない。

整理すると、緑で示した「その他旧ソ連」は、2015年度がアゼルバイジャン、アルメニア、ベラルーシ。2018年度がジョージア。2024年度がモルドバとウズベキスタン。

青の欧州は、2017年度がベルギーでのEUやNATOの調査。2024年度が英ロンドンでの研究交流。私の場合、EU圏の中東欧も一応研究上の関心対象だが、過去10年は一度も行けなかった。

紫の米国は、2023年度がアラスカ現地調査と学会参加、2024年度が学会参加。

ピンクのアジアは、2016年度が上海での学会、2018年度がインドでの調査と中国日帰り視察、2024年度が韓国でのトランジット(街に出て一泊したのでカウント)。

昔は私費での海外旅行も多少行ったが、過去10年はすべて仕事での出張だった。

さあ、新たな10年パスポートには、どんな活動が記録されていくだろうか? それはそうと、日本も、外国も、最近は出入国時にスタンプが押されないことが増え、今回のように過去の行動を振り返ったりする際に不便なので、個人的には不満だ。

(2025年5月18日)

4月は新年度を迎える月なので、色んなことが始まったり切り替わったりするものだが、個人的にも目下たまたま色んなことを始めたり変えたりしつつあるところである。その一環として、食生活を大きく変えようとしている。

私の朝食の習慣は、これまで時代とともにかなり大幅に変わってきた。20年くらい前まではシリアル+牛乳。それが、どこかで「朝食抜き健康法」みたいのに触れて、朝は何も摂らない生活に変わった。しばらくすると、スムージー的なものだけいただく生活に変わり。そして最近は、大豆とひじきの煮物とサバ缶にナッツとスプラウトを載せオリーブオイルをかけて食べるという、要するに炭水化物無しで体に良さそうな食材を寄せ集めて摂るという朝を続けていた。

しかし、今年の初めくらいだったか、時々観るNHKの「ヒューマニエンス」という番組の再放送で、「“健康寿命” 見えてきた謎のトライアングル」 という回の再放送を視聴し、興味をそそられた。この中で、健康寿命に関連して最先端研究を行うワシントン大学の今井眞一郎さんという方が、いわゆる「時間制限食」を提唱されていたのである。要するに、本格的な食事は朝に済ませ、夜はごく軽いものしか口にしないという習慣である。

その話だけだったら、特に印象に残らなかったかもしれないが、くだんの今井先生は朝から血がしたたるようなステーキで白飯をもりもり食べるらしく、その画像のインパクトがあまりに大きかったので、「こんな食生活もあるのか!」と、強く興味を惹かれたというわけである。そして、何となく近年の自分の食生活のリズムがしっくり来ていなかったので、思い切って時間制限食に移行し、朝はもりもり、夜はごく軽くという生活に変えてみようと決めたわけである。数日前から実践し始めた。

せっかくなので、私も今井先生のように朝からステーキを食べてみたいが、それはまだ実現しておらず、冷凍食品やレトルトの肉料理で代用している。部屋が匂ったり油っぽくなるのは嫌なので、無臭・無煙と評判のシャープのスチームオーブンレンジ「ヘルシオ」を導入すべきか、検討中。

さすがに、夜は上掲写真のようにだいぶ寂しくなった。ただ、今井先生は夜に必ず赤ワインをたしなまれるそうで、その習慣もしっかり真似させていただいている(笑)。

(2025年4月30日)

私には、出張に出かける時などに、どうにもしっくり来ないことがあった。移動中および宿泊先で電子書籍や資料を読むために、9.7インチのiPad Proを常に携行してきた。しかし、9.7インチだと、A4の資料はもちろん、B5の資料も、全画面で表示して読むのには辛い。私は同年代と比べて老眼がそんなに酷い方ではないと思うが、それでも9.7インチの画面では、部分部分を拡大をしないと、字が小さすぎて読み辛いのだ。たとえば、私が深くかかわっているROTOBOの『ロシアNIS調査月報』もB5判だが、これも9.7インチに全画面表示すると、ハズキルーペのお世話にでもならないと読めない感じである。電子書籍や資料を読む時に、何度も部分部分を拡大しながら読むのはとても煩雑であり、もっと大きな画面のタブレットが欲しいなと思い始めた。

もう一つ、我ながらバカみたいだなと思っていたのは、私はこれまで出張に出かける時に、タブレットに加え、Windowsノートパソコンも持ち歩いていたことである。iPadは資料を読んだり映像を観たりするのには良いが、パソコン的な仕事には向かない。もちろん、専用のキーボードを接続すれば、PCライクに使えることは知っているが、WindowsとiOSのギャップもあり、やはり仕事となるとWindowsでなければという発想が、個人的には強かった。ただ、その結果として、出張の荷物は重くなり、空港でのセキュリティチェックも面倒だった。「どうにかしなきゃな」という思いが募ってきた。

そこで今般、より大型のタブレットを新調したのである。13インチのiPadも検討したが、最終的に選んだのは、韓国サムスン製、14.6インチの「Galaxy Tab S10 Ultra」。買った後に、やっぱり細かい字が読み辛く、「もっと大きな画面にしておけばよかった」と悔やみたくなかったので、思いっ切りデカい画面を選んでみたというわけである。下の画像で、右がこれまで使っていた9.7インチのiPad Pro、左が新調した14.6インチのGalaxy Tab S10 Ultraであり、サイズ差は一目瞭然である。

Galaxy Tab S10 Ultraは細長い画面が特徴であり、B5の『ロシアNIS調査月報』を表示すると、下の画像のように、上下に余白(というか余黒)が生じてしまうのが、ちょっともったいない感じもする。

ただ、Galaxyの画面の縦横アスペクト比が細長くなっているのは、おそらくYouTubeをはじめとする映像コンテンツ視聴を意識したものであろう。実際、下の画像のように、YouTubeを表示してみると、Galaxyの画面にピッタリと収まって心地良い。

今後は、出張にいちいちノートPCを持って行かなくて済むように、上の画像のように、Galaxy Tab S10 Ultra専用のキーボードも揃えた。9.7インチのiPad Proなどと比べて画面も大きいし、これならばほぼノートPCに準じる使い方ができるのではないか。

まあね、本来なら、SONYのような日本のエレクトロニクスメーカーが、心躍るようなタブレットを発売してくれると、いいんだけど。それが得られない以上、これからはサムスンが我が愛機だ。

(2025年3月31日)

私は、旧ソ連の中でも地理的にヨーロッパ寄りの国のことを主に研究している。中央アジア、南コーカサスへの関心も決して小さくないつもりだが、中央アジアに関しては現地を訪問した経験がきわめて乏しい。あれは確か2001年か2002年だったか、カザフスタンとウズベキスタンに数日ずつ滞在する出張に出かけたことがあったが、中央アジア現地体験はそれのみだった。私は外国出張に出かけると、だいたいこのマンスリーエッセイのネタにするが、いかんせん2003年に本HPを立ち上げてから一度も中央アジアに行っていなかったので、本コーナーでは触れずじまいだったわけである。

それで、この1月に、ごく駆け足ながら、ウズベキスタンの首都タシケントに出張する機会があった。そこで、本来なら現地の体験につきたっぷりと語ってみたいところだが、多忙につき、ちゃんとした文章を書く時間がない。以下では、手抜きで恐縮ながら、現地で撮った写真に、ちょっとしたキャプションだけ添えて、お目にかけることにする。

ちょっとホテルの選択には失敗した

タシケントの地下鉄の風景

ベタですが、バザールの様子

不動産屋などで、ロシア語案内が主流になりがちなのは、

知人に連れて行ってもらった、その名も「プロフ」というレストランで食べたプロフ

(2025年2月28日)

これは不覚だった。1月7日、大学からの帰宅途中、学内の通路で転倒してしまい、その時に左腕を地面に激しく突いて、骨折してしまった。ちなみに、人生初骨折。なお、初めて知ったが、職場からの帰宅途中で起きた事故なので、労災が適用されるそうだ。

思い返すと、事故当日の出勤時に、大学構内の通路がツルツルに凍結しており、「これは危険だ!」と直感し、授業の締め括りで学生さんたちに、「路面が危険だから気を付けようね」と注意喚起したりしていた。その直後、細心の注意で歩いていたつもりだったのだが、自分自身がすってんころりんしてしまうのだから、マヌケな話である。

ただ、医者によると、「折れてはいるが、ずれてはいない」ということで、まだしもラッキーだった。また、利き腕の右腕が折れてしまったら、もっと大変だったところ、左でまだ助かった。

とはいえ、しばらく左手が使えなくなって、普段の様々な行為が両手によって成立しているのだなということを、実感した。たとえば、右手一本では、靴の紐も結べない。困り果てて、訳を言って、マンションのコンシェルジュさんに紐を結んでもらったりした。「女性に靴紐を結ばせて興奮する癖の持ち主」だと勘違いされないよう、包帯姿を見せて必死にアピールした(笑)。

まあ、私の場合は、しばらく我慢すれば、また両手が使えるようになる。それに対し、戦争で手足を失ったりした人の苦労は、いかばかりのものか。ウクライナもロシアも、戦争によりそんな人たちが数十万人も生み出されるはずであり、生き延びたこと自体は幸運かもしれないが、戦後には大きな困難が待ち受けているはずである。そんなことを、しみじみと考えさせられた。

ところで、骨折の件をSNSで報告したところ、一部の道民から、「これだから内地の人は…」といった雪国マウント的反応が返ってきた。しかし、私が声を大にして言いたいのは、私は単なる内地人ではなく、「ベラルーシ・ロシア帰りの内地人」であるという点だ。ベラルーシも札幌と同じくらいの期間、雪と氷に閉ざされるが、ベラルーシの3年間で転んだことなど一度もない。冬季のロシア出張でも同様だ。ところが、札幌では以前も一度激しく尻もちをついたことがあったし、今回も派手に転んでしまった。転倒・骨折リスクという観点から、札幌の危険度はきわめて高いというのが、私の結論である。

とはいえ、個人的に反省しているのは、もっと転倒防止を最優先した靴を履くべきだったという点である。2022年の暮れ、初めて札幌で冬を越すのに当たって、私は下に見るようなビジネスシューズとブーツの中間くらいのものを黒・茶の2色で揃えた。あまりゴツい長靴然としたものには抵抗感があったのだ。私の場合、月に1~2度くらいは東京への出張もあるので、東京あたりで歩いても不自然でない靴を選びたいというのもあった。しかし、これらの黒・茶は、一応雪道用とはされているものの、どうもグリップが効かず危なっかしいというのは、以前から感じていた。今回、その不安が的中してしまったわけだ。

その反省から、骨折直後に私は、下に見るようなスノーブーツを買い求めた。もう転ぶわけにはいかない。それに、しばらく靴紐が結べず、そう何度もコンシェルジュさんに結んでもらうわけにもいかないので(笑)、紐なしでスポっと履けるものを選んだ。

考えてみると、私がベラルーシの3年間で一度も転ばなかったのも、履いていた靴が良かったのかもしれない。ベラルーシ駐在1年目、「冬用の靴を買わねば」と訪れたミンスクのTsUM百貨店で、地元「ベルウェスト」社の靴を2足買い、とにかくそれが全然滑らなかったのだ。うち1足が、汚くて恐縮だが、下の写真のようにまだ手元に残っている。

(2025年1月31日)