私にとって2022年は、研究の面ではロシアとウクライナが戦争に突入し、私生活の面では転職・転居があったという、激動の年だった。しかも、北大への転職話が舞い込んだのは2月後半だったので、私の中でロシア・ウクライナ情勢と転職・転居が同時並行的に進行することとなり、慌ただしく、なおかつ奇妙な一年だった。

年末なので、色んなメディアで一年の振り返りという企画が盛りだくさんである。今回のエッセイで私は、今年ロシア・ウクライナ戦争に関連して発せられ、特に印象に残った3つのフレーズを発表してみたいと思う。

その1:なぜこんな国と付き合おうと思ったのか、自分は

これは、ロシアのプーチン政権が2022年2月21日に自称ドネツク、ルガンスク人民共和国の国家承認を強行した直後に、朝日新聞論説委員の駒木明義さんがツイッターに書き込んだ言葉だった。

ロシア取材にキャリアを捧げてきたジャーナリストが、その国がついにさらけ出した醜い本性に愕然とし、まるで汚物を見るような眼差しを向ける。短い文章の中に、無念の思いがにじみ出ており、強く印象に残った次第だ。私自身、このつぶやきを目にして、取り返しのつかないことになった、世界は変わってしまったと実感した覚えがある。

その2:ロシア、勝てねえのかよ

確か3月後半か4月頃だったか、とあるテレビ番組で、軍事問題の専門家とご一緒する機会があった。その方は、当然のことながらロシアのウクライナ侵略に憤り、それを厳しく非難する論陣を張っておられた。しかし、ちょうどその頃、ロシアが思うように戦果を挙げられていないことが明白になりつつあり、番組の打ち合わせが終わった後、くだんの専門家がポツリと、「ロシア、勝てねえのかよ」と、吐き捨てるように口にしたのである。

その短い一言の中に私は、「ウクライナ侵攻はとんでもない暴挙だが、これだけの大それたことをした上に、勝てないとは何たる醜態か。ロシアよ、お前は軍事力しか能のない国ではなかったのか」といったニュアンスを感じ取った。むろん侵攻は糾弾するにしても、「ロシア=軍事大国」という神話が目の前で崩れていくのを目の当たりにするのは、専門家として複雑な思いがあったのではないかと推察する。

その3:ここのビールおいしいよ マジで酒が全部おいしい

これは4月の初めくらいだったか、ロシア兵が自国に残る恋人と交わした通話記録とされるものをウクライナ保安庁が発表し、その中でロシア兵がウクライナの商店から盗み出した酒の美味さを絶賛するというくだりがあり、ツイッターなどで話題になったものである。

残虐行為を行っている兵士が、恋人と交わした他愛のないやり取り。盗んだ酒を手当たり次第に飲んで、それを無邪気に故郷に伝える品の無さ。個人的には、ロシアのウクライナ侵攻を特徴付ける点の一つとして、雑さ、下品さがあると感じているが、「ここのビールおいしいよ マジで酒が全部おいしい」というセリフにそれが集約されているような気がして、忘れられないフレーズとなった。

「戦利品」を自宅に発送するロシア兵たち

以上、軍事侵攻の2022年に、私の印象に強く残った3つのフレーズでした。いずれも、構えた発言ではなく、思わずこぼれた一言なだけに、本音が滲み出ている感じがする。

最新の『文藝春秋』で、エマニュエル・トット、佐藤優、片山杜秀の3氏が、「ウクライナ戦争の真実 プーチンの論理と日米関係の矛盾」という対談を行っており、プーチン・ロシアのウクライナ侵攻の背景には家族・文化の類型という要因があるということで、3者の見解はだいたい一致している。だが、私自身は、今回取り上げた3つのフレーズの方が、よほど雄弁に今般の戦争の本質を物語っているように思える。プーチンの戦争を説明するのに、高尚な文明論などは馴染まない。同じ号に出ている、プーチン・ロシアの行動原理はヤクザの論理と同じという旨の小泉悠さんの指摘の方が、私にははるかに説得的に思える。

(2022年12月25日)

最近のマンスリーエッセイでお伝えしていたとおり、東京から札幌に転居し、2ヵ月近くが経った。おそらく、私が札幌を、静岡、東京、ミンスクに次ぐ第4の故郷として受け入れることは、ないだろう。むしろ、私にとっては北海道が、ロシア、ウクライナ、ベラルーシに次ぐ第4の研究対象地域になっていく予感がしている。日本人が日本の特定の都道府県を研究するというのもおかしな話だが、私にとって北海道はそれだけエキゾチックな存在であり、ロシア極東との類似性も感じ、また北海道とロシアのかかわりを考察する上でもまず北海道経済のことを学ばなければならない。これはもう、立派な地域研究の対象だと思うのだ。

標津川

ちょうど鮭が遡上する時期だったはずだけど、覗き込んでも、魚影は見当たらず

他方、私のこのホームページも、ブログも、「ロシア・ウクライナ・ベラルーシ探訪」と銘打っている。これは、なるべく現地を訪問し、地方などにも足を運んで、その土産話を披露することを、旨としているからである。ところが、2020年からコロナの渡航制限がかかり、その後は情勢が急変してしまい、ロシア・ウクライナ・ベラルーシを普通に行脚できる状況ではなくなってしまった。このマンスリーエッセイでも、旅行記を記すことが多かっただけに、もう3年現地出張ができていないことから、正直言うとネタ枯れだった。そうした中、私の地域研究の対象に北海道が加わったので、ロシア・ウクライナ・ベラルーシを訪問しづらい当面の間、その代わりに当エッセイでは北海道での見聞をお伝えすることが増えるかもしれない。

観光案内所の物産展示コーナー

そんな中、早速、北海道の小さな街に出向く機会が訪れた。11月16~17日に中標津で開催された「NoMaps釧路根室」の「ウクライナ侵攻・ロシア制裁による地域経済への影響」というセッションで、モデレーターを務めることになったのだ。私はこれまで道東には足を踏み入れたことがなかったので、非常に有難い機会をいただいた。これまでは札幌に加え、小樽・函館・登別という超メジャーな観光地しか行ったことがなかったが、北海道を研究対象に設定し、初めて自覚的に訪問する地方都市ということになる。

「北の海鮮まん」、食べたかったけど、残念、冷凍食品だった

さて、私は鉄オタというほどではないのだけれど、旅行は鉄道で行くのが好きである。ところが、北海道ではローカル線が続々と廃止されつつあり、車の運転ができない私にとっては、北海道探訪は苦戦が予想される。実は中標津には以前「標津線」という路線が走っていたのだけど、1989年、つまり平成元年に廃線になったということのようだ。中標津の街の中心部では、かつての鉄道を思い出させるものが、もう下に見る碑くらいしかなくなっている。そんなわけで、中標津に行くには、札幌から一日一往復している飛行機(ANA)ほぼ一択となっている。

「家族」とあるのは、そういうタイトルの映画のロケ地になったという意味

ところで、旧ソ連の地方都市に出かけた際に、感心するのは、どんな小さな街にも必ず郷土博物館が存在することである。これといった見所のない街でも、郷土博物館を見学すれば、一応はその街を知った気分になれる。「あれ、日本でも取り入れればいいのに」とずっと思っていたのだが、聞くところによると、北海道には結構、街ごとに郷土博物館があるようなのだ。実際、今回訪れた中標津では、中心からはやや離れていたが、中標津町郷土館というものがあったので、空き時間を見付けて見学してみた。

それから、旧ソ連の地方都市を訪れた際に、必ず私が見に行くのが、その街を代表する工場である。中標津では、雪印メグミルクの工場があったので、その様子だけ眺めてきた。同社の工場は、札幌市内を含め、北海道だけでも数箇所あるようだが、中標津工場はおそらく代表的な工場の一つなのだろう。残念ながらコロナ禍が続いているということで展示室は閉鎖中であり、売店で「中標津ゴーダチーズ」だけ買って帰ってきた。

欲を言えば、せっかく珍しい土地に行ったのだから、寺社仏閣の一つでも拝んでみたいというのが、人情であろう。実は、友人の小熊君から、中標津の郊外に「上武佐ハリストス正教会」という注目すべき正教会聖堂があるということを教えてもらった。ただ、残念ながら、中心部から歩くと2時間ほどかかり、バスもない様子だった。観光案内所で訊いてみても、「そんなとこ歩いたらクマが出ます」ということだったので、見学は断念した。

そんなこんなで、私にとって北海道探訪の第一歩となった中標津訪問につき、ごく簡単に報告した。実を言うと、札幌に住み始めるに当たって、最初は無邪気に、「北海道のすべての市町村を訪問してみたいな」などと考えていた。ところが、北海道には現時点で市町村が179もある(!)ということを知り、「車のない自分には無理じゃん」と、愕然とした次第である。

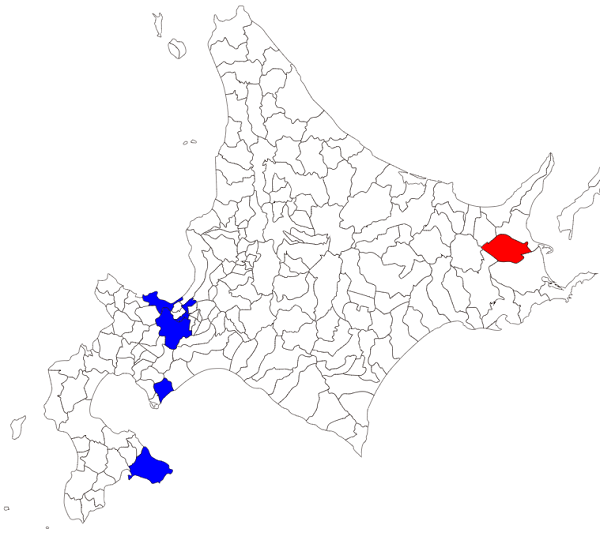

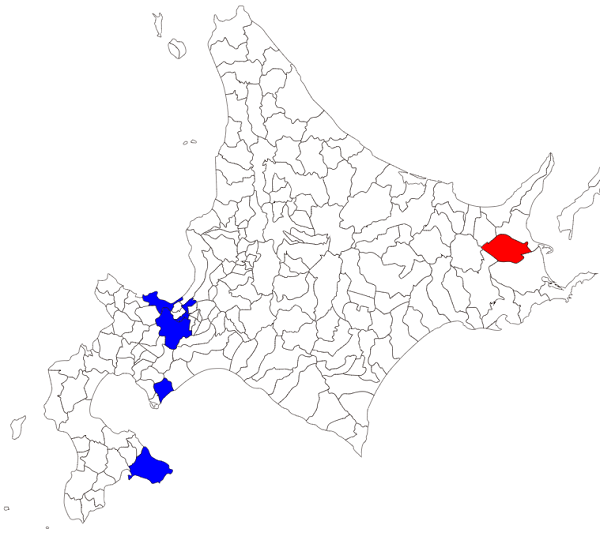

ともあれ、ネット上で見付けた北海道の白地図があったので、それを使って今後、自分がクリアした市町村を色付けしていこうかと思う。青が従来行ったことのあるところで、赤が今回訪問した中標津町である。札幌市は、区ごとに分かれているので、自分が出かけて何かしたことのある区だけ、訪問済み扱いにした。さあ、札幌を去るその日までに、いくつクリアできるか?

(2022年11月27日)

私事ながら、30年以上奉職した一般社団法人ロシアNIS貿易会を9月一杯で退職し、10月1日付で北海道大学スラブ・ユーラシア研究センターに教授として着任した。

私は、民間の貿易促進団体で働いてはいても、大学の世界にも常に片足を突っ込んだような状態で生きてきた。「いつかは大学に転身を」という夢はずっとあり、だからこそ働きながら博士号までとったりもした。しかし、だいぶ年齢も重ねてしまったし、このまま貿易会の研究所に骨を埋めるのだろうなと思いかけていたところだった。そんな自分に、まさかこんな光栄なお話があるとは、思ってもみなかった。自分が大学に転職して札幌で暮らし始めるなど、1年前には想像もしなかった。

私の持論に、「研究者とは、頭の良い人がなるのではなく、諦めの悪い人がなるものだ」というのがある(同業者の皆さん酷いこと言ってスミマセン)。私などはその典型で、エリートでもなんでもないけれど、とにかく諦め悪く粘っていたら、この歳になって北大スラ研という名門組織に迎え入れていただいたという感じである。

それにしても、改めて思うのは、私のキャリアは、自分で道を見つけ出してそれを歩んできたというよりも、常に周りの人がきっかけを与えてくれたお陰で良い選択ができたということである。私が自分自身で確固たる選択をしたのは、東京外国語大学でロシア語を学びソ連の研究をするという一つだけだったような気がする。

これは前も書いたと思うけど、世間知らずで視野の狭い私は、そのまま東京外語の大学院に進む気でいた。そんな折り、指導教官の新田実先生から、次のようなことを告げられた。社団法人ソ連東欧貿易会というところが、1989年4月に経済研究所を設立するということで、研究員を募集している。君は大学院進学を希望しているが、正直、外語の修士に行っても先は知れており、それよりはむしろ、給料をもらいながら研究を続けられる道を選んだ方が、手っ取り早いのではないかと、そんな話だった。節操のない話だが、私はこの提案に一も二もなく飛びつき、1989年4月にソ連東欧貿易会の研究所に入ったのである。

そんなわけで、定職は得たものの、やはり大学の世界への未練は大きかった。そんな折り、あれは1991年だったか、研究所の先輩の蓮見雄さん(現立教大学教授)が、耳寄りな新聞広告を見付けて、私に見せてくれた。青山学院大学が、新たに社会人向けの大学院修士課程を開設するというのである。「働きながら学ぶ」という選択肢が、目の前に広がった。そこで、東京中のすべての大学の大学院に電話をかけて、社会人コースのようなものがあるかを問い合わせてみたのだけど、結局蓮見さんが教えてくれた青学の院が一番魅力的であり、受験は結構な倍率だったのだけど、どうにかそれにも受かって、私は1992年4月から青学の修士で一期生として学ぶことになったわけである。蓮見さん本人が覚えているかどうかは分からないが、私が職場の調査の仕事とは別のアカデミックな研究を細々とでも続けるきっかけとなったのは、あの新聞広告だった。

さて、月日は流れ、私は1998年4月から在ベラルーシ日本大使館で専門調査員として働くことになった。はっきり言えば、当時は日ロ貿易の不振により会の経営も芳しくなく、人減らしのために、大した戦力でもなかった私が出向に出された形だった。旧ソ連のヨーロッパ寄りの地域に大きな関心があったのは事実だが、ベラルーシに行くというのは会の方針で勝手に決められた。ただ、当時の私の研究スタイルはとにかく我流で、あのまま自己流の研究を続けていても、ロシア研究者として芽が出たかは怪しかった気がする。むしろ、ベラルーシに3年間住んだことで現地感覚や最低限の語学力も身についたし、帰国後には「ベラルーシの専門家」として同業者の皆さんにある程度認知してもらえるようにもなった。特に、北大スラ研の田畑伸一郎先生が当時CISに関する研究会を主催しており、そこにベラルーシの専門家として呼んでもらったことが、今に至る学会内での足掛かりになったことは間違いない。プーチン流の「動員」のような形で不本意ながら送り込まれたベラルーシだったが、あれがあったからこそ、その後の自分があったのだと、今になってしみじみ感じる。

さらに月日は流れ、私は今度は、北大の博士課程に入学することになった。北大の院に進むことは、ずっと頭の中にはあったのだけど、なかなか踏ん切りがつかなかった。そうした中、田畑先生ご夫妻と食事をしていたところ、ご自身も北大で博士号を取得された奥様の朋子さんより、ぜひ院に入るべきだと、強く押していただいた。田畑朋子さんが、持ち前のポジティブさで博士課程進学をプッシュしてくれなかったら、私はさらに長く逡巡を続けていたのではないかと想像する。

そして、今回の北大スラ研での奉職。これも、自分自身が自ら道を切り開いたというよりは、背中を押してもらうことで、実現したものだった。

そんなわけで、節目節目で、周りに背中を押してもらうことで、私のキャリアは辛うじて繋がり、最終的にはとても名誉な職務を拝命することとなった。これからは、感謝の気持ちを忘れず、社会に恩返しをしていきたい。

PS 今回のタイトルは、今年TBS系列で放映された日曜劇場「オールドルーキー」にちなんでいる。同作品、それなりに楽しんで観たのだが、最終回の終わり方が、あまりに陳腐すぎて興醒めした。

(2022年10月31日)

個人的なことながら、先月の本コーナーでもほのめかしたとおり、9月末日で一般社団法人ロシアNIS貿易会・ロシアNIS経済研究所を退職し、新たな仕事のために東京から札幌に転居することとなった。

私は静岡出身で、1984年4月に東京外国語大学に入学するために上京してきた。上京以来38年間、途中3年間のベラルーシ赴任こそあったものの、人生の3分の2近くを東京をベースに生きてきたことになる。その東京を離れなければならないというのは、実はかなり辛い。

ただ、「東京大好き」というのとは、ちょっと違う。東京を代表する繁華街の渋谷とか六本木とか、むしろ近寄りたくないくらいだし。私にとって東京に住むというのは、どこにも属さないというのと同じ。要するに、生まれ故郷の静岡以外の共同体に属すのが嫌なのだ。外語在学時も、就職後も、神奈川・千葉・埼玉に住んで通うという選択肢もあったはずだが、たとえ東京の中では格が落ちる街であっても、住所は東京都が良かった。実際、東京で過ごした年月の多くを、北区、板橋区、足立区と、東京の中でも端の方にへばりついて生きてきた。

私の友人の中には、静岡出身でも、東京下町のお祭りに積極的に参加したりして、東京のローカルな固有性に同化している人もいる。私はそれと違って、異邦人として東京に住むことにこだわってきた。意外と私のような地方出身者は多いのではないか。なので、近所の商店街にFC東京のペナントが掲げられたりしているのを見ると、違和感を覚えるのである。

東京を去るのが寂しいと言うと、皆さん「札幌も何でも揃っていて良いところ」とか、「食べ物が美味しくて羨ましい」といったことをおっしゃる。しかし、私にとっては、「コンサドーレのホームタウンに住むのか…」というわだかまりの方が大きい。

片付けを終えた職場デスク

そんなわけで、東京そのものを愛しているわけではないものの、東京に生きることにこだわってきて、それが不意に終わりを告げることになって、本来であればもっと胸に迫るものがあるはずなのだが…。実際には、転職と引越の手続きや作業がバタバタで、感傷に浸っているヒマもない。転職と住み替えを同時にやると地獄だということが良く分かった。

あと、私の転職・転居が浮上したのは、ちょうど2月にロシアのウクライナ軍事侵攻が始まった頃だった。侵攻後、柄にもなくメディア出演などを続けてきたが、中央から離れれば、当然テレビ出演などは激減するだろう。個人的に東京の去り際となる9月になって、ロシア・ウクライナ情勢がまた激しく動き始め、この状況で東京に別れを告げるのは、さすがに後ろ髪を引かれるところがある。

(2022年9月26日)

私のヒミツの趣味の一つに、お部屋探しというものがある。新築マンションのパンフレット取り寄せ、モデルルーム訪問、物件の内見など、大好きである。今東京で住んでいるマンションを2006年に買った時には、かなり猛勉強をして、ちょっとしたコンサルくらいならできるんじゃないかと思えるほど、知識を身につけた。

ただ、このお部屋探しという趣味、そうしょっちゅうできるものではない。家なんか、一回買ってしまえば、普通は終わりなので。

ところが、目下この私、訳あって、札幌でお部屋探しの真っ最中なのである。もう二度とできないと思っていたマンション選びがもう一度できることとなり、この半月ほど、ロシア・ウクライナ情勢のフォローはそっちのけで、完全にお部屋探しにのめり込んでいる。

それで、札幌で家を探していて、東京とはマンション事情がかなり違うなということを実感している。ロシアとはまったく関係ない話で恐縮だが、いかんせん今はこのことで頭が一杯なので(笑)、今回は東京と札幌のマンションの違いを語ってみたい。

東京と札幌のマンションの違いは、主に後者が寒冷地であることに起因している。ロシアでも、モスクワとヤクーツクの住宅はかなり違うのだろう。

東京と札幌でマンションの一番顕著な違いは、共有部分の廊下が、東京では外廊下が圧倒的に多いが、札幌はほとんど全部が内廊下であるという点だろう。これは、もちろん札幌で外廊下にしてしまうと寒くて仕方がないし、雪も積もったりするからだろう。

ちなみに、そのことはマンションのレイアウトや間取りにも影響する。東京のように外廊下だと、住戸は横一列に並べられ、各住戸内の間取りは必然的に田の字型になる。田の字型は魅力に乏しいが、売る側にとっては効率が良い。それに対し、札幌の内廊下方式では、センターインのスタイルが主流となり、個性的・魅力的な間取りが可能になる。

私は外部の騒音に神経質なタイプなので、東京でマンションを探した時には、サッシの遮音等級をとにかく気にした。販売側も、パンフレットにT1、T2、T3というサッシの等級を明記し、遮音性をアピールするのが普通である。ところが、札幌では防寒対策のため、サッシは二重サッシ(ペアガラスではなくサッシ自体が二重)が完全に標準となっている。それによって遮音性も担保されるので、札幌ではサッシの性能を特に気にしないようである。

マンションを選ぶ時に、最上階や、角部屋を好む人は多い。だが、実は中住戸の方が、上下左右に人が住んでいるので、お隣さんの暖房や冷房の効果が伝わり、光熱費の面でメリットがある。最上階は夏に直射日光が屋根から部屋内に伝わるし、逆に1階などは冬に地面から冷気が伝わり、どちらも冷暖房的な観点からは避けた方が無難である。こうした点は、東京でも留意すべきだが、寒さの厳しい札幌では特に、最上階、角部屋、1階などは慎重に検討すべきと思われる。

東京で家を探す時、譲れない線として、駅から徒歩10分以内というのがあると思う。それに対し、冬に雪に襲われる札幌では、できれば駅から徒歩5分以内というのが理想ではないか。その際に、北海道ではJRはよくダイヤが乱れ、特に冬には不安定なので、天気にかかわりなく安定運行される地下鉄の駅に近い方が、札幌ではポイントが高いという印象を受けている。地下鉄だけでなく、地下道の入り口から近いというのも、重要ポイントだ。

東京でマンションを探すと、リビングルームには標準でエアコンがついていて、その他の部屋にもオプションでつけられるというのが一般的だろう。リビングルームには、だいたい床暖房もある。それに対し、夏がそれほど猛暑にはならない札幌では(近年は異変も)、エアコンの標準装備は稀で、部屋の形状からしてエアコンがまったく設置できないという場合も多い。その代り、だいたい全部屋に薄型のガス暖房機が標準でついている。東京で買うようなガスストーブは換気が必要で面倒だが、北海道のやつは空気は汚れないタイプのようである。

ところで、私がマンションでこだわる機能に、ディスポーザーというものがある。これはシンクに備え付けられた装置で生ごみを粉砕し、マンション共同の浄化槽にて処理を行うというものだ。私は静岡出身なので、毎朝大量に緑茶を飲み、その茶殻をディスポーザーで処理できないという生活はもう考えられない。東京の比較的新しい大規模マンションであれば、ディスポーザーはあって当たり前という気がする。ところが、札幌では該当物件が数えるほどしかなく、タワーマンションくらいしかディスポーザーを備えていないのには、本当に困った。

さらに言うと、札幌のマンションは壁、床の仕様が全般に貧弱だと感じた。普通はタワーマンションでしか使わないはずの乾式壁(高層建築用に軽い反面、遮音性が劣る)を、14~15階建てくらいのマンションの戸境壁に平気で使うのは、神経を疑う。また、東京では二重床、二重天井がマストであるはずだが、札幌ではなぜか直床の物件が非常に多い。

もしかしたら、それと関係があるのかもしれないが、札幌のマンションの売り主は、北海道の地場ディベロッパーが多いなという印象である。東京では財閥系のプレゼンスが強いのと対照的だ。

最後に、マンションのお値段の話。札幌は、地方都市とはいえ、日本有数の地方中核都市の一つであり、そうしたところは近年、不動産の上昇が著しい。しかも、札幌の場合には、外国人が投資物件として購入したり、2030年の新幹線開通や冬季五輪に向けたバブル的な雰囲気もある。もちろん、東京に比べれば割安ではあるが、思ったよりも高いなあというのが、偽らざる印象だ。

そんなわけで、私の札幌マンション選び、まだ決着していないのだけど、どうなることやら。

(2022年8月31日)

今回は、恥を忍んで、お粗末な失敗談をご披露する。

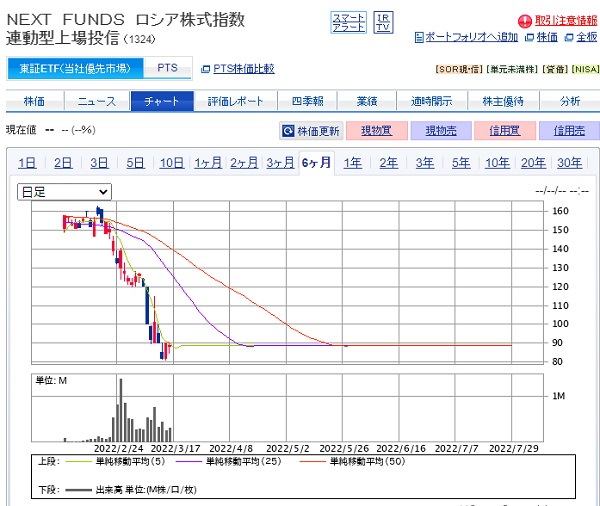

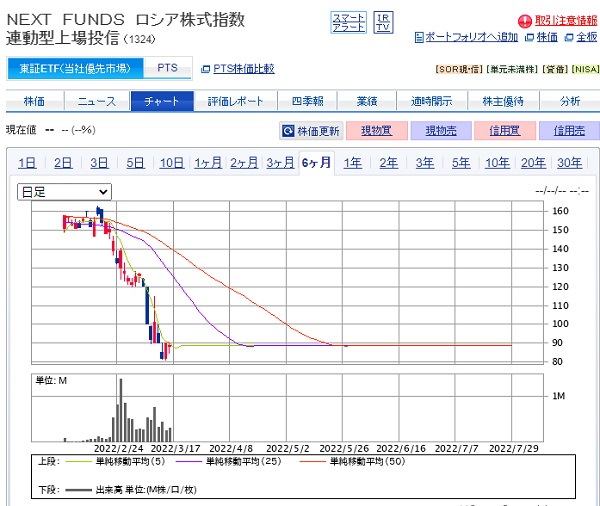

以前、YouTubeのネタ「MYロシア投資」でお伝えしていたとおり、私は何年か前からロシア株に投資していた。実はロシア株に投資するのはごく簡単であり、東京証券取引所に上場されている「NEXT FUNDS ロシア株式指数連動型上場投信(1324)」というETFがあるので、それを買えば日本に居ながらにしてロシアのRTS株価に連動した投資が手軽にできるのだった。

このロシア株式指数連動型(1324)、パフォーマンスは決して悪くなかった。1年くらい前までロシアの株価は好調だったし、年に一度の配当も同種の銘柄の中ではトップクラスだったのである。

しかし、今年に入り、2月24日のロシアによるウクライナ軍事侵攻を受け、モスクワ取引所の株式取引は2月28日に停止された。1ヵ月の停止期間を経て、取引は3月24日に一部銘柄につき再開され、ロシアの市場自体はひとまず安定を取り戻したものの、外国人投資家が売り買いすることはできなくなってしまったのである。日本人が保有するロシア株式指数連動型(1324)も、ロシアの株による裏付けを失い、ほぼ無価値となった。3月15日に1株81円となったところで、取引が停止され、現在も売買ができない状態となっている。

それで、恥ずかしながらこの私、ロシア経済専門家であるにもかかわらず、ロシア株式指数連動型(1324)を売り抜けることができず、紙屑と化した同銘柄を保有したままなのである。プーチン政権が崩壊して、ロシアという国が正常化でもすれば話は別だが、今の体制が続く限り、おそらくカネが戻ってくることはないだろう。

医者の不養生ならぬ、ロシア専門家、エコノミストの投資失敗である。言い訳をすれば、私の株式投資はインデックスETFへの長期放ったらかし投資であり、やれ為替が動いたとか、やれ経済指標が発表されたとか、そういう目先の材料で売り買いするというスタイルではないのだ。だから、「ロシアが怪しくなってきたから、ロシア株は売っておく」というマインドが、そもそもないのである。

もっと言えば、私は直前まで、ロシアによるウクライナ侵攻はないと信じていた。確かに、ウクライナをめぐる情勢が緊迫し、ロシアの株価には2021年10月頃から変調が生じていたが、私は逆に「安くなったから買い足そうか」くらいに思っていた。そして、2022年2月下旬となり、実際にロシア・ウクライナ情勢が激動を始めると、私もメディア対応等で急激に忙しくなり、自分の投資のことを省みる余裕などなくなってしまったのである。今思えば、どんな値段でもいいから、2月の末くらいにでも売っておけばよかったと思う。

まあ、私はYouTubeで「MYロシア投資」のネタをやっていた時から、「自分自身がロシア経済に投資することによって、その浮沈に一喜一憂してみたい」などと称していた。結局、究極の沈で、究極の憂を味わったといったところか。損失額は、どうにか笑い話で済むレベルだ。それに、ロシア株だけでなく、世界株、中国株、インド株、債券などに分散投資をしていたので、投資全体としては利益が出ており、よしとすることにしよう。

(2022年7月30日)

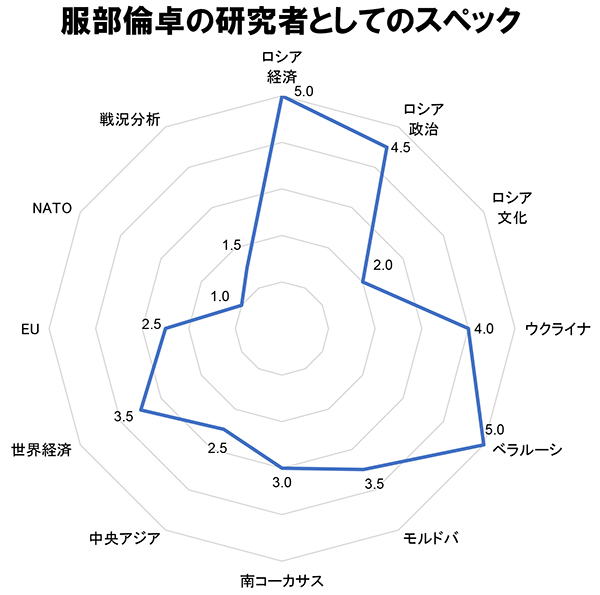

先月の話の続きのようになるが、ロシア・ウクライナ危機勃発後、私のような者でも、メディアに露出する機会が増えている。基本的に、せっかくのお誘いは、なるべく断らないようにしている。ところが、「そのテーマを私に依頼するのは、いくら何でも発注ミスじゃないか?」と思われるケースもある。実際に出演したテレビ番組で、「ロシアの軍事費に詳しい服部所長」とか、「外交官の追放問題に詳しい服部所長」などと紹介された時には、苦笑せざるをえなかった。

そうかと思うと、自分の得意分野で別の専門家がキャスティングされている番組なんかを見ると、「いやぁ、このテーマだったら絶対自分の方がいいのにな」と、やきもきすることもある。

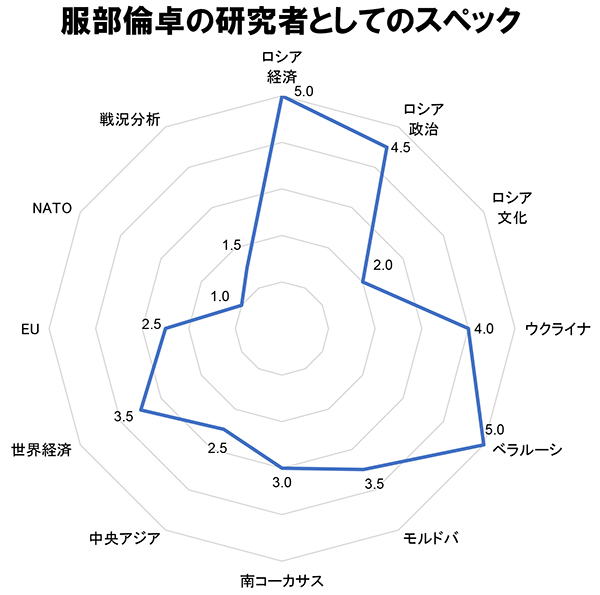

そこで、自分は研究者として何が得意で、何が不得意なのかを示したグラフを作ってみた。いわば自分自身のトリセツだ。メディア各位に置かれましては、キャスティングの参考にしていただければ幸いです。というか、実を言うと、これまでエクセルでレーダーチャートを作ったことがなく、一度作ってみたかっただけという説もある。

下図で、たとえば「ロシア経済」が最高点の5.0になっていても、自分が完璧だとか第一人者だとかいうことでは決してなく、あくまでも自分が研究者としてこだわり、注力している(したい)度合いを示しているだけなので、悪しからず。

時計の12時から順に見ていくと、まずロシア経済は何と言っても自分の主戦場なので、5.0でお願いしたい。ただ、ロシア経済の中でも、マクロ経済分析とか、金融・財政などは、それほど得意なわけではない。私が主に取り組んでいるのは、通商、産業、地域開発などの分析である。もちろん最近では制裁というテーマが大きなものとなっている。

ロシア政治は、5.0と言いたいところだが、やはり得意・不得意がある。私は、どちらかというと、政治過程、選挙、世論、地域情勢といった観点からロシア政治を見ている。一方、近年のプーチン体制では、シラビキの人脈の持つ意味がますます大きくなったりしているが、私はそういう分野に疎いので、4.5にした。

同じロシアでも、もっとスペックが低いのが、ロシア文化である。文化を堪能するほどのロシア語力はないし、ロシア文学なんか、日本語訳でもほとんど読んだことがない。ロシア文化の華であるバレエなんかも不案内。それでも最低点の1.0でなく2.0にしたのは、クラッシック音楽の分野でチャイコフスキーは好きで雑文を書いたりしたこともあったのと、スポーツも文化の一つだろうと考え、ロシアのサッカー事情につき論考を書いた実績を考慮した。

ウクライナについては、本来なら自信を持って5.0ですと言いたいところだが、2014年のユーロマイダン革命後のウクライナ情勢をしっかりフォローできていないという自覚があり、その分をマイナスにして4.0と自己申告しておく。

ベラルーシも、日常的にそんなにフォローできていないが、あの国は変化が少なく、20~30年前の知見でも平気で使えたりするので、5.0ということでお願いしたい。変化が乏しいのは国民にとっては悲劇だが、研究者としては助かっている面がある。

モルドバとなると、個人的に興味は大きいのだが、現実には日常的にフォローする余裕はなく、選挙などの節目節目で情報収集する程度になってしまう。

南コーカサスのアゼルバイジャン、アルメニア、ジョージアについては、それぞれ一度ずつ調査出張に出かけたことがあり、その時にだいたいの感覚は掴めたつもりである。「専門家です」と胸は張れないまでも、キャッチアップする時間的余裕を与えられれば、レポートを書いたり論評したりする程度のことは可能だと思っている。

中央アジアとなると、自分が旧ソ連の中でもヨーロッパ寄りのエリアを主力としていることもあり、だいぶ苦手意識が出てくる。そもそも、カザフスタン、ウズベキスタンこそ一度ずつ訪問しているが、キルギス、タジキスタン、トルクメニスタンについては行ったこともない。ユーラシア経済連合と関連付けたカザフ・キルギスの経済事情とか、中国の一帯一路絡みの談義だったら多少は守備範囲だが、中央アジア諸国固有の事柄については通り一遍のコメントをするのが精一杯だろう。

世界経済は、一応自分の意気込みとしては、3.5くらいかな。自分の研究対象国との関係性や、エネルギー、鉄鋼、肥料、農産物といった同諸国が生業とする商品の国際市場という観点が中心になるが、ひとかどの専門家でありたいと思っている。

EUについて言えば、私の関心はやはりウクライナ・モルドバ・ジョージアとの連合協定、そして今般にわかに浮上した加盟問題が中心となる。むろん、ロシアやベラルーシといった国とEUの関係、最近の制裁の問題も私にとり重要だ。EUは多様な問題群を抱える巨大な研究領域であり、その分野で自分が2.5と称するのはおこがましいのだけれど、一応「日本EU学会」にも入っているということで(笑)、ご理解賜りたい。

NATOは、対照的に最低点の1.0であると自白せざるをえないだろう。EUと違って、特定の事柄についてだけでも、自分で研究した経験が一切ない。軍事については苦手意識が大きい。

最後に、戦況分析は、今般のロシア・ウクライナ戦争で、メディア側からのご所望が多いテーマだが、自分のスペックは1.5程度か。上述のとおり、軍事は苦手で、武器の種類や名前も不案内であり、本来ならば「分かりません」と白旗を揚げるところだ。ただ、勝手知ったる土地が戦場になってしまったので、これまで培ってきた経済地理の知見、土地勘などを活かせる余地もあるはずだ。軍事については素人であると自覚しつつ、戦況分析の作業からは逃れられないだろう。

(2022年6月26日)

2月に今般の戦乱が始まって以降、私のような者にも、色んなメディアが声をかけてくださり、メディア出演する機会が増えている。一線で活躍されている本当の売れっ子と比べれば微々たるものだが、それでも従来の自分と比べれば露出は増えている。

従来もテレビ出演経験はあったものの、大部分がBS、CSとか、地上波にしても音声だけとか、早朝の番組とか、地方の番組とか、あまり人目に触れないようなものが多かった。今回の危機で、全国ネットの地上波の有名番組にもちょこちょこと出る機会があり、さすがに知り合いから「観たよ」などと声をかけられることも多くなった。

個人的に、テレビ向きでないことは自覚しているので、依頼を受けても、最初はなんだかんだと理由をつけて断ったりしていたのだが、そのうち断るのも面倒になり、来た依頼は基本的にお受けするようにしていたら、タガが外れた感じになってしまった。

私の場合、今般の紛争の中核的なテーマであるロシア・ウクライナ間の戦闘、そしてそれを取り巻くグローバル政治などは、本当の専門というわけではない。むしろ、紛争の枝葉の部分、対ロシア経済制裁とか、ルカシェンコはどう動くとか、穀物市場への影響はとか、モルドバは大丈夫かとか、そういった分野に知見があるので、それで話題を広げたいメディアに使っていただいているのかなと自己分析している。ただ、「ロシアの軍事予算に詳しい服部所長」とか、「外交官の国外追放に詳しい服部所長」などと紹介されると、さすがに苦笑いせざるをえないが。

さて、そんな具合に、テレビ等のメディア出演を続けて、私がちょっとモヤモヤを感じている点を、今回は3つお話ししてみたい。

第1に、テレビを含め、メディア側が我々専門家に出演依頼をする際に、あらかじめ報酬面の条件を提示してくれるケースが、まず無いことである。具体的な金額はもちろん、謝礼をもらえるか否かということすら明示されないケースがほとんどである。メディア側は、「これこれこういうテーマで、こういう解説をお願いしたい」という企画趣旨は熱弁するけれど、謝礼に関してはこちらから確認しないと教えてもらえないのだ。まあ、現実にはテレビであれば謝礼無しというのはまずありえないが、時々しれっと無報酬にされてしまうこともあるので、油断ならない。

想像するに、メディアの皆さんは、「学者にいきなりお金の話なんかするのは失礼」と思っているのではないか。しかし、業務を発注する時に、金銭的な条件を提示しないというのは、おかしな話である。商品やサービスを提供して、対価を得るという点では、研究者・専門家も他の職種とまったく変わらない。我々は聖職者ではないのだ。メディアの側から「これこれこういう謝礼をお支払いします」と言っていただかないと、こちらから「謝礼はありますか?」と確認するはめになるわけで、そういう気まずい思いをさせないでほしい。

第2に、共演者という要因である。私はこれまでの乏しい体験から、同業者と共演することに、苦手意識をもっていた。数年前、大阪の地上波の番組に呼ばれた時に、大学院の指導教官である袴田茂樹先生と共演するはめになり(それを現場で知った)、やりにくかったなんてこともあった。なので、今般のウクライナ危機が始まる前までは、「もし今度、テレビ出演を依頼されたら、同業者との共演はNGという条件を出そう」と決めていた。

しかし、気付いてみると、日本の報道系の番組では、複数の専門家を起用するというパターンが多い。特に、2月以降、私がお邪魔する機会の多い夜の民放BSの報道番組は、決まって専門家2~3人が並んでコメントするフォーマットである。それが完全にデフォルトになっているので、私が考えていた「同業者との共演NG」という条件は、吹き飛んでしまった。

ただ、同業者との共演は受け入れるにしても、どうしてもやきもきする場面はある。大抵はMCの方が上手く話を割り振ってくれるが、自分が得意だったり、力を入れて準備してきた話を、共演者にもっていかれたりすると、出し切れなかったなあと後悔することになる。

第3に、番組によっては、エンディングの残り1~2分をゲストのコメントで締め括るというパターンがある。しかし、私は思うのだが、日本の報道番組は、元々は台本を忠実に読むものだったはずである。それが、バブル時代にニュースステーションで久米宏氏がキャスターとして登場し、番組の残り時間を早口のアドリブで使い切るという革新的な芸を確立したのだと理解している。今でこそ、残り時間をアドリブで使い切るなんてのはどのテレビ番組でもやっているが、本来は久米宏氏のような天才をもってして可能になる曲芸のはずである。

アナウンサーでもない研究者が、「残り1分ありますんで、コメントで使い切ってください」と言われて、番組のエンディングテーマが流れ始めたりすれば、そりゃあしどろもどろになるに決まっている。まあ、次に機会があれば、また挑戦してみたいとは思うが(笑)、ちょっと素人には無理ゲーではないかと思う次第だ。

(2022年5月29日)

プーチン・ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してから、2ヵ月が過ぎ去った。そうした中、昨日23日には、ゼレンスキー大統領が内外のマスコミを集め、首都キーウ(キエフ)市内の地下鉄駅で記者会見を行った。地下の方が爆撃等の心配がないという面もあっただろうし、特殊な空間での会見でウクライナが置かれた窮状を訴える演出だったのかもしれない。下の写真は大統領公式HPより。

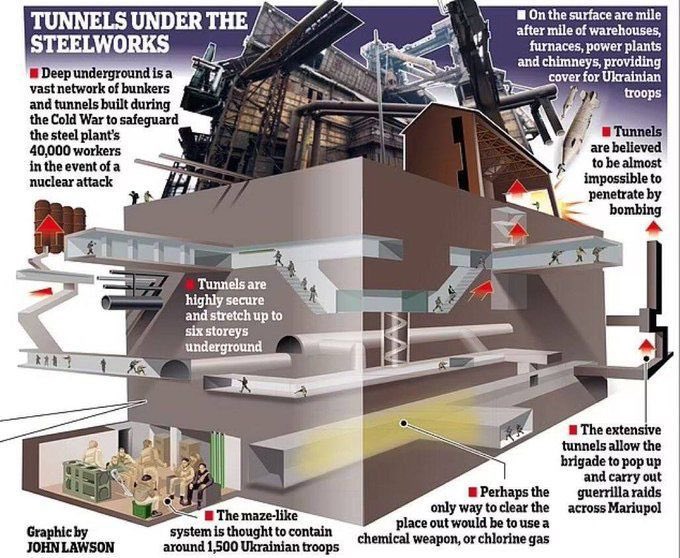

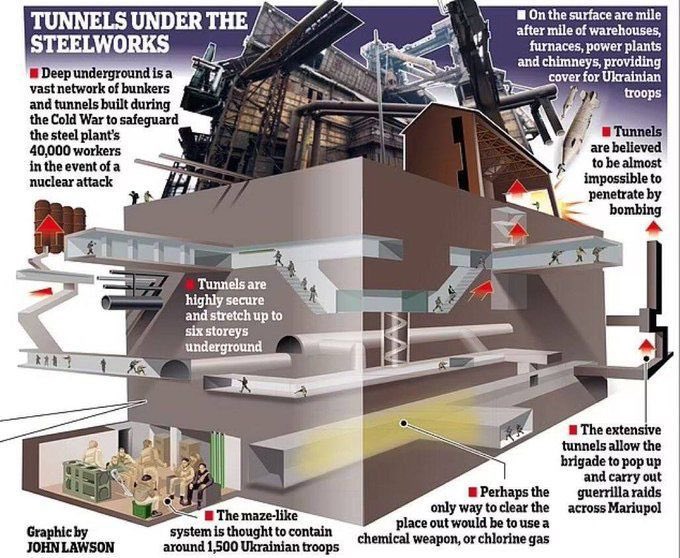

一方、南東部の要衝マリウポリでは、ウクライナ軍がアゾフスターリ製鉄所の地下施設に立てこもって、投降を拒否している。私は十数年前に一度だけマリウポリを訪れたことがあるが、日帰りの駆け足の視察だったため、アゾフスターリやイリチ製鉄所の外観を眺めたくらいで帰ってきた。まさか、その地下に「もう一つの都市」と呼ばれるような地下施設が存在しているとは、その時はまったく知らなかった。なお、下の画像はアゾフスターリの地下空間のイメージ図で、こちらのサイトから拝借した。

そんなこんなで、「実はウクライナという国は知られざる地下王国であり、この国を読み解く鍵は『地下』にあるのではないか?」なんて気がしてきたのである。

それで思い出したのが、こちらの記事に見るように、3年ほど前に軍事専門家の小泉悠さんらの案内付きで、ウクライナの地下ICBM発射施設の見学ツアーが行われたという話だった。冷戦時代には、いったん事が起これば、地下サイロからICBMが姿を現し、核攻撃を行うことになっていたわけである。むろん、そうした施設はウクライナだけではなかったはずだが、ウクライナ独立後に同国からは核兵器が撤去されたため、こうした見学も可能になっていたわけだ。私自身は行ったことがないが、くだんの施設は、キロヴォフラード州ペルヴォマイスクにある「ロケット軍博物館」というものだろう。

あと、「ウクライナ」「地下」と言えば、オデーサのカタコンベが連想されるところだ。普通カタコンベは古代キリスト教徒の地下墓所を指すが、オデーサのそれはかつての石灰岩の石切り場が地下の迷路のように長大に伸びているものらしい。ナチス・ドイツとの戦争の際には、パルチザンがこのカタコンベに逃れて抵抗を続けたという。私はオデーサには2度行ったが、残念ながらカタコンベを見学する機会はなかった(というか、閉所恐怖症なので、あまり行きたいとは思わない)。

ネット検索してみると、たとえばこちらの記事に見るように、オデーサに限らず、リヴィウ、ハルキウ、テルノピリ、ジトーミル、リウネ、ルツク、そしてキーウなどにも、カタコンベというか不思議な地下空間が存在するそうだ。また、こちらの記事は、キーウ10大地下名所なるものを紹介している。

最後に、私の研究分野の本筋である経済の分野で「地下」と言えば、やはり天然ガスの地下貯蔵施設が重要である。下の図はこちらから拝借したもので、ウクライナおよび欧州各国のガス貯蔵施設のキャパシティがどれだけで、2021年9月1日現在、それらがガスでどれだけ満たされていたかを示している。最大キャパはウクライナだ。

さらに、こちらのサイトに載っていたガス貯蔵施設の配置図も拝見してみることにしよう。その総容量は、320億立米。ちなみに、東京ドームの容積は124万立米ということなので、単純計算すれば、ウクライナの地下ガス貯蔵容量はその2.5万倍ということになろうか。

(2022年4月24日)

2月24日にプーチン・ロシアがウクライナへの軍事侵略を開始し、対ロシア国境に近いこともあり、最も早くからロシア軍による激しい砲火にさらされたのが、ウクライナ第2の街ハルキフ(ロシア語読みハリコフ)だった。しかし、驚くべきことに、3月28日付のこちらの記事が伝えているように、ハルキフは「侵攻初日からほぼ毎日のように攻撃を受けているが、いまだウクライナの手中にある」のだ。

私がハルキフを訪問したのはもうだいぶ前で、2010年12月と、2011年10月の2回だった。今回は、ハルキフのフォトギャラリーとよもやま話をお届けする。

最初の写真は正教会のポクロフスキー・サボール。2枚目はユーロ2012に向けて富豪のヤロスラフスキー氏がポケットマネーで建てたと言われたハルキフ空港。なお、同氏は以下で出てくるサッカークラブ「メタリスト・ハルキフ」のオーナーでもある。

上の写真は、ハルキフ州行政府前の「自由広場」。ロシアやウクライナの地方行政府前の広場と言えば、レーニン像と相場が決まっており、ここも例外でなかった。このレーニンは、何やら右手で指差したポーズをとっており、プロレタリアートに進むべき道を示しているかのようだ。ちなみに、レーニンの後ろにそびえるのが「国家工業館」というという建物で(見えるのはほんの一部)、1925~28年に建設され、当時はヨーロッパで最大の建物だったそうだ。なお、このレーニン像は、ユーロマイダン革命の余韻冷めやらぬ2014年9月28日に群衆によって引き倒された。

私はロシアやウクライナの地方都市を訪問すると、必ず州行政府や市役所の建物の写真を撮るようにしている。上は、在りし日のハルキフ州行政府。それが、ロシアによる空爆で、下の写真のような有り様となった(この写真だけ私の撮影ではなくネットからの拾い物)。

さて、今般の事態でハルキフという街は、激戦地であるだけでなく、「アゾフ大隊」の揺籃の地としても話題になった。プーチンがウクライナについて非難する「ネオナチ」というレッテルは大部分がでっち上げだが、まったく火のない所に煙を立てかというとそうでもなく、アゾフ大隊というれっきとした極右団体が近年のウクライナで一定の力を持ってきたわけである。

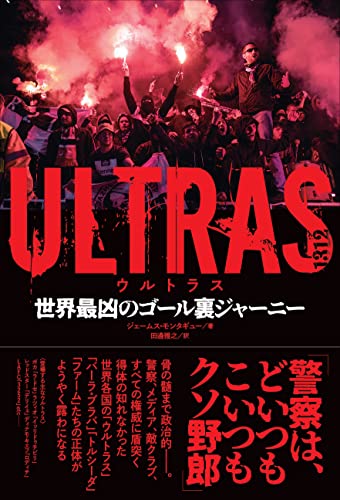

私自身、決して得意分野ではないので、ウィキペディアなどを参照すると、アゾフ大隊はサッカークラブ「メタリスト・ハルキフ」のサポーター組織がルーツであると説明されている。思わぬところで、話が自分の関心分野であるサッカーと繋がったので、驚いた。

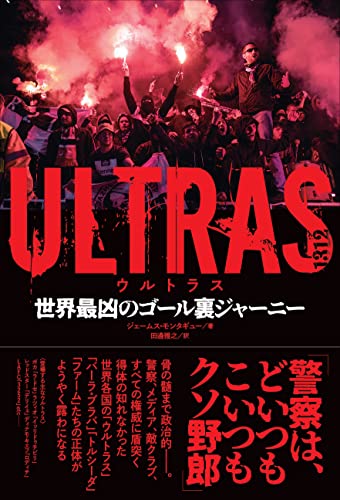

そしてこのほど、そのあたりの事情に関し日本語で読める素晴らしい書籍に出会った。ジェームス・モンタギュー(著)・田邊雅之(訳)『ULTRAS 世界最凶のゴール裏ジャーニー』(カンゼン、2021年)がそれである。この本の第8章「ウクライナ 民主革命を支えた極右勢力のこれから」というテキストは、専門家によるどんな研究書よりもウクライナの真の姿に迫っているのではないかと思えるほど、生々しいリアリティに溢れている。本書によれば、アゾフ大隊にはメタリスト・ハルキフだけでなくディナモ・キエフを含む他の多くのクラブのウルトラスが合流し、その凶暴性を活かして2014年にマリウポリの街を「ドネツク人民共和国」の魔の手から守り抜く上で大いに貢献したのだという。

私自身は、2011年にハルキフに出かけた時、夜ヒマだったので、メタリスト・スタジアムに出向き、メタリスト・ハルキフVSチョルノモレッツ・オデッサという試合を現地観戦したことがある。

思い返すと、確かにメタリスト・ハルキフの観客席は、よそ者に対してものすごく冷たかった。私も色んな国でサッカーを観たが、あれほど観客席で居心地が悪く、心細い思いをしたのは、後にも先にも例がない。極右組織の揺籃の地だというのも、納得だ。

個人的には、メタリスト・スタジアムでこうした排他的な雰囲気をひしひしと感じたり、キエフではディナモのサポにタオルマフラーをかっぱらわれたりした経験などもあるので(100メートルほど追いかけたがウクライナの若造にかけっこで勝つのはムリ)、SNS等で「ウクライナは美しい国。人々は例外なく善良」といった書き込みを目にすると、「お、おぅ」となってしまうのだが。とまあ、そんなことは関係なく、みんな無事でいてほしい。おっちゃん、元気かなあ。

(2022年3月31日)

ここ最近のロシア・ウクライナ情勢を見るにつけ、自分の研究者としての立ち位置に関し、考えさせられる。

私は労働者階級の家庭の出だ。父親は国鉄職員で、父の支持政党(というか組織的に駆り出されて投票させられる対象)は社会党だった。こういう環境で育ったこともあり、私の個人的な価値観としては、はっきり言って、かなりサヨク的な傾向がある。世界情勢を見る際にも、弱者にシンパシーを寄せ、民族解放運動、独立運動、民主化運動などを応援したくなる。

ところが、国際関係の研究者としては、少々事情が異なる。私は、学部時代を東京外国語大学で過ごした。今思えば、教授陣の層が薄く、国際関係論を学ぶのには不利な環境だったが、とにかく、1980年代の外語が、国際政治学徒としての私を形作ったことは間違いない。

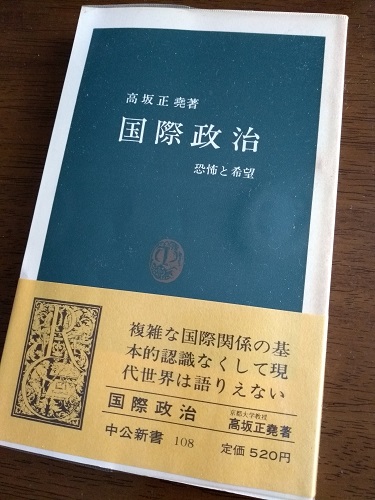

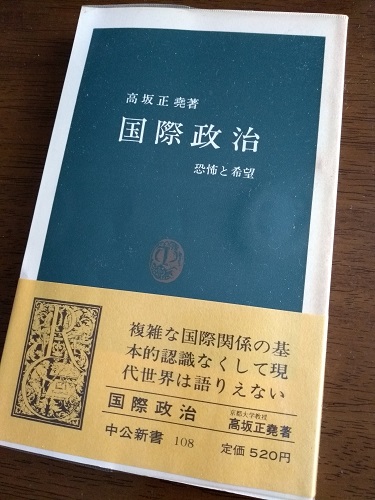

より具体的に言えば、当時の外語で一番の売れっ子だったのは、国際政治学者で中国専門家の中嶋嶺雄先生であり、彼に大きな影響を受けた。また、外語の教員ではなかったものの、中嶋先生と同じ陣営に属した永井陽之助、高坂正堯といった先生方の著作に触れ、それにより私の国際政治を見る視点が形成されたわけである。

当時はまだ東西冷戦構造があり、論壇や学会では左派、理想主義の勢力が根強い一方で、それに敵対する反共的な論客も一大勢力を形成していた。中嶋・永井・高坂といった先生方は、そうしたイデオロギー的な左右両翼とは一線を画し、リアリズムの立場から国際関係を論じていた。そうした学問に触れ、私は自らのナイーブな価値観への反省を迫られ、国際関係を見る上では、自分の理想にブレーキをかけ、極力リアリストに徹しようと心掛けるようになった。

こうして私は、国際政治学徒として、リアリズムの国際政治学でいわば産湯を使ったのだった。その後、研究分野が経済にシフトしていったため、残念ながら国際政治学の知見をアップデートできていないこともあり、今でも学生時代に学んだ思考枠組みで、国際関係を見ている。

その結果として、私は国際政治に関し、二重人格的になってしまった。元々の個人的な価値観としては、リベラルな理想主義者である。ベラルーシで反ルカシェンコ運動が巻き起こった時には、現地に出かけていって一緒に戦いたいと思ったほどだ。しかし、国際政治の観察者としては、リアリズムの国際政治で産湯を使っただけに、三つ子の魂百までとばかりに、リアリズムを貫きたいと思っている。キッシンジャーが言うように、ウクライナを中立化させることによってこの地域の平和が保たれるなら、それも一案ではないかという立場だ。

さて、学生時代に読んだ本の中でも、平易だったこともあり、最も深く合点が行ったのが、高坂正堯『国際政治 ―恐怖と希望』(1966年、中公新書)であった。余談ながら、今も私の手元にあるその本は、1986年に出た第27版である。当時の新書というものは、いったん出れば、何十年も読み継がれていくものだったのだなと、実感する。今では新書の賞味期限なんてせいぜい半年くらいではなかろうか。

ともあれ、『国際政治 ―恐怖と希望』の中から、特に印象的な部分を、一部省略の上で引用させていただく。

平和の問題に対する人々の態度は、あまりにも単純なものでありつづけてきた。おそらくその第一の理由は、われわれの知的な怠惰に求められるかもしれない。戦争の原因をある特定の勢力に求め、それを除去することによって平和が得られるという善玉・悪玉的な考え方は、われわれ人間が行動力には勤勉でも、知的には怠惰な存在であることに原因している。昔から、困難な状況に直面したときの人間の態度は、いつでも判で押したように同じであった。そんなとき人間は、いつも非難すべき悪い人間や悪いものを見出して、それを血祭りにあげてきたのである。

もちろん、このような思考法で問題を解決することはできない。しかし悪役を除去する必要が、人間の闘争心を駆りたて、人間を行動的に勤勉にさせた。しばしば、悪玉と善玉のあいだに闘争がおこなわれた。そして、闘争というものは人間を酔わせるものである。闘争のあとで人間は、問題が解決されたと思うことができる。それに闘争は、社会をゆさぶることによって、じじつ少しは問題を解決するのである。

二十世紀には、つぎつぎに悪役が作られ、それが除去されたあとでは、また別の悪役が作られた。ドイツの皇帝カイザーとその軍国主義体制、ヒットラーとファシズム、資本主義、共産主義の新帝国主義などが悪玉にされ、それと戦うものが善玉を自認した。そしてこの場合、二十世紀の悪玉と善玉の戦いは、それがある特定の国と結びつけられたことによって、それまでのものよりも具体的で血なまぐさいものになった。

こうしてつぎつぎに悪玉が作られ、それを打ち破った善玉がつぎつぎに期待を裏切ったことは、善玉・悪玉的な考え方をゆさぶってきた。しかしそれは、人間性のなかに奥深く根ざす考え方であるために、漠然たる形で、平和の問題に対する人々の態度に影響を与えつづけているのである。

善玉・悪玉的な考え方と並んで見逃すことができないのは、国際政治の構造の単純化である。人々は世界の平和について論ずるとき、国際政治の構造についての驚くほど単純な考え方から出発している。

実際には、国家は単なる力の単位ではないのである。国家は力の体系であると同時に、利益の体系でもある。すなわちそれは、人々の経済活動にとって、もっとも重要な単位なのである。

しかも国家は、力の体系であり利益の体系であると同時に、価値の体系でもある。われわれは自分の欲する行動をとって生活している。しかし、それが社会に混乱をもたらさず、多くの人とのつながりを保っていくことができるのは、そこに共通の行動様式と価値体系という目に見えない糸が、われわれを結びつけているからなのである。

この行動様式と価値体系は歴史的に作られてきたものだから、われわれが意識するよりはるかに深く、われわれの心のなかに食い込んでいるのであり、同じ理由から、世界のすべてに共通する一般的なものではなくて、国や地方などによって異なる特殊的なものである。そして日本と外国を分けているのは、人間が勝手に引いた国境線ではなくて、むしろ言語や習慣に体現された行動基準と価値体系の相違なのである。つまり「常識」がちがうのだと言ってもよい。

言いかえれば、国際社会にはいくつもの正義がある。だからそこで語られる正義は特定の正義でしかない。ある国が正しいと思うことは、他の国から見れば誤っているということは、けっしてまれではないのである。そこにも緊張と対立が起こる可能性がある。

各国家は力の体系であり、利益の体系であり、そして価値の体系である。したがって、国家間の関係はこの三つのレベルの関係がからみあった複雑な関係である。国家間の平和の問題を困難なものとしているのは、それがこの三つのレベルの複合物だということなのである。しかし、昔から平和について論ずるとき、人々はその一つのレベルだけに目をそそいできた。

と、だいぶ長くなったが、以上、『国際政治 ―恐怖と希望』からの引用であった。善玉・悪玉的な二元論が戒められているが、博愛主義や性善説で「誰かを悪者と決め付けるのを止めよう」と言っているのではなく、あくまでも、国際政治では本質的にそのような考え方は成り立たないという主張である。

私は、国際政治学の学識をアップデートできていないので、もしかしたら、高坂先生のような考え方はもう古く臭く、今日の学会では一顧だにされていないのかもしれない。それにしても、最近のロシア・ウクライナ情勢をめぐって飛び交う議論を見ていると、自分は与しない善玉・悪玉二元論の大合唱に戸惑いを感じることが多い。論客の皆さんの情報量に感心することはあっても、かつて高坂先生をはじめとするリアリズムの国際政治学者が備えていた英知を、そこに見て取ることはできない。

もちろん、今日のロシアの行動は、日本を含む多くの国にとってまったく受け入れられないもので、我々には決然とした対応が求められており、私はそれに反対しているのではない。しかし、ロシア悪玉論に陥ってしまうと、もうそこで思考停止だ。事態の深層も見えてこないし、解決の糸口も見出せなくなる。

(2022年2月13日)

日本貿易振興機構・アジア経済研究所に所属し、カザフスタンを中心とする中央アジア研究で活躍してきた岡奈津子さんが、急逝されたとのことです。心よりご冥福をお祈りいたします。

私自身は、岡さんと特別親しく交流してきたわけではありません。しかし、出版企画などの面で縁が深く、お互いの執筆活動を盛り立て合うような関係性にありました。

最初に岡さんと出会ったのは、2000年代初頭でした。ちょうど私がベラルーシから帰国し、彼女がカザフスタンから帰国したタイミングでしたか。北大の田畑伸一郎先生の主宰するCISの研究会にお互いに参加し、同研究会の成果は田畑伸一郎・末澤恵美編『CIS:旧ソ連空間の再構成』(国際書院、2004年)として結実しました。私は「ロシア・ベラルーシ連合はCIS統合の牽引車か」という章を、岡さんは「『近い外国』のロシア人 ―同胞法と国籍法にみるロシアのジレンマ」という章を執筆しました。

岡さんは非常に快活で、真正直な性格の方でした。当時、私があるトラブルの被害に遭った際にも、「私が署名活動を引き受けましょうか」と申し出てくれたこともありました。

岡さんが中央アジアの民族の問題の研究に取り組んでいたことから、私がナショナリズムを切り口としたベラルーシについての単著執筆に取り組んだ際に、岡さんに原稿の事前査読をお願いしたところ、快く引き受けていただき、有益な指摘を数多くいただきました。そうしたサポートもいただきながら完成させたのが、『不思議の国ベラルーシ ―ナショナリズムから遠く離れて』(岩波書店、2004年)だったわけです。

私自身があまり社交的でないため、お目にかかる機会はそれほど多くなかったものの、その後も刊行物をめぐるやり取りは続きました。岡さんが半谷史郎・岡奈津子著『中央アジアの朝鮮人 ―父祖の地を遠く離れて』(ユーラシア・ブックレットNo.93、東洋書店、2006年)という共著を発表された時には、こんな書籍紹介を書いたりしました。

私の方は、岡さんの推薦で、『アジ研ワールド・トレンド』の2015年4月号に、「チェルノブイリ・ツアーに参加して」なんてフォトエッセイを寄稿したこともありましたね。こちらのページから無料で読むことができます。

さて、岡さんと言えば、『〈賄賂〉のある暮らし ―市場経済化後のカザフスタン』(白水社、2019年、書影は上掲)が、第15回樫山純三賞《一般書賞》を受賞するなど(その関連インタビューはこちら)、各方面から絶賛されました。実は、この出版が実現する過程で、査読を引き受けた一人が私でした。草稿を一読して、「これは凄い本になる」と確信したので、関係各方面に「これは絶対に出版すべきだ」と強く推薦しました。自分のベラルーシの本の時にお世話になったこともあり、私なりに原稿の改善点をいくつか岡さんに指摘したりもしました。皆さんご存知のとおり、大変優れた研究成果なので、私などが関与しなくても、確実に日の目を見たとは思いますが、岡さんの代表作となる名著の成立に少しだけでもかかわれたことは、私にとっても光栄でした。もちろん、刊行後も、こちらのブログなどで、紹介・宣伝に努めました。

他団体ですが、ユーラシア研究所さんの『ユーラシア研究』64号で、「ソ連解体から30年を経た現在」という特集を組んでおられ、その中で岡さんが「変わらない政治、変化する社会」を寄稿しています。未確認ですが、もしかしたら、これが岡さんの生前最後の本格的な業績になってしまったのかもしれません。

私が編集長を務める『ロシアNIS調査月報』でも、2021年年末にソ連解体30周年記念号を出す予定があったので、当然のことながら、カザフスタンの執筆候補として岡さんをリストアップしました。しかし、夏頃だったか、内々に打診したところ、事情により調子が悪く、引き受けられそうもないとの返答でした。結局、この特集号は経済に特化することになったので、カザフスタンも別の経済専門家に任せることにしたという経緯があります。

とはいえ、企画段階でお世話になったので、出来上がった『ロシアNIS調査月報』2022年1月号をお送りすると、岡さんはとても喜んでくれました。連絡を取った際に、拙稿のことを、「いまちょうど『パラサイト国家ベラルーシの興亡』を拝読しています。筆に勢いがあっておもしろいです」と褒めてくれたりして。それが、たった1ヵ月前のことだったのですが……。「国際書院の本(前出のCISに関する共著のこと)、懐かしいです」というのが、彼女から来た最後のメッセージでした。

岡さんが『〈賄賂〉のある暮らし』の出版に向けた作業に取り組んでいた2018年頃、私自身も単著の執筆に取り組んでおり、「どちらが早く出ますかね」なんて話をしていました。結局、岡さんの本がすぐに世に出て、大評判を獲得。それに比べて、私はいまだに原稿作成にもがき続けています。岡さんは「服部さんの本が出たら、アジ研の雑誌で必ず取り上げますからね!」と励ましてくれていたのですが、その応援に応えられなかった自分が情けないです。何としてもその本を完成させることが、自分ができる岡さんへのせめてもの供養なのかなと、今はそんな気持ちです。

(2022年1月30日)