そんなわけで、大晦日になってしまったので、今年最後のマンスリーエッセイを。

それにしてもなあ、とにかく時間がなさすぎる。やりたいこと、計画していたことの3分の1もできないまま、月日が過ぎていく感じだ。もちろん仕事もそうだし、個人の趣味に関しても、2012年に買ったCDのうち、たぶん封を切らないまま年を越すものが120枚くらいはありそうな…。まあ、その大半はこちらの100枚組だが(笑)。2011年の震災で価値観がかなり影響されて、自分がやりたいと思ったこと、思い立ったことは、迷わず何でもやってみよう姿勢で生きているのだけれど、当然のことながら、実際にできることにはかなり限りがあるということか。まあ、そんなことを思う、2012年の年の瀬。

◆

というわけで、時間もないので、今回のエッセイも簡単なものだけで。最近私は、ロシア圏(ウクライナなんかも含む)におけるカーナビの普及と、その影響ということが気になっている。ロシア圏に出張に出向き、車を雇ったり、タクシーを拾ったりした際に、カーナビの弊害と思しき現象に遭遇することが少なくないのだ。

そもそも、ロシアではカーナビの導入が先進国に比べて立ち遅れ、数年前からようやく普及し出したという経緯がある。数年前の状況に関して、2007年に「ロシアの面白カーナビ事情」というエッセイを書いたことがあったので、まずはそれをお目にかけたい。

◆

ロシアの代表的な高級週刊誌に、『プロフィール』という雑誌があります。その雑誌の2006年11月27日号に載っていたカーナビに関する記事を、興味深く読みました。というのも、この記事は紙幅の大半を、カーナビとはどんなものかという説明に費やしているからです。それもそのはずで、同国でカーナビは、ようやく導入が始まったところなのです。

かつてのソ連は、軍事的に米国と対峙していました。その精神構造が尾を引いているので、ロシアではこれまで、高い精度で位置確認をすること自体が禁止され、カーナビに必要な専門の地図も作成されていなかったのです。しかし、そんな旧態依然たる考え方では、経済の高度化を遂げることができません。そこで、国防省参謀本部は2007年1月1日付で一連の制限措置を撤廃し、これでようやくカーナビが解禁になりました。一部のメーカーは、商品の投入を開始しています。

ただし、現時点では、カーナビの利用価値はだいぶ限定されています。まず、利用できるのは、モスクワ市とサンクトペテルブルグ市にほぼ限られるという点。また、今のところ渋滞情報などは提供できません。サービスが充実し、カーナビがロシアのドライバーにとって必需品になるのには、まだしばらく時間がかかりそうです。

急激にモータリゼーションの進むモスクワでは、道路の渋滞が深刻な問題となっています。昨年12月にモスクワに出張した時のこと。夕方、あるアポイント先に向かう際に、渋滞にはまってしまいました。30分後に目的地につかなければならないのですが、運転手は「30分では絶対無理。1時間半はかかる」と言います。そして、運転手が最善ルートをたどり、実際に目的地に到着したのは、ちょうど1時間半後でした。「恐るべし、人間カーナビ!」と驚嘆したものです。カーナビという便利なツールがない分、運転手の勘や経験がものを言う世界。ただ。これからカーナビが普及していくと、このあたりの事情も変わってくるのでしょうか。

ところで、前掲の『プロフィール』誌の記事には、ポータブル・カーナビの面白い活用方法(?)が書いてあります。「どんな状況でも使える。たとえば、森に行って、車を止め、カーナビをもって、きのこを探しに行ってもいいのだ。道に迷ったら、カーナビが車まで案内してくれる」。実は、きのこ狩りはロシア人の最大の楽しみで、職場で覇気のないような人間でも、ひとたび森に繰り出せば、やる気満々のきのこハンターに変身するのです。「カーナビできのこ狩り」という話も、あながちジョークではないかもしれません。

◆

とまあ、以上が2007年に書いたエッセイであった。それで、結論から言えば、その後ロシアでは、カーナビが急激に普及に向かったようである。最新のロシアのカーナビ市場に関しては、たとえばこちらの記事でその概要が伝えられている。これによれば、ロシアにおけるカーナビの販売台数は、2010年には124万台、2011年には152万台と、順調に拡大しているとのことである。市場のトレンドで注目されるのは、第1に、ロシアでは国際的なGPS方式に加えて、ロシア独自のGLONASSを用いた機器も併存していること。両システムを備えた機器も登場しており(2011年のその市場シェアは6.6%)、より信頼性の高いサービスが利用できる。第2に、バックモニター付のカーナビが市場に本格的に投入されるようになっていること。第3に、アンドロイドOSを搭載したカーナビが登場していること。

という具合に、ロシアでもカーナビは当たり前の存在になりつつあり、そのこと自体は結構なことだと思う。ただ、個人的に最近気になっているのは、それによって、職業として車を運転するプロのドライバーが、若干劣化しつつあるのではないかと思われることだ。ドライバーが、きちんとした知識や経験を持っていて、補助的にカーナビを使うのなら、何ら問題はない。しかし、最近のロシアでは、プロのドライバーが、素人と同じように、カーナビに頼り切りというパターンが散見されるのだ。

よく、ロンドンのタクシー運転手は、ロンドン市内のすべての通りを把握していて、住所を言えば確実にその場所に送り届けてくれるといったことが言われる(ひょっとしたら、最近は事情が変わってきているのかもしれないが)。日本のタクシー運転手も、レベルは相当高いだろう。それに比べると、ロシアは概して、ブルーカラーワーカーのプロ意識が低く、残念ながら車の運転手というのも基本的にはその範疇に属する。むろん、我々外国人が特別に雇用する運転手や、旅行社を通じて手配する車両のしかるべき運転手であれば、優秀な場合もある。前掲のエッセイで紹介した「人間カーナビ」さんのように、その知識と技量に舌を巻いたこともあった。それでも、ロシア圏の運転手は、やはり当たり外れが大きく、カーナビの登場によって運転手という職業の参入障壁が低まった分、「外れ」を引くケースが増えてきたのではないかという印象を受けている。

たとえば、今年の9月にロシアの地方都市ペルミに出張した際に拾ったタクシーの運転手は、地元で有名なホテルの場所も、大通りの名前も、まったく知らなかった。ただ単にカーナビに目的地の住所を入力し、機械的にそれに沿って運転するだけだった。気の利いた会話をするでもなく、ただひたすらカーナビが導くままに車を走らせるだけという……。私は古い価値観の日本人なので、どんな職種でも、自分の職業に誇りと向上心を持っていない人を見ると、残念な思いがする。

(2012年12月31日)

10月の下旬に、ウクライナのクリミア半島に出かけて現地調査を行ってきた。クリミア自治共和国の首都であるシンフェロポリ市と、特別市に指定されているセヴァストポリ市を訪問した。クリミアは、ソ連時代にロシア共和国からウクライナ共和国に移管されるなど複雑な歴史を辿ってきた土地であり、今日でもウクライナにありながらロシア人が多数派を成す例外的な地域となっている。また、セヴァストポリにしても、ロシア・ウクライナ双方の海軍基地が所在する特殊な軍事都市だ。折しも、筆者が現地に滞在したのは、10月28日投票のウクライナ最高会議(議会)選挙の前後であった。そこで、今月のエッセイでは、「クリミア半島政治散歩」と題し、写真を紹介しながら、現地での見聞につきごく簡単に報告したい。

翼よ、あれがクリミアの海岸線だ!

今般の議会選挙におけるクリミア自治共和国とセヴァストポリ市の投票結果を整理しておくと、与党「地域党」の完勝だった。クリミア自治共和国の比例区の結果は、地域党:52.3%、共産党:19.4%、野党連合「祖国」:13.1%、UDAR:7.2%だった。小選挙区でも、10選挙区中実に9選挙区で、地域党の候補が勝利を収めている。一方、セヴァストポリ市の比例区では、地域党:46.9%、共産党:29.5%、野党連合「祖国」:5.9%、「ロシア人ブロック」:5.5%、UDAR:5.0%となっている。小選挙区は2議席とも地域党が制した。両地域ともだいたい似たような結果だが、ロシア系住民の権利擁護とロシアとの同盟関係を主張する「ロシア人ブロック」は、全国でセヴァストポリ市においてのみ5%を超えた(クリミア自治共和国では1.2%だった)。地域党=親ロシアという言説には多分にステレオタイプ的側面があるが、クリミア半島に居住するロシア系住民が地域党の強力な支持層になっていることは間違いなさそうだ。

クリミア自治共和国の行政府

上述のように選挙期間中に私はシンフェロポリとセヴァストポリを訪問したわけだけど、街で見る政党のポスターやチラシには圧倒的な物量の差があり、地域党が9、その他の政党合計で1ぐらいに感じた。両市の中心部では地域党の大イベント会場が設営されていたし、セヴァストポリでは暴走族よろしく地域党の旗を掲げた車の隊列がクラクションを鳴らしながら街を疾走する光景も見られ、まさに「やりたい放題」という雰囲気だった。

地域党の印刷物などを配るテント

我が物顔で街を駆け抜ける地域党宣伝隊

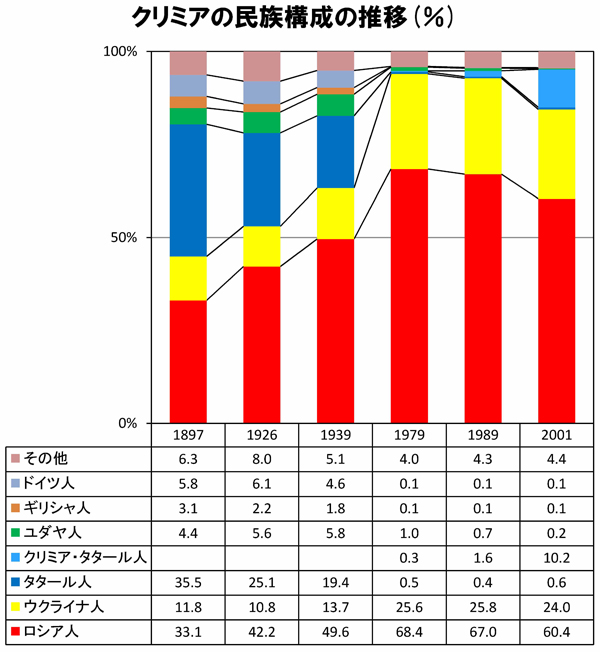

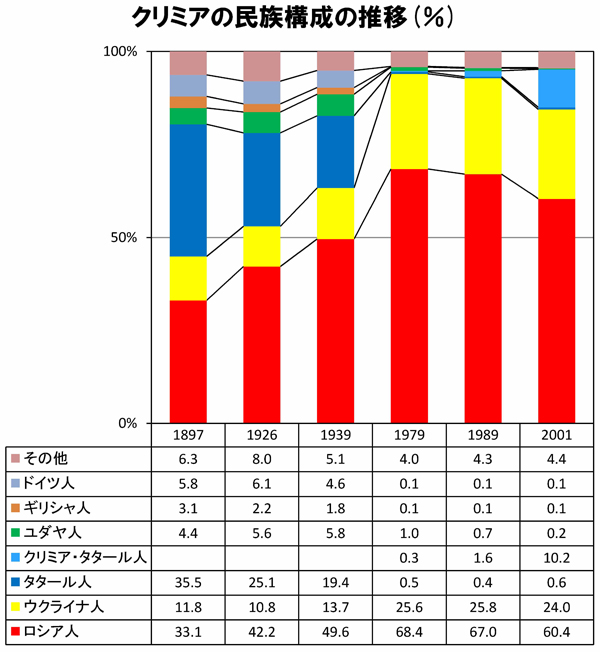

シンフェロポリに「クリミア民族学博物館」というところがあり、見学してみたところ、そこの職員たちが妙に親切にしてくれたので、行きがかり上、クリミアの民族構成の変遷を詳しくまとめた資料を買ってしまった。せっかく買って、使わないのももったいないので、資料を利用して下図のようなグラフを作成してみた。なお、2001年のデータは、クリミア自治共和国とセヴァストポリを合計して算出したものである。これに見るとおり、現時点でクリミア半島の住民の約6割が民族的なロシア人となっている。

それにしても、図に見るクリミアの民族構成の変化には、なかなか目まぐるしいものがある。もともとクリミアの住民の圧倒的多数派は、(クリミア)タタール人だった。それが、露土戦争の結果1783年にクリミアが帝政ロシア領となって以降はロシア人が入植するようになり、ソ連時代にそれが加速した。さらに時は流れ、第二次大戦中の1944年には、対独協力の嫌疑をかけられたタタール人がスターリンによって故地を追われ、中央アジア移住を余儀なくされた。戦後になると、1954年にフルシチョフの決定によってクリミアはロシア共和国からウクライナ共和国に移管され、それ以降ウクライナ人も増大、クリミアは完全にロシア人とウクライナ人という東スラヴ系の民族を主体とする地域になった。しかし、ソ連末期のペレストロイカの時代に、政治の自由化が進むと、1991年からクリミア・タタール人のクリミア帰還運動が高まりを見せ、最新の2001年の国勢調査によれば約25万人のクリミア・タタール人が半島に居住している。なお、今回博物館で入手した資料を見る限り、国勢調査資料に「クリミア・タタール人」という呼称が登場したのは、1979年が最初だったようである。

クリミア民族学博物館にある、当地の諸民族の人形をずらりと並べた展示

クリミア・タタール人

一般的に、クリミアに居住する民族として、すぐに思い浮かぶのは、すでに言及したロシア人、ウクライナ人、クリミア・タタール人であろう。また、その昔、黒海沿岸にはギリシャの植民都市が築かれたので、ギリシャ人の末裔が住んでいることも理解できる。ユダヤ人、ドイツ人なども、帝政ロシア/ソ連には多かったので、そのくらいまでは想像できる。しかし、今回クリミア民族学博物館を見学してみて、クリミアが私が想像していたよりもはるかに多民族的であることを知り、驚かされた。往時には、アルメニア人、ブルガリア人、ポーランド人、チェコ人といった近隣の諸民族に加え、イタリア人やフランス人などもクリミアに移住してコミュニティを築いていたということだ。上図に見るように、第二次大戦後にはそうした少数民族の比率はだいぶ低下してしまったものの、2001年時点でも人口1,000人を超える民族が少なくとも18に上っている。クリミア民族学博物館では、ウクライナ人やロシア人といった大民族中心主義ではなく、そうしたクリミアの多民族性が強調されていて、好感を覚えた。

セヴァストポリ湾全景

ロシア海軍博物館(あくまでもロシアの博物館で、屋根にはロシア国旗が翻っている)

海軍博物館の展示

クリミアといえばクリミア戦争、クリミア戦争といえばナイチンゲール、ですね

今回の出張で私は、シンフェロポリに宿泊し、セヴァストポリには日帰りで出かけたので、かなり駆け足の調査になった。セヴァストポリでは何と言っても、ロシア黒海艦隊基地がどんな佇まいなのかを見てみたかった。結論から言うと、私が想像していたのとは、だいぶ違っていた。私はもっと、基地が厳重なフェンスのようなもので囲まれていて、居心地悪そうに居候しているような雰囲気を思い描いていた。しかし実際には、ロシアの基地は街に完全に溶け込んでおり、疎外感のようなものはまったくなかった。もっと言えば、街全体がロシアの租借地であるような雰囲気を感じた。

ウクライナ領土にロシア国旗とロシア海軍のアンドレーエフ旗がはためく

こんな簡単に艦船の写真が撮れるとは思わなかった

こちらはウクライナ海軍の水兵さんたち

私の場合、ロシアやウクライナの地方を訪問しても、行政府とか統計局とか工場にばかり入り浸って、観光名所は素通りというパターンが多い。今回もセヴァストポリは日帰りだったので、ほとんど時間がなかったが、帰り際に立ち寄ったセヴァストポリ近郊の「ヘルソネス(ケルソネス)」というところは素晴らしかった。古代ギリシャの植民都市の遺跡が記念公園になっているものであり、黒海の景色と相まって、えもいわれぬ古代ロマンを感じさせてくれる。ウクライナにこんな美しい場所があったのかと、感動してしまった。帰り道に車で走った黒海沿岸の道路から観る景色も、急峻な山と広々とした海原とが織り成す雄大なもので、これまた感動的だった。いやあ、クリミアが観光地としてここまで魅力があるとは、正直思っていなかったなあ。

あまりにもヘルソネスが気に入ったので、FBのカバー写真もそれにしてしまった

さて、私も国際政治学徒の端くれ、せっかくクリミアまで来た以上は、どうしても見学しておきたい場所が2つあった。1つは、ソ連末期の1991年8月の保守派クーデターの際に、ゴルバチョフ大統領が幽閉されたフォロスの別荘。そしてもう1つは、1945年2月にヤルタ会談が開かれたリヴァディア宮殿である。セヴァストポリからシンフェロポリへの帰途、運転手に頼んで遠回りしてもらって、これら2つの場所を大急ぎで見て回ることにした。

ただし、フォロスにある旧ゴルバチョフ別荘は、現在はウクライナ大統領の別荘になっていて、一般人は近付けないということだった。なので、海岸線の崖の上を通る道路から、建物を見下ろすことしかできなかった。かなり離れた場所だったが、それでもあまり長居すると警備員がすっ飛んでくるという話だったので、写真だけ撮って早々に立ち去った。まあ、確かに陸の孤島のようなところで、幽閉場所としては絶妙だなというのは良く分かった。

ちょっとてっぺんだけ見えるオレンジ色の屋根の建物が件の別荘

そうこうするうちに夕刻となり、私がヤルタ近郊のリヴァディア宮殿に到着した時には、もう5時を回っていた。残念ながら、すでに宮殿の入場券売り場は閉まっており、宮殿の外観こそ拝めたものの、肝心のヤルタ会談が行われた宮殿内部を見学することはできなかったのである。ただ、宮殿は改装工事中だったようで、入場できなかったのは時間というよりも工事の関係だったかもしれない。ちょっとしょんぼりしながら宮殿の周りをウロウロ歩いていると、宮殿に併設された蝋人形館の案内を見付けた。そちらの方はその時間でもまだ入場可能だったので、蝋人形を見物し、せめてもの慰めにした。

海を見張らせる素晴らしい場所にある宮殿

宮殿は元々はロシア皇帝ロマノフ家の離宮だった

3巨頭……

(2012年11月23日)

英語に“land of milk and honey”という表現がある。旧約聖書の出エジプト記で、迫害を受けていたイスラエルの民が、モーセに導かれてエジプトを脱出する際に、「乳と蜂蜜が川になって流れている」新天地にいざなわれたことに由来する。というわけで、「乳と蜂蜜の土地」とは、豊饒の理想郷を意味するわけである。個人的には、1960年代に活躍したボーカルグループ「ヴォーグス」に、ずばり“The Land of Milk and Honey”という曲があり、それの印象が強い。

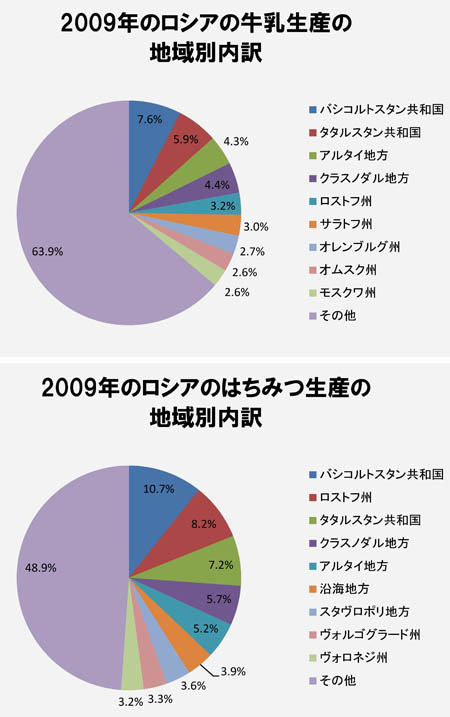

さて、今日のロシアに、まさに「乳と蜂蜜の土地」を地で行く地域があるのを、ご存じだろうか? まあ、ご存じも何も、もう本エッセイのタイトルになってしまっているが。そう、バシコルトスタン共和国こそ、現代ロシアの「乳と蜂蜜の土地」なのである。と言っても、必ずしもそれは理想郷という意味ではない。単純に、牛乳の生産量と、はちみつの生産量において、バシコルトスタンがロシア全国でトップなのである。9月に、そのバシコルトスタン共和国に出向き、現地調査を行う機会があった。バシコルトスタンの経済に関するレポートは『ロシアNIS調査月報』に書く予定なので、それを参照していただくことにして、本エッセイでは、はちみつを中心に軽目の話題をお届けする。すでにブログに書いたことと部分的に重複するが、ご容赦願いたい。

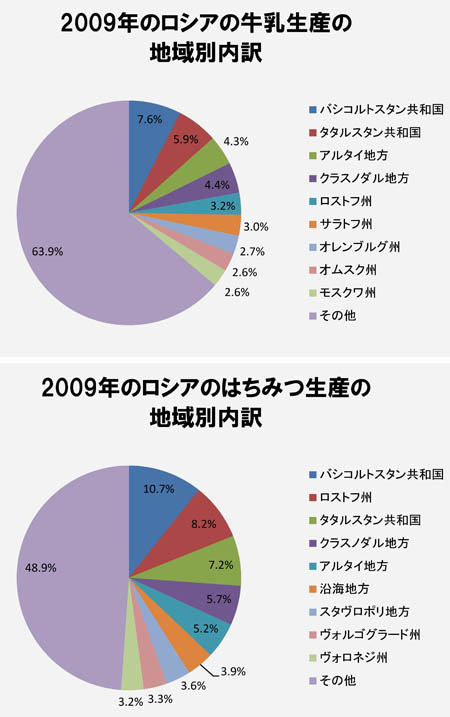

改めてデータを確認すれば、下図のようになる。2009年現在で、バシコルトスタン共和国のはちみつ生産量はロシア全体の10.7%、牛乳では7.6%を占めており、ともにロシアトップである。実は、統計数値はすでに2010年まで出ているのだが、同年の数値はあえて使用しなかった。2010年には、バシコルトスタン共和国をはじめとする沿ヴォルガ地域が旱魃の被害を受け、農業生産が全般に落ち込んだ。その結果、2010年にはバシコルトスタン共和国は、はちみつ生産量でロストフ州に抜かれ、2位に下がってしまったのである。しかし、これは特殊事情による一時的な現象と判断し、図では2009年の数字を使った次第だ。2009年の経済統計というのも、リーマンショックの影響を受けていて、本来あまり好ましくないのだが、まあ、はちみつの生産量はリーマンショックには関係ないだろうということで。

正直言うと、私はこれまで、「バシコルトスタンの名物と言えばはちみつ」ということは認識していたけれど、まさか牛乳の生産量までロシア1位だとは思わなかった。今回のエッセイを書くに当たって、「乳と蜂蜜の土地」という前振りを思い付いたものの、「牛乳のことを、どうやってこじつけようかな」と思案していたくらいで。現地で入手した雑誌の表紙に、「牛乳ウィークエンド」というイベントの写真が掲載されていたので(画像参照)、「ほらね、牛乳の生産も盛んなのです」と強弁しようかなどと思っていた。しかし、実際に調べてみたら、はちみつだけでなく、牛乳の生産も全国一ということが分かって、ちょっとした驚き。

まあ、牛乳の場合は「地産地消」という傾向が強いから、グラフに見るように、生産は多くの地域に分散していて、バシコルトスタンが首位とはいえ、どんぐりの背比べという感じもする。それに対し、はちみつの生産は特定の地域に集中する度合いが大きく、なかでもバシコルトスタンが他を引き離している。

バシコルトスタンの養蜂業は、単に生産量がロシア随一であるだけでなく、とてもユニークな産業であり文化である。以下、ロシア語版ウィキペディアの記述を抜粋して紹介する。

◆

ロシア語でбортьと呼ばれる、「野生蜂蜜採取」という営みがある。これは、樹木の空洞・くりぬいた木株を利用した原始的な養蜂業のことである。現在のバシコルトスタンの領域では、太古の昔から野生蜂蜜採取が行われてきており、18世紀後半にその最盛期を迎えた。今日では、野生蜂蜜採取が残っているのは、バシコルトスタン共和国ブルジャン地区だけである。

バシコルトスタン産はちみつの独自性をもたらしている要因の一つが、セイヨウミツバチのブルジャン(バシキール)個体群である。同個体群は、バシコルトスタン共和国ブルジャン地区の森林に生息している。ブルジャン個体群は耐寒性、病気への耐性に優れ、生産性も高い。また、攻撃性が強いので、作業員は防護服、ネット、燻煙器の使用が欠かせない。

飼養数、はちみつの生産量、研究成果において、バシコルトスタンの養蜂業はロシアでトップの地位にある。バシコルトスタンのはちみつは、多くの欧州諸国、米国、日本、中近東に輸出されている。

バシコルトスタンのはちみつは、宇宙飛行士の養成都市として知られているモスクワ郊外の「星の街」でも、ミッション前の栄養プログラムに加えられている。また、宇宙ステーション「ミール」でも、毎日の食事で提供されている。

◆

とまあ、ことほどさように、バシコルトスタンのはちみつはユニークな名産品なわけである。首都のウファ市内にあるバシコルトスタン共和国国立博物館を見学したところ、当然のことながら当地の養蜂業に関する展示に1コーナーが充てられていた。それを見て初めて知ったが、「バシコルトスタン共和国養蜂法」という法律や、「バシコルトスタン共和国養蜂業発展プログラム」といった戦略文書まで採択されているらしい。下の写真を参照。

私自身も、せっかくバシコルトスタン共和国を訪問したので、自分へのお土産として、ウファ市内のスーパーで写真に見るようなはちみつのセットを買ってきた。ちなみに、3つの小瓶のセットになっているけれど、それぞれ種類が違って、そのうち2つは液体ではなく、固形状に固まったはちみつだった。まあ、さすがに、はちみつそのものは、こういう風に良い感じにパッケージされて売られている。ウファの空港でも、はちみつのお土産を売るコーナーが設けられていた。しかし、日本だったら、あらゆるものにはちみつを練り込んで、新たな名物や土産物を開発しようとするだろう。はちみつケーキ、はちみつ煎餅、もしかしたらはちみつラーメンなんてものを出す店もあるかもしれない。その点、バシコルトというかロシアは、はちみつそのものだけ止まってしまっており、そこから敷衍しての商品開発努力みたいなものがまだ見られないのが惜しいような気がした。

ところで、初めてバシコルトスタン共和国を訪問した雑感だけど。私は2010年の11月に、タタルスタン共和国のカザンを同じように訪れていて、しばらく前にそれに関するエッセイを本コーナーで書いたことがある。バシコルトスタンとタタルスタンは、ともにロシアの沿ヴォルガ地域に位置するイスラム系の民族共和国ということで、何かと比較されることが多い。しかし、今回のバシコルトスタン出張では、タタルスタンで出会ったほどの民族色を感じなかった。

確かに、書店を覗けばバシキール文学や民族文化に関連する文献の専用コーナーが設けられていたりもする(写真)。だが、ウファの街角でバシキール語が聴こえてくるようなことは、ほとんどなかった。これはバシコルトスタン共和国の民族構成に起因しているとも思われ、2002年の国勢調査によればロシア人が36.3%、バシキール人が29.8%、タタール人が24.1%などとなっている。首都のウファ市に限ると、ロシア人50.5%、タタール人28.1%、バシキール人14.8%となり、基幹民族たるバシキール人は完全に少数派なのだ。共和国の南東部などには、もっぱらバシキール人が住む地域もあるようなので、そういった地域の小都市や農村などではバシキール語が優勢なのかもしれない。

バシキール人はムスリムながら、タタルスタンに比べてイスラム色もやや薄いのではないかという印象を受けた。ちなみに、今、バシコルトスタンで買ってきた現地の民族風音楽のMP3を聴きながらこの文章を書いてるんだけど、クリスマスソングとか入ってて、まったく屈託なし。タタルスタンのカザンでは中心部のクレムリンで巨大なモスクが威容を誇っているのに対し、バシコルトスタンのウファでは多くのモスクがスターリン時代に破壊されてしまったようで、ランドマーク的なモスクが見当たらなかった。むしろ、地方都市のステルリタマクで目にしたモスクの方が、立派だった(写真)。どこかの中東産油国が資金でも出したのだろうか?

バシコルトスタンの博物館を見学して印象的だったのは、バシキール・ナショナリズムをごり押しするのではなく、共和国の多民族性が強調されていたように見えたことである。民族衣装を展示するコーナーでは、基幹民族であるバシキール人(下の写真はそれ)、多数派のロシア人はもとより、タタール人、チュヴァシ人、マリ人、モルドヴィア人、ウドムルト人など、共和国内に居住する近隣の諸民族の装束も同列に展示している。バシコルトスタンが豊饒の理想郷かどうかは分からないけれど、異なる民族・言語・宗教が平和に共存する、安寧の地であることは間違いないようである。

ウファ滞在時に、現地調査の仕事が一段落し、夕方街を散策していたところ、教育大学の前で、何やらバシキール人の民族的なパフォーマンスのようなことをやっていた。監督のような人が時折ストップをかけて指導をしたりしていたので、たぶん何かのイベントのリハーサルみたいなものだと思う。当地は人々の顔立ちが多様で、完全にアジアという人もいれば、どう見てもロシア人という人もいるけれど、それに関係なく仲良くバシキール舞踊に興じる様子が、微笑ましかった。

さて、最後は恒例の(?)食事の談義。一昨年タタルスタンのカザンに出向いた際は、民族料理店が普通にあったので、今回のバシコルトスタンのウファでもそういうレストランがあるだろうと期待していたのだけれど、そういうものは街中にほとんど見当たらない。ウファ市内での調査日のお昼時に、せっかくウファまで来てマクドナルドは嫌だなあと思ってしばらく辺りをさまよったところ、良い感じの店を発見。ファーストフードとレストランの中間くらいの「ビストロ」と称する業態で、ショーケースの中にある食べ物を選んでレジで支払いをすると、番号を渡され、自分の好きな席に着けば番号を見てウェートレスが食べ物を運んできてくれるという方式。なかなか便利。

肝心の食べ物も、なかなか良かった。必ずしもバシキール料理店という感じでもないのだけれど、地元庶民の店なので、一応それっぽい食べ物もある。せっかくイスラム圏に来たので、羊をチーズで覆って焼いたようなメインと、ごはん、「チェチェヴィーチヌィー」というチョルバのようなポタージュスープ、「アンカラ・サラダ」を頼んで、319ルーブル、800円弱だった。味も量も大満足。要するにトルコ風の食べ物が多いということかな。結局、2日半バシコルトスタンに滞在して、現地ならではの食体験はこのビストロだけだったけど、これがあっただけでもよかった。

(2012年10月14日)

9月ももう終わりか。ちょっと気が重いけど、月が変わる前に、マンスリーエッセイを更新しなきゃな。というわけで、「沖縄とベラルーシのナショナリズム比較」の3回目、今回が最終回。

さて、根本的な問題として、沖縄の人々が独自の民族であることを名乗るに足る固有の特徴を備えた存在かと言えば、答えはイエスであろう。

まず、沖縄人のルーツ、形質人類学的な特徴について考えてみよう。今回、私が読んだ一連の沖縄関連書籍で、個人的に一番面白かったのが、安里進・土肥直美著『沖縄人はどこから来たか(増補版) ―琉球=沖縄人の起源と成立』(ボーダー新書、2011年)というものだった。私はもともと日本人のルーツ論にすごく興味があるのだけれど、この本はそれを沖縄という側面から見たもので、那覇の書店で買ったものを帰りの道中で一気に読んでしまった。ただ、この本の構成はちょっとトリッキーで、基本的には1997年に催された対談を収録したものなのだけど、2011年に増補版を出すに当たって「対談以降の調査研究の進展」という部分が加えられており、この中で対談で語られていたことが覆されたりしている。はっきり言って、この増補部分だけ読めば事足りるかもしれない。

で、「対談以降の調査研究の進展」で語られていることをかいつまんで言うと、ざっと以下のとおり。沖縄の港川で発見された旧石器時代(1.8万年前)の港川人(写真参照)は、従来は縄文人の祖先とされていたが、最近の研究でその考え方は退けられた。港川人から貝塚時代人に至る1万年の骨の見付かっていない空白期があり、したがって港川人がどこから来てどこに行ったのか、その後の沖縄の人々とどう繋がるのかは依然として不明。時代は下り、9~12世紀にかけて奄美諸島の喜界島に九州系渡来集団と島民の混血集団が形成された。そこで琉球に適合した農工システムと海外交易などの文化の原型が作られ、この島で増大した人口が琉球列島に拡散していった。大掛かりな城砦(グスク)、農耕を特徴とする琉球のグスク時代は、このようにして成立した。これに伴い、琉球の人口は急増し、人類学的にも従来の貝塚人とは異なり、中世日本人と同じ特徴を持つ人々が登場した。以上が「対談以降の調査研究の進展」のあらましであり、要するに沖縄人のルーツは中世以前については引き続き不明な点が多く、少なくとも港川人が縄文人になったという説は崩れたものの、その後の琉球の繁栄に繋がるグスク文化(11世紀後半~)の成立に際しては中世日本(具体的には九州)の影響がきわめて大きく、その時期に人類学的な特徴も本土の日本人に近付いた、ということのようである。

他方、これまた死ぬほど面白い書籍である篠田謙一著『日本人になった祖先たち ―DNAから解明するその多元的構造』(NHK出版、2007年)の中では、ミトコンドリアDNAの分類という最先端の手法も交えた日本人のルーツ論が論じられており、この中で当然沖縄人のルーツについても触れられている。これによれば、現代の沖縄の人たちが持っているミトコンドリアDNAのタイプは、大半のものが本土日本のそれと一致しているが、頻度がかなり異なる、ということである。単純化して言えば、沖縄人と本土日本人は、概ね同じルーツを持つが、ブレンドの比率が異なるといったところだろうか。

拙著『不思議の国ベラルーシ』の中では、ベラルーシ民族の成立に関し、「種族説」「基層説」「古代ルーシ民族説」という3つの説が唱えられていることを紹介した。同著を書いた時には、こうした論争は現代ベラルーシ国民のアイデンティティの問題との関連では面白味があるものの、実際にベラルーシ民族の成立過程が科学的に解明されたりすることは、まずありえないだろうと考えていた。しかし、ミトコンドリアDNAをはじめとする最新の手法を駆使すれば、ベラルーシ人のルーツに関しても、新事実が明らかになるかもしれない。現に、簡単にネット検索してみたところ、関連するであろう資料がちらほら目に付いた。むろん私自身が研究できるわけではないが、日本人および沖縄人のルーツに加え、ベラルーシ人のルーツ問題に関しても、引き続き研究の進展を見守っていきたいと思う。

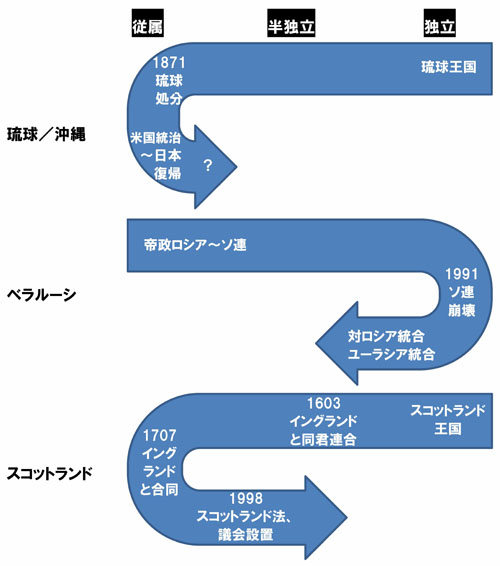

沖縄/琉球の歴史に関しては、上里隆史著『海の王国・琉球 ―「海域アジア」屈指の交易国家の実像』(洋泉社、2012年)という新書を読んでみた。ある人間集団が、民族としての自意識を持ち、現代の世界で独立国家の建設に向かう上では、過去に独立国であった経験を有し、回帰すべき歴史上の「黄金時代」が存在することが、重要な決め手になる(むろん必要条件ということではないが)。その観点から言えば、先月掲載した図に見るように、沖縄とスコットランドにはそのような歴史的な拠り所があり、ベラルーシにはないということがはっきりしている。上里『海の王国・琉球』でも、帯の文句にもあるように、独立国家としての経験が改めて強調されている。ただ、私がこの本を読んで強く感じたのは、琉球の独立国としての実績に加えて、そもそも日本の本土と琉球では歴史のありようからして根本的に異なるのではないかということだ。日本列島という、外的境界が比較的はっきりした版図を有し、その内部の論理での歴史を刻み続け、ついには鎖国までしてしまった本土日本国。それに対し、本書が描くように、琉球は交易国であり、国境を越えた「海域史」という視点から捉えられるべきものである。

次に、民族を考える上での重要な要素である言語について考えてみたい。言うまでもなく、沖縄には琉球語がある。ウィキペディアからのコピーで失礼するが、「琉球語もしくは琉球方言とは、日本の沖縄県と鹿児島県奄美群島で用いられる言語である。日本本土の日本語と系統を同じくするものの、口頭では互いに全く通じ合わないほどの違いがあり、日本語とは別の言語と見なす立場と、日本語内部の一方言と見なす立場とがある。また琉球語内部でも地域差が大きく、諸言語の集合として琉球諸語とされる場合もある。独立言語として見た場合、日本語と系統が同じ唯一の言語と見なされる。日本語と琉球語を合わせて日本語族とする学者もおり、さらに琉球語の多様性から『琉球語派』と呼ばれることもある。一方、日本語の一方言とする立場からは、『琉球方言』または『南島方言』と呼ばれ、日本語は琉球方言と本土方言の2つに大きく分類できる」とされている。

琉球語と言えば、個人的には千野栄一著『プラハの古本屋』(大修館書店、1987年)に掲載された「沖縄の熱帯魚」というエッセイが強く印象に残っている。千野栄一さんというのは、すでにお亡くなりになっているけれど、我々の時代に東京外語の名物的な言語学者だった人。このエッセイの中で千野先生は、沖縄に仕事で赴き、現地の方言(千野先生は「方言」としている)で演じられる演劇を観に行った体験について語っている。この芝居を観て、注意深く耳を傾けても、最初は会話の3割くらいしか理解できなかったという。その上で千野先生は、「日本語のように同系の言語を持たない言語では、遠い方言をきくことだけが、同系の言語を持つ話し手がその言語に接したときにどう感ずるかを知るてがかりである。ちょうど私がこの芝居を見るのと同じように、ドイツ人はデンマーク語をきき、スペイン人はポルトガル語を感じ、ロシア人はブルガリア語を理解するのである。すなわち、同系の言語を学ぶというのは、同じように外国語を学ぶといっても、われわれが英語や朝鮮語を学ぶのとは全く別なレベルの話なのである」と論じている。

このエッセイがとても印象に残っていたので、私はたとえばロシア語・ベラルーシ語の言語学的な距離を考える上でも、「ロシア人がベラルーシ語の演劇を観たら、会話の何割を理解できるかな?」なんてことを常に意識する癖がついている。ちなみに、具体的に言えば、おそらく日本本土の言葉と琉球の言葉の距離よりも、ロシア語とベラルーシ語の距離の方が、より近いであろう。ロシア人がミンスクのヤンカ・クパーラ劇場でベラルーシ語劇を観たら、セリフの6割くらいは理解可能なのではないか。それでも、ベラルーシ語が独自の言語とされているのだから、琉球語も独自の言語としての権利を充分に有していることになろう。

ちなみに、私は今回初めて認識したのだが、「ウチナーヤマトグチ」というものがあるらしい。これは、沖縄に伝わる伝統的な言葉ではなく、本土の日本語の影響を強く受けて戦後に成立した現地語ということのようだ。これまたウィキペディアからコピーさせていただくと、「第二次世界大戦後、標準語(ヤマトゥーグチ)を使ったメディアの普及や、学校における標準語普及運動(方言札)により、旧来の話者は次第に高齢者に限られ、土地の方言が分からない、もしくは聞けても話せない若者が増えた。一方、普及した標準語は元の方言の影響を強く受け(言語接触)、また米軍統治によって本土との交流が断たれたことで、言葉本来の意味とは異なる独自解釈や誤読が訂正されることなく定着したことなどによって、伝統的な方言と標準語のどちらでもない新しい方言とも言える『ウチナーヤマトゥーグチ』と化していった。戦後教育より下の世代は、概ねこのウチナーヤマトゥーグチの話者である」、とのこと。なるほど、確かに沖縄出身のタレントがテレビに出演し独特の口調でトークしているのをよく聞くが、あれは正調沖縄方言ではなく、ウチナーヤマトグチということになるわけか。ベラルーシにおける「トラシャンカ」(ロシア語とベラルーシ語のチャンポン語)に近いものなのだろうと、私なりに理解した。

一般的に、言語と並んで、民族の特徴を成すことが多いのが、宗教の要因である。私が今回沖縄に行って驚いたのは、お墓の形状が本土のそれとはまったく異なることであった。普段、テレビ番組なんかで沖縄の食べ物や文化なんかが紹介されることは多いけど、お墓まではなかなか取り上げられないからなあ。また、沖縄で見かけた仏教寺院も、随分と異国情緒漂うものだった(お墓とお寺は下の写真参照)。考えてみたこともなかったけど、沖縄の宗教事情って、一体どうなっているんだろう? 興味を覚えた私は、タクシーの運転手に、軽く話を振ってみたのだが、その答えを聞いて、頭がクラクラしてきた。「沖縄の伝統的な宗教は、土着的なシャーマニズムで、村にはそれぞれ神聖な場所があります。ただ、うちのおばあの一家はカトリックでした。葬式の時は、坊さんが来ましたね。仏教だか何だか知りませんが、とにかく坊さんが来ました」。う~む、この「仏教だか何だか知りませんが、とにかく坊さん」という表現に、私は思わずうなってしまった。確かに、琉球/沖縄固有の宗教ということで言えば、土着的なシャーマニズムということになるのだろう。このあたり、一部のベラルーシ知識人の「異教自慢」と、相通じる気がしないでもない。しかし、たとえばポーランド人がカトリックという特定の宗教を国民的なアイデンティティの中核に据えているのとは異なり、沖縄の人々が土着宗教を拠り所に結束するといったことはあるまい。むしろ、そのような土着信仰をベースに持ちながらも、キリスト教や仏教も自分たち流に染めながら柔軟に取り入れていくという、そのチャンプルー具合こそが沖縄的なのかもしれない。

私がベラルーシと沖縄の共通点として真っ先に思い当たるのは、第二次大戦の戦争被害である。周知のとおり、先の大戦の際に、沖縄は日本で唯一、地上戦の舞台となり、住民の約3分の1が犠牲になった。一方、ナチス・ドイツのソ連への侵略ルートに当たるベラルーシも、ソ連の中で最大と言っていい戦災地域であり、以前は住民の4分の1が失われたと言われていたが、独立後は「3分の1が失われた」という説が強まっている(本件はルカシェンコ政権と民主野党の数少ないコンセンサスの一つ)。戦前の日本の軍部は沖縄を捨て石にしようとしたのだから、一般的に言えば、大戦の記憶は、沖縄ナショナリズムを強める方向に作用するだろう。それに対し、独ソ戦の際にベラルーシも半ば見捨てられたようなものだったが、ソ連の場合には戦争に勝ってしまったというのが決定的な違いで、ベラルーシの人々もその輝かしい勝利に貢献した。したがってベラルーシにおいては大戦の記憶が、むしろソビエト愛国主義的な琴線を刺激して、ロシアとの友好・統合に向かう要因となるのである。

最後に、私はエコノミストなので、経済とナショナリズムのかかわりという角度からも、多少言及しておきたい。周知のとおり、米軍基地問題で沖縄県に多大な負担を強いていることから、日本政府は沖縄に優遇的な経済振興策を適用してきた。現行の沖縄振興法の目玉は、様々な経済特区制度を導入していることである。本エッセイでは、沖縄とベラルーシの比較ということを試みてきたが、ベラルーシに関しても、ロシアが同国を同盟国として繋ぎ止めるために、実質的な経済支援策を継続してきたことが知られている。ただ、「安全保障の見返りとしての経済優遇制度」ということで言えば、むしろ沖縄とロシア・カリーニングラード州を比べてみたりすると面白いかもしれない。

しかし、沖縄の経済振興策の成果については、メディアや論者によって評価が大幅に異なり、私のような門外漢は判断に苦しむところである。沖縄の本土復帰40周年のタイミングで、雑誌『世界』(2012年6月号)が沖縄特集を組んだ。それに掲載された前泊博盛「40年にわたる政府の沖縄振興は何をもたらしたか」では、いかに日本政府の振興策が沖縄の内発的な発展に繋がっていないかが強調され、一連の特区もまったく機能していないことが指摘されている。もう一つ、新城和博「郊外化と植民地化の狭間で」でも、那覇近郊の再開発地「おもろまち」の事例を取り上げつつ(下の写真参照)、沖縄の原風景の破壊を批判している。一方、『日経ビジネス』(2012年8月6-13日合併号)の特集「沖縄経済圏 ―アジアを引きつける新産業の衝撃」では、完全に「今、沖縄がアツい!」という調子で論じられている。一連の特区は、確かに活用が遅れていたが、東日本大震災および本土の電力不足という事態を受け、最近になって沖縄の特区が製造業の拠点として脚光を浴びているというのである。おもろまちに関しても、急ピッチで開発が進む「一等地」という評価になる。

ところで、先月取り上げた松島泰勝『琉球独立への道』でも紹介されているように、1970年代にスコットランドでナショナリズムが高まった際の一つの背景として、北海で原油が発見され、「これはスコットランドの原油である」という主張が台頭した点があった。原油によってスコットランドの自立が可能になると期待されたわけである。他方、現在焦点となっている尖閣諸島でも、1970年代に地下資源が発見され、それ以降中国が領有権を主張するようになったと言われている。中国の主張は身勝手で論外であるにしても、スコットランドの例にならって言うならば、沖縄の人々が「尖閣は沖縄のものであり、これは沖縄の資源である」という主張を始めたとしても、理屈としては間違っていまい。尖閣の領有権をめぐって日本と中国という主権国家同士が正面から対立する事態となっているので、なかなか沖縄の視点というのが日本本土の人間には伝わってこないが、ひょっとしたら豊かな資源が眠る尖閣の存在が沖縄ナショナリズムの触媒になるなんてことも、長期的にはありうるかもしれない。その点で、鉱物資源を持たないために製造業立国として処していかざるをえず、ゆえに独立よりも原燃料供給国であり大市場でもあるロシアとの結合を志向しがちなベラルーシは、事情が異なる。

以上、3回にわたって「沖縄とベラルーシのナショナリズム比較」をお届けしました。嗚呼、何て酷い内容。

(2012年9月30日)

先月導入部だけ披露した「沖縄とベラルーシのナショナリズム比較」の続き。しかし、色んな資料を乱読していたら、収拾がつかなくなってしまった。今月で完結するつもりだったのだが、ちょっとまとめられそうにない。というわけで、今回を第2回とし、次回の3回目で完結を目指したいと思う。

さて、5月に沖縄に旅行した際に、「那覇に大きな本屋はありませんか?」とタクシーの運転手に尋ねたところ、国際通りの近くにあるジュンク堂に案内された。売り場を訪れると、そこにはありとあらゆる沖縄関連書籍が揃っており、圧倒されてしまった。1階の目立つ場所に本土復帰40周年の特集コーナーがあったし(下の写真の左)、2階の専門書のフロアには本棚数列分にもわたる沖縄本が並べられていた(同じく右)。はっきり言って、今回の沖縄旅行で一番テンションが上がったのが、この本屋だった。何も、「癒しの楽園」を訪れて、本屋なんかで盛り上がらなくてもいいのだが……。

それで、この書店できわめて興味深い本を見付けたのである。松島泰勝著『琉球独立への道 ―植民地主義に抗う琉球ナショナリズム』(法律文化社、2012年)という新刊だ(なお、松島氏は沖縄ではなく「琉球」という名称を使用することにこだわっており、私はその立場は尊重するものの、本エッセイでは基本的により一般的な「沖縄」と呼ばせていただく)。従来沖縄では、日本からの独立という願望が語られることはあったものの、往々にして現実的な裏付けを欠き、しばしば「居酒屋独立論」と揶揄されてきた。それに対し、この松島氏の新著は、太平洋島嶼諸国・南アジア諸国・スコットランドの経験などを踏まえつつ、沖縄のナショナリズムと独立の可能性につき社会科学的に論じている。今回のエッセイのお題である「ベラルーシと比較しつつ沖縄のナショナリズム/独立論を考える」というテーマは、この松島氏の著作に触発されたところが大きい。実を言うと、私は以前から、ベラルーシとスコットランドを比較してみると面白いのではないかと考えていた。松島氏が沖縄とスコットランドを比較しているのを拝見し、「これにさらにベラルーシを加えて比較分析するのが自分の役割だ」と思い込んでしまったのである。

ただし、『琉球独立への道』を一通り読んでみて、本書は必ずしも科学的な態度に貫かれているわけではないという印象を受けた。我々は民族たりうる存在であり、そのナショナリズムに立脚して琉球は日本から独立する「べきだ」というのが松島氏の主張であり、その主張を補強するために社会科学の知見を援用しているというのが本書の姿である。また、松島氏が想定している琉球はシビックというよりもエスニックなネイションであり、やや排他的なニュアンスを帯びる。私などは、もしも沖縄が本気で独立を望むのなら応援する用意があるが、日本人への強い不信感をにじませる松島氏の語り口を目の当たりにすると、「では我々本土の人間は一体どうすればいいのか?」と、だいぶ戸惑うところがある。本書の場合、社会科学の体裁はとっているものの、琉球は独自の民族であり独立すべきだという主張ありきであり、琉球民に向けての啓蒙またはアジテーションの書と位置付けるべきであろうというのが、率直な読後感だった。

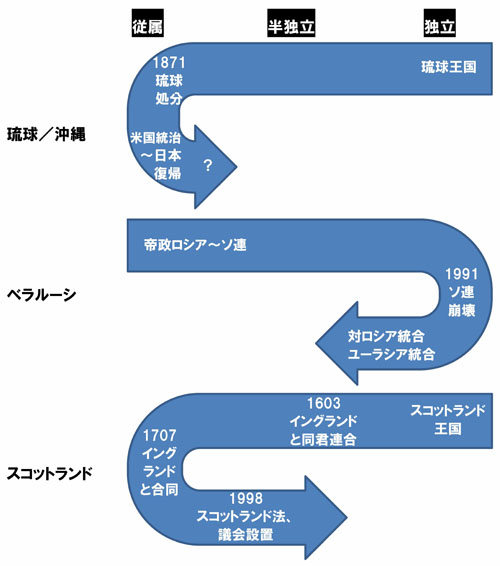

大掴みな構図を描けば、ベラルーシとスコットランドはともに現在、「半独立国家」的な位置に向かって進んでいるところと言えそうである。しかし、両者は行き先は同じでも、ベクトルが異なる。こういうものは、どの時代をスタート時点と捉えるかということでニュアンスが変わってくるが、スコットランドは中世まで王国を築いていたという黄金時代を有しており、それが徐々にイングランドに取り込まれて独立を失ったという経緯であろう。しかし、近年になってスコットランド・ナショナリズムの再興が生じ、英国労働党のブレア氏が政権を取った際に同勢力を支持基盤の一つとしたことなどから、1998年にスコットランド法が成立し、翌年にはスコットランド議会が誕生した。これに対し、ベラルーシの場合は、元から「ベラルーシ」という確固たる存在があったわけでなく、むしろロシア/ソ連の歴史およびポーランドとの関係の所産として生まれ落ちたという感が強く、その姿は19世紀末~20世紀初頭になってようやくおぼろげに浮かび上がってきた。ソ連時代にベラルーシというネイションが多少なりとも定着したとはいえ、1991年の独立は自ら望んだものではなく、むしろ多くの国民にとって「悪夢」だった。そうした状況のなか、ロシアとの統合を大衆迎合的に唱えたA.ルカシェンコ氏が1994年の大統領選で勝利を収め、その後騒動を巻き起こしつつも両国は統合を推進している、という経緯である。つまり、スコットランドとベラルーシは、別々の方角から半独立国家的な位置に向かって進んでいると位置付けられる。それを図示したのが、下図である。

言うまでもなく、琉球/沖縄の場合はスコットランド型であろう。元々「琉球王国」(1492~1879年)という独立国家があり、それが隣接する大国(日本)に飲み込まれ、近年になって再びナショナリズムが頭をもたげようとしているという流れは、スコットランドと共通する。もっとも、現在のところ琉球ナショナリズムは萌芽的にすぎず、今後沖縄が自治や、いわんや完全な独立の獲得に向かうのかは明らかでない。

ベラルーシにしても、スコットランドにしても、現時点で半独立国家的な位置をうかがっているのは、超国家的な受け皿があるからである。ルカシェンコ政権のベラルーシは、さすがにロシアに完全に飲み込まれることには抵抗を示しているが、カザフスタンなども含むより広範な枠組みであるユーラシア統合であれば応じやすく、最近になってルカシェンコ政権がロシアを中心とした国家統合により柔軟に対応するようになっている一因もその点にあると考えられる。一方、ヨーロッパにおいてはEUの深化により国民国家が相対化されているので、スコットランドも「EUの中のスコットランド」をめざすことができる。このあたりについては、一條都子「イギリスの解体? ―マルチ・ナショナル国家イギリスとEU」西川長夫・宮島喬編『ヨーロッパ統合と文化・民族問題 ―ポスト国民国家時代の可能性を問う』(人文書院、1995年)を参照していただきたい。それに対し、東アジアにおいては、沖縄が半独立ないしは独立を遂げるに当たっての受け皿が見当たらない。むしろ、このところの領土をめぐる緊張にも見られるように、主権国家同士が角逐し合う古典的な国際関係が根強く残っているのが、東アジアである。ちなみに『琉球独立への道』の中で松島氏は、いずれかの大国の戦略に乗っかる形で琉球が独立を目指すことに関しては、戒める立場を示している。やや現実味を欠くように思ってしまうのは、私だけだろうか。

一つ注意すべきは、ソ連時代にベラルーシは強固な中央集権体制の下に置かれ、「ベラルーシ・ソビエト社会主義共和国」という存在は多分に名目的であったものの、同共和国は国連の原加盟国であったという事実である。今後ベラルーシが対ロシア統合、ユーラシア統合にさらにコミットしたとしても、国連加盟国という名誉あるステータスを手放すことはあるまい。一方、今後スコットランドや沖縄が独立を目指すならば、国連加盟の実現というのが重要なメルクマークになるはずだ。

ややこしいのは、スコットランドはサッカーの協会ではイングランドとは別の独自の資格でFIFAに加盟していることである。周知のように、サッカーの国際大会では英国はイングランド・スコットランド・ウェールズ・北アイルランドという4つの枠組みに分かれて戦う。今般のロンドン五輪では、英国統一チームの結成を試みたものの、スコットランドと北アイルランドは参加の要請に頑として応じなかった。スコットランドは、ことサッカーにおいてはすでに実質的に独立国であり、今後もそれが強まることがあっても弱まることはあるまい。それに対し、ソ連が崩壊したことに伴い、ベラルーシは独自のサッカー協会を有するに至った。ただ、ベラルーシ・サッカーは弱体なため、ロシアと共通のリーグ戦をやるべきだといった議論は根強い。また、私の感覚から言うと、もしもロシアとベラルーシの合同の代表チームが作られることになったとしても、それに抵抗を示すベラルーシ国民は決して多くないと思う。沖縄はどうだろうか? 沖縄代表が独自に国際大会に出たり、あるいは日本代表と戦ったりといったことは、今のところあまり想像できない。

とりあえず今月は以上で、来月に続く。う~む、大風呂敷を広げた割には、完成度が低すぎて、泣けてくる。まあ、無償で書いているエッセイにすぎないので、ご容赦願いたい。

(2012年8月25日)

5月に沖縄を観光してきた。自分としては、連休中は働いていたので、ちょっと後ろにずらしたゴールデンウィークという位置付けで、まったくの遊びだったのだが、初めての沖縄訪問でやたらと知的刺激を受けてしまった。しかも、5月12日から15日までという旅程だったのだけれど、最終日の15日が偶然にも沖縄の本土復帰40周年に当たってしまい、これも何かの縁なので、日頃の不勉強の反省も込め、この機会に沖縄のことをちょっとは真剣に考えてみようかと思ったのだ。その上で、沖縄についてのエッセイを書いてみようか、と。

昨年は、広島に旅行に行って、「平和を考えるオトナ修学旅行」なんてエッセイを本コーナーで披露した。今回の沖縄旅行でも、太平洋戦争の記憶や、現在も重くのしかかる米軍基地問題を中心に見聞を試みて、「平和を考えるオトナ修学旅行 パート2」をやってみようかなどと、当初は思った。

そんな発想で、沖縄に関する書籍を何点か買い求め、旅行の前後に読んでみた。代表的なものとして、新崎盛暉『沖縄現代史 新版』(岩波書店、2005年)というものがあった。しかし、200ページ程度の新書ながら、この本を読破するのはかなりしんどかった。戦後に沖縄がどれだけの苦難を味わったかということが、延々と告発調で記されている。むろん、現実の歴史が過酷であったからこそ、いきおいそういった筆致になるのだろうし、我々はそれを直視すべきなのだろう。ただ、そうは言っても、この調子で書かれた本を通しで読むと、精神的に参る。スタンダードな戦後史として、常に手元に置いて必要に応じ参照するという性格の書籍と思われる。

もう一点、新書版で読んだのが、高橋哲哉著『犠牲のシステム 福島・沖縄』(集英社新書、2012年)という本。原発と沖縄という私の当面の関心事を並列的に論じたものであり、恰好の参考図書になるはずだと期待した。しかし、読み終えてみて、この本から何か新たな発見をしたという感じを、私は受けていない。高橋哲哉氏は哲学者であり、原発問題や軍事問題に特別な知見をお持ちなわけではない。この本の眼目は、福島の原発、沖縄の米軍基地を、「犠牲」という共通のキーワードで括ってみせた点にある。しかし、その構造は多くの国民にとって周知のものであり、この本の新味は単にそれに「犠牲」という語を冠した点に尽きるのではないかと感じた。まあ、確かに、昨今大きな流れになりつつある反原発運動と、オスプレイ配備に対する国民的反発という現象を見ると、その両者には脱「犠牲」の潮流という通底したものを感じ、概念的な整理には役立つが。

さて、5月12~15日に沖縄に滞在した私だったが、日程の都合で、基地問題の象徴とも言うべき普天間基地の界隈を見学できるのは、5月13日しかなかった。広大な普天間基地の周囲を、半日ほどかけて、散策してみた。しかし、どうも様子がおかしい。基地から爆音が一切聞こえてこないのである。実は5月13日は日曜日で、後から聞いたところによると、日曜日は基本的に基地は休業ということらしい(知らんがな、そんなこと)。しかも、本土復帰40周年を間近に控え、折しも沖縄では「5.15平和行進」という反基地の示威行為が繰り広げられており、それに配慮して米軍は活動を自粛気味だったという話も聞いた。いずれにせよ、わざわざ普天間基地を見に行って、爆音を轟かせながら民家をかすめるように離着陸する航空機の様子を体験できないとは、我ながらマヌケである。

ただ、その5.15平和行進の様子を現地で実際に目撃できたのは、勉強になった(写真参照)。むろん、現在の沖縄に、1995年の米兵による少女暴行事件の時のような、煮えたぎる怒りのマグマは感じられない。沖縄県が日本全体の米軍基地の実に74%を押し付けられていることへの不満は当然大きいものの、多くの人々は怒ることに疲れてしまったのか、くだんの平和行進は少数派の特殊な人たちがやっているという雰囲気だった。その一方、やはりご当地であるがゆえに、普天間基地へのオスプレイの配備の問題は5月の時点ですでに大きな問題となっており、地元マスコミでは大騒ぎになっていた。

そんなわけで、最初は「平和を考えるオトナ修学旅行」路線で行こうと思っていたのだけれど、「これぞ」という書籍には出会えず(むろん、読んだものはそれぞれに勉強になったが)、基地見学も空振りに終わり、ちょっとそういう心境でもなくなってしまった。そもそも、沖縄の戦争被害や基地問題に関しては、研究者やジャーナリストによる優れた研究・報告がいくらでもあるはずで、いまさら私が語ってみたところで、あまり意味はないだろう。

ただ、今回私が得たごく限られた見聞の範囲内でも、沖縄の人々の人権が米軍基地によってどれだけ蹂躙されているかを、改めて痛感した。米国の「自由」や「民主主義」と称するものは、なんと欺瞞および自己中心主義に満ちたものであるか。そして、その片棒を担ぐ日本政府の情けなさ。私の研究対象であるロシア・NIS諸国は、民主化の面で課題を抱えた国が多く、それに関し欧米諸国から批判を受けがちである。私の同業者の中にも、米国の政府や団体が示すロシア・NIS諸国についての評価を無批判に引用して、それで同諸国を研究したような気になっている人もいる。むろん、我々はロシア・NIS諸国の抱える問題に目を向けていかなければならないし、その際に米国から発信される情報を利用することもありうる。しかし、私たち日本国民が当事者として現在まさに直面している問題は、沖縄における人権侵害である。それを直視することなく、日米が民主主義の同盟者であるかのように錯覚し、ロシア・NISの強権政治を批判する米国の御先棒を担ぐような態度は、とてつもなく滑稽であると言わざるをえない。

いずれにしても、今さら私などが語るまでもないので、今回のエッセイでこれ以上、沖縄の「犠牲」について論じるのは、止めることにする。その代わり、私なりの語り口を模索した結果、無謀ではあるが、自分の専門であるベラルーシと比較しつつ、沖縄のナショナリズムや独立の可能性について語ってみようと思い立った。沖縄が基地問題で苦しんでいるのを見ると、「いっそのこと、日本から独立したらいいのでは」というのは、誰もがちらっと考えることではないかと思う。それでは沖縄というのは独立するに値する独自性を備えた存在なのか? そして実際に独立の機は熟しているのか? やや荒唐無稽ながら、かつて同じような視点でベラルーシについての著作を上梓した立場から、ベラルーシと沖縄を比較してみようという企画である。

しかしながら、前置きがだいぶ長くなってしまった。今月はここまでとして、続きは来月お届けする。以下、フォトギャラリーをちょっとだけ。

(2012年7月24日)

嘉数高地から臨む普天間基地

フェンスの向こうのアメリカ

普天間基地のある宜野湾市にて、5.15平和行進の様子

これは普天間に代わる基地の移設先に挙がっている名護市の平和行進の模様

反基地だけでなく、労働運動・学生運動・反原発など多様な潮流が合流している感じ

先日旅行に行って、すっかりはまってしまった沖縄についてのエッセイを書こうと思っていたのだけれど、ちょっと書籍を読んだりするのに時間がかかりそうなので、今月はごく簡単に、別のテーマで。

昨年12月、西ウクライナのイヴァノフランキウシクとリヴィウで現地調査を行った。その際に、両都市を結ぶ適当な公共交通手段が見付からなかったので、イヴァノからリヴィウまで自動車で移動した。せっかくなので、移動の途中で、普段あまり訪れることのできない小都市の様子を視察してみようと思って、道中にある色んな街を下調べしたところ、「ハリチ」という興味深い小都市が目に留まった。資料を読むと、かの「ガリツィア」(ウクライナ語読みでは「ハリチナ」)という地名は、このハリチから来ているということである。

昨年12月、西ウクライナのイヴァノフランキウシクとリヴィウで現地調査を行った。その際に、両都市を結ぶ適当な公共交通手段が見付からなかったので、イヴァノからリヴィウまで自動車で移動した。せっかくなので、移動の途中で、普段あまり訪れることのできない小都市の様子を視察してみようと思って、道中にある色んな街を下調べしたところ、「ハリチ」という興味深い小都市が目に留まった。資料を読むと、かの「ガリツィア」(ウクライナ語読みでは「ハリチナ」)という地名は、このハリチから来ているということである。

ロシア・ウクライナ圏に馴染みのない方は聞き慣れないかもしれないが、ガリツィアはロシア(ルーシ)・ウクライナの歴史上、特有の役割を果たした地域である。面倒なので日本語のウィキペディアからコピーしてしまうと、「(19世紀に)ロシア帝国領内での弾圧が厳しくなるとウクライナ人作家たちは比較的自由なオーストリア帝国領のガリツィアに活動の場を移した。『ウクライナのピエモンテ』と呼ばれたこの地が民族運動の政治的そして文化的中心地となった」、という歴史的経緯がある。そして、ソ連邦の末期に、ウクライナ民族主義・独立運動の急先鋒となったのも、またガリツィアであった。

もっと遡ると、「ガリツィア・ヴォルィニ公国」の重要性も見逃せない。古代ルーシの時代、その南西部に栄えた領邦国家であり、その版図は現在のウクライナ西部だけでなく、現ベラルーシ西部のブレスト州あたりも含んでいた(上掲の歴史地図参照)。だから、かつてベラルーシの歴史をかじった私にとっては、ガリツィア・ヴォルィニ公国の絡みでも、ガリツィア/ハリチナという地名に親しみを感じてしまうのだ。

そんなわけで、ロシア・ウクライナにかかわる者の間では広く知られており、個人的にも親近感を覚える「ガリツィア/ハリチナ」という地域名なのだが、その名前の元となったハリチという街があるということを、恥ずかしながら今までちゃんと認識していなかったのである。出張の下調べをしていて、ちょうどイヴァノフランキウシクからリヴィウへの移動経路に、そのような興味深い古都が存在するということを知り、立ち寄ってみることにしたというわけだ。

なお、ロシア語版のウィキペディアによると、ハリチ(Galych)という地名は、ハルカ(galka、ニシコクマルガラス)という鳥の名前に由来すると考えるのが一般的で、現にハリチおよびガリツィア(図参照)の紋章にもそれが描かれている。他方、この地域一帯は岩塩を産出し、ギリシャ語で塩を意味するgalisからハリチという地名が付いたという説もあるようだ。そして、ハリチという地名が年代記で確認されるのが12世紀からであるのに対し、ガリツィアという地域名はそれよりはるかに古く、ビザンツの史料にも登場するとも言われる。というわけで、ハリチという都市名からガリツィア/ハリチナという地域名が生まれたということに関しては、異説も存在するということのようである。まあ、私の手に負える話ではないので、深入りするのはやめておく。

なお、ロシア語版のウィキペディアによると、ハリチ(Galych)という地名は、ハルカ(galka、ニシコクマルガラス)という鳥の名前に由来すると考えるのが一般的で、現にハリチおよびガリツィア(図参照)の紋章にもそれが描かれている。他方、この地域一帯は岩塩を産出し、ギリシャ語で塩を意味するgalisからハリチという地名が付いたという説もあるようだ。そして、ハリチという地名が年代記で確認されるのが12世紀からであるのに対し、ガリツィアという地域名はそれよりはるかに古く、ビザンツの史料にも登場するとも言われる。というわけで、ハリチという都市名からガリツィア/ハリチナという地域名が生まれたということに関しては、異説も存在するということのようである。まあ、私の手に負える話ではないので、深入りするのはやめておく。

今日のイヴァノフランキウシク州ハリチ市は、人口数千人を数えるのみで、ガリツィア・ヴォルィニ公国時代の栄華は遠い昔である。おそらく、外国人が観光で訪れたりするのも、稀なのではないか。資料や情報が乏しく、あってもウクライナ語だけだったりして、私も理解できない点が多かった。

小高い丘の上に城砦の残骸が残っているほか、かつての府主教座の跡地もある。これらは、一応は「古ハリチ国立公園」の名の下に、文化遺産として保護されているようである。ただ、実際に訪れてみると、荒涼とした風景の中に廃墟が佇み、やや中途半端な形で一部の建造物が修復されているような感じであった。ちょっと観光資源としては弱そうだが、過度に立派に再建されたりするよりも、こうした寂寥たる風景の方がいにしえに思いを馳せることができ、個人的には好きだったりする。

あまり中身のない文章で、恐縮でした。以下、フォトギャラリーを少々。

(2012年6月24日)

丘の上の城塞跡。13~17世紀の城跡のようだ。

丘の上から、市街地の方角を見る。

府主教座の跡地。外観は城砦のよう。建物は再建されたもの。

ハリチはドニステル(ドニエストル)川に沿って栄えた古都。

これはその川にかかる橋で、危険なまでに老朽化している。

ダニーロ・ロマノヴィチ公の像越しに見るハリチの中心部の景観。

ダニーロ公は、この地からガリツィア・ヴォルィニ公国を治め、全ルーシの王座に上り詰めていく。

ハリチの中心部で、モノを売り買いする人々。物質的な豊かさとは無縁。

前からちょっと気になっていたことがあるので、今月はそれについて語らせていただく。私はロシア・NIS諸国(以下便宜的に「ロシア圏」と呼ぶ)に仕事で出張に行くと、なるべく現地で民族音楽の収録されたCDを買って帰ってくるようにしている。ロシア圏では、出張の楽しみがそれほど多くないので(グルメが期待できないことは前々回のエッセイで述べた)、音楽好きの私としては、せめて民謡の入ったCDでも買って、帰国後に楽しんでみようと、そういったところである。ちなみに、ロシア圏では、真正のCDだけでなく、MP3形式で1枚に100曲くらいを詰め込んだディスクがキオスクや市場などで安価に売られているケースもあり、そうしたものを買い求めることもある。

ところが、そうしたCDやMP3ディスクを買って聴いてみると、妙に現代的な演奏でガッカリすることが多い。楽曲自体は伝統的なもののはずで、歌い方はれっきとした民謡風なのに、バックの演奏に電気楽器が多用されており、往々にして打ち込みのドラムだったりするのである。民族音楽としての情緒も、生楽器が醸す味わいも何もなく、落胆させられる。これが日本であれば、たとえば青森民謡のCDを買って、リズムボックスのドラムなんかが入っていたら、買った人は怒るだろう。なぜか、ロシア圏ではそれがむしろ標準なのである。

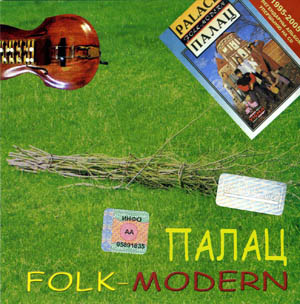

いくつか、そうした「モダン民謡」の実例を紹介してみよう。まず、ベラルーシのこの『Folk-Modern』というアルバムから、「私はどのようにして新しい厩に行くか」という曲を聴いてみる。お聴きのとおり、冒頭はアカペラでこれぞ民謡という感じで始まるものの、本編に突入すると電子楽器が乱入してきて、すべてがぶち壊しというパターンだ。まあ、この作品の場合には、アルバムのタイトルに「モダン」と入っているので、斬新なアレンジの試みとして意図的にやっているのかもしれないが。

もっとあからさまに残念感が漂っているのが、モルドバで買ってきたこの『Muzica de Petrecere(パーティ音楽)』と題するMP3ディスクである。試しに、「Bou La Bou Rage(怒りの牛といった意味?)」という曲をアップしておくが、このようなチープなサウンドが延々と100曲も続き、とても聴くに堪えない。

昨年12月に西ウクライナに調査に出向いた際には、カルパチア地方の民謡の入ったMP3ディスクを買ってきたが、これもモルドバのそれと同じノリだった。サンプルとして、「クルチェナ(ねじれた)」という一曲をどうぞ。

さて、実は今回このエッセイを書くことを思い立ったのは、やはり昨年のウクライナ出張の際に、キエフのマルチメディア店で、『Ukrainian Dancing Melodies』『Ukrainian Romantic Songs』という2枚のCDを買ったことがきっかけだった。帰国後にまずアップテンポの曲をまとめた前者『Ukrainian Dancing Melodies』の方を聴いてみたところ、聴こえてきたのは、電気・電子楽器ではなく、安心して聴ける伝統的な雰囲気の演奏だった。「なんだ、こういうオーソドックスな演奏のCDも一応あるのか。良いものを見付けたな」と、思わず安堵した。一例として、こちらの「Sell Me Your Gray Oxen(牛を売ってくれ)」なんて曲はどうでしょうか。

ところが、このCDを聴き進んでいくと、異変が。せっかくウクライナ民謡の情緒に酔っていたのに、突然無粋な現代風の曲が始まったのである。この「チチェリ(みぞれ混じりの寒い天気のこと?)」という曲をお聴きいただきたい。70年代のフュージョンか、はたまたニューソウルかというサウンドであり、まったくの興醒めだ。あと何曲か、こういう残念な作風の曲が入っていた。バラードを集めた『Ukrainian Romantic Songs』の方でも、この「Moonlit is the Night(夜は月に照らされている)」なんて曲は完全なボサノバであり、勘弁してほしい。

この『Ukrainian Dancing Melodies』と『Ukrainian Romantic Songs』という2枚のCDは、ウクライナ国営ラジオ局が過去の名作を選りすぐって編纂した作品集なのである。そこに、あえてモダン演奏の作品が収録されているのだから、ロシア圏の人々にとってこれは不自然ではないということなのだろう。これはちょっと考察してみる必要があるかもしれないということで、本エッセイをしたためている次第である。

さて、試聴はまだまだ続く。今度はロシア・タタルスタン共和国で買ってきたCD。ちょうど1年前のこのコーナーでタタルスタンのCDをいくつか紹介したが、その続きをやりたい。今回はこの『Sinder, tatar keshese...』という作品に耳を傾けてみよう。残念ながらタタール語のタイトルの意味が分からないが、タタール人のルーツとしてのブルガール人の伝統に回帰するというような、民族色・イスラム色の濃い内容のようである。ところが、「聖なるラマダン」、「ブルガールスタン」といった曲の演奏が現代風で軽薄すぎ、どうにも違和感を感じる。

その点、同じタタルスタンのブルガール回帰ものでも、昨年のエッセイで紹介したランディシ・スプハンクロヴァの作品は、とても良い。電子音などを使っていても、手抜きとか自己目的とかではなく、ちゃんとそれを消化した上で音楽的な表現手段として用い、それによって民族性を表現し切っているところが素晴らしい。前回は「私の心は燃えている」という曲を紹介したが、今回はオマケで「白いカルファク」という曲をお聴かせしよう(カルファクというのはタタール人女性の被る民族的な帽子)。

このように、ロシア・NIS諸国の民族音楽CDで、電気・電子楽器や打ち込みを多用した演奏が目立つ現象に関し、私自身はこれをどう解釈しているか? 上で見たモルドバやカルパチア地方のMP3ディスクは、安物のBGM用の商品だろうから、制作予算を抑制するために打ち込みのリズムを多用しているという可能性はありそうだ。若いミュージシャンなどは、入手や習得が難しい民族楽器よりも、手軽な電気楽器やコンピュータを多用しがちということも考えられる。漠然と、電気・電子楽器やコンピュータミュージックの方が進歩的と信じられているのかもしれない。

もしかしたら、我々と比べて、ロシア圏の人々は自分たちの民族的な音楽がとても好きで、身近に感じているのかもしれない。日本人が民謡というものを特別視して、つい身構えてしまうのに対し、ロシア圏の人々はよりカジュアルに接しており、だからこそ「民族音楽は生楽器でなければ」といった縛りから自由なのではないか。推測の域を出ないが、私は今のところこんな具合に理解している。

(2012年5月19日)

3月18~20日に中国の北京に調査出張で出かけてきた。今月のエッセイでは、だいぶ雑駁な内容になるが、中国出張の雑感を書き記しておきたい。すでにブログで断片的に書いたことと重複する部分が多いが、ご容赦を。

私の場合には、事業対象国であるロシア・NIS諸国以外の外国に仕事で行く機会はまずなく、プライベートでも滅多に外国旅行には行かない。中国には、15年前に上海に一度行ったきりだった(あと台湾もあるけど)。今回は、15年振りの中国であり、なおかつ初の首都・北京訪問だったわけである。これだけの重要国が日本のすぐ隣にありながら、ようやく2度目というのは、我ながら恥ずかしい。

素朴な感想として、北京は意外と遠かった。東京からの飛行機だと、往路は4時間10分、復路は偏西風の影響で多少速くなって3時間20分である。初めての土地を訪問する際には、なるべく飛行機に乗っている時点から、窓からの眺望を楽しみたいという気持ちがあり、今回も窓際の席をとったのだが、それが正解だった。大陸に近付いてからの眺め、遼東半島の先端部(写真)や、天津付近の港湾施設の様子、北京郊外の風景などは、とても印象的だった。

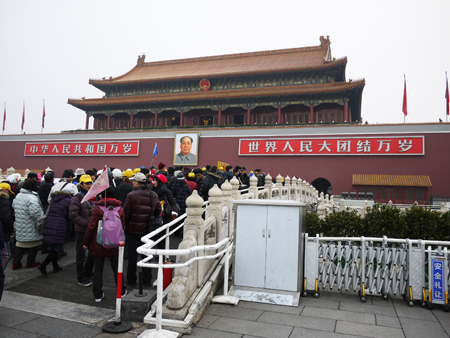

当然のことではあるが、北京はやはり大帝国の大首都であるということを実感した。今回私が北京で泊まったホテルは、市のど真ん中で、天安門広場のすぐ隣という感じのところだったのだけれど、とにかく中国国内の地方から来たと思われる団体観光客が多い。日本人を含め、外国人も多いはずなのだけど、中国人ツアー客の圧倒的な数の前に、多勢に無勢といった感じ。2年前に韓国のソウルに行った時には、日本人だらけという感じがしたけど、それとはまったく様相が違っていた。

こうした帝都に身を置き、文明の中心であるということを自負している人々は、あまり外国語を学んだりしないのではないか。今回私は、慌ただしい出張だったということもあって、片言の中国語を覚えたりもせずに、まっさらの状態で北京に入った。2年前のソウルでは、英語はもちろん、観光客が行くような場所では日本語も通じたりするので、北京でもある程度何とかなるのではないかというイメージを抱いていたのだが、実際にはソウルとは大違いだった。さすがにホテルは英語が通じたが、それ以外のレストランとかお店とかでは、ほぼ絶望的。ガイドブックに載っているような有名なレストランでも、従業員のうち片言の英語ができるのが1人いるかいないかといった感じで。日本人であれば、英語が苦手な人でもワン・ツー・スリーくらいは誰でも言えるはずだけど、中国人の多くはそういう断片的な単語すらも知らない様子。正直、よくこれでオリンピックを乗り切ったなと思ってしまった。

もちろん、意外に進んでるなという部分もあって、地下鉄などはその最たるものであり、このあたりはオリンピックに向け整備が進んだのかもしれない。地下鉄駅には必ず転落防止のホームドアが設置されており、遺憾ながらこの面では我が国は先を越されている。びっくりしたのは、地下鉄の走行中に、窓の外に広告が映写されていたこと(写真参照)。どういうテクノロジーになっているのかは、ちょっと良く分からなかったが、面白いことをするものである。あと、地下鉄車内や、ホームドアに設置されたモニターで、スポーツ中継なんかを流していた。北京の地下鉄の料金は、乗る距離にかかわらず、また乗り換えをしても、一律2元。ロシア圏なんかと同じで、利用者にとってはシンプルでありがたい。ただ、北京の地下鉄の自動券売機は、一律同一料金にもかかわらず、なぜかいちいち路線名や降車駅などを示して切符を購入しなければならず、それが煩わしかった。

旅行の最大の楽しみは、何と言っても食べ物だろう。しかも、15年前に1度だけ上海に行った時には、食べたものすべてが例外なく美味かったので(レストランだけでなく、衛生の心配をしたくなるような汚い屋台でも)、今回の北京でもきっと美味しいものに出会えるに違いないと思って楽しみにしていた。ところが、結果は完全に期待外れ。上海とは逆で、何を食べても、???という感じだった。旅行ガイドに出ているようなちゃんとしたレストランでも、大して美味いとは思わなかったし。これだったら、東京の商店街とかにある普通のラーメン屋で食べる中華の方がイケるんじゃないかと思うくらい。まあ、北京にだって美味しいところは当然あるはずで、今回たまたま巡り会わなかっただけだとは思うが、いずれにしてもガックリ来た。

あと、個人的な関心の領域で言うと、中国で予想外だったのは、WiFiがあまり普及してないような感じがしたこと。ロシアなんかだと、空港、ホテル、飲食店など至るところで無料のWiFiが利用できるので、そういう感覚でいたのだが、北京ではWiFiの文字自体をほとんど見ない。今回の北京出張は3日間という短いものだったので、iPod Touchでネットやメールができるからそれで事足りるだろうと判断し、パソコンを持って行かなかったのだが、計算違いだった。ようやくWiFiに繋がっても、フェイスブックとツイッターには接続できず、なるほどここは完全に自由な国ではなかったのだなと、認識を新たにさせられた。

中国のテレビ放送にも驚いた。中国中央電視台のチャンネルが、10以上あるんだなあ。ザッピングしても、「CCTV」のロゴのチャンネルが延々と続くものだから、「何だこりゃ?」と思った。まあ、最近では地方放送局も台頭しているようだけど、たとえば「北京電視台」というローカル局にもまた多数のチャンネルがあって、それにもビックリ。

私としては、中国国民の、ロシア・NIS諸国への関心のほどが気になるところだが、北京の大型書店を覗いてみたところ、ロシア関連書籍はそれなりにあるなという印象だった。とくに、3月の北京訪問時には、ロシア大統領選が終わった直後だったので、プーチンの評伝が平積みされて売られている様子もあった(写真)。また、現地の時事雑誌でロシア大統領選およびプーチンの特集が組まれている号が目に留まったので、買ってみた。その号の概要は、こちらのサイトで読むことができる。個人的に中国語が理解できないのがもどかしいが、特集のタイトルは「ロシア大統領選現場視察:スーパー大統領誕生記」ということのようだ。中身を見ると、一応は反政府デモなどにも触れているようであり、このあたりの中国当局の情報管理のニュアンスというのはとても興味がある。

書店と言えば、自分へのお土産として、中国語の世界地図帳と中国地図帳を買い求めた。私は子供の頃から外国語と社会科が好きで、その帰結として今の仕事に就いたのだけれど、だからたとえ読めなくても、異国の言葉で書かれた地図帳を眺めているだけで、とても楽しい。ちなみに、書店では商品を折詰弁当のように紐で縛って渡された(写真)。なかなか独特だ。

さて、今回の北京出張で本題以外で一番勉強になったのは、知り合いの先生に「胡同」と呼ばれる北京の旧市街のようなところを案内してもらったこと。胡同は北京の原風景とも言うべき古い街並みであり、近年ではそれが取り壊されて跡地にビルが建てられたりすることが多く、市内に点在するような形で部分的に残っているらしい。消えゆく哀愁の下町といったところだが、最近では北京の伝統的な景観として見直され、保護されている地区もあるようだ。それで、胡同に多く見られる「四合院」という伝統的な家屋も見学させていただいた。四合院にはかつては1つの大家族が暮らしていたが、私的財産を否定する毛沢東の文革時代に国によって没収されてしまった。元所有者が引き続き同じ四合院に住むことは許されたものの、1つの四合院を他の家族と共有することを余儀なくされ、中庭を挟んで別々の家族が同居し合うことになったという。しかし、鄧小平の改革開放の時代になると、四合院も元の所有者に返還され、今では再び1つの大家族が四合院全体を占有するようにもなっているようだ(私の見学したところはそうだった)。こういう話を聞くにつけ、中国という国も本当に波乱万丈の歴史を辿ってきたのだなあという思いを、今さらながらに強くする。

余談ながら、私が案内された家のお爺さんは、中国では盛んな切り絵の職人ということだった。で、四合院見学の最後に切り絵の売店に案内されて、正直あまり欲しいとも思わなかったが(笑)、何も買わないというわけにはいかない雰囲気だったので、自分の研究分野に近いということで、マルクス・エンゲルス・レーニン・スターリン・毛沢東の揃い踏みの切り絵を買うことにした。まあ、この見返りを求めて、家を見せてくれているのだろうから。

あとは、北京市内のエリア探訪のお話。まず、有名なところで、「国貿」というエリアに行ってみた。北京を代表するオフィス街で、高層ビルが立ち並ぶ地区である。で、ここに北京で最も高いビル「国貿三期」があるので、その最上階近くまで登ってみることに。爆発的な成長を遂げる北京の姿を、この目に焼き付けようと思ったのだが…。快晴にもかかわらず、視界が悪くて、全然遠くを見渡せない。まあ、北京の大気汚染は有名で、それに季節柄黄砂の影響も出始めた時期だったのかもしれないな。

それから、北京市内に「牛街」というイスラム街があるということで、旧ソ連のイスラム圏との比較とか関係性といった観点から興味が沸いたので、昼食がてらその界隈に行ってみた。ただ、モスクや新疆料理店は確かにあったけど、それ以外はわりと普通の街並みで、あまりエキゾチックな感じがしなかった。カザフ人コミュニティとか見学できたら良かったんだけど、事前にリサーチしている余裕がなかったので、ちょっと界隈を散策しただけで帰ってきた。

そして、北京に来たらぜひ寄ってみたかったのが、中国のシリコンバレーと呼ばれる中関村。実は今年度私はロシアのイノベーション政策に関する調査事業をやることになっているので、北京のハイテク・クラスターの成功例と言われる中関村の雰囲気だけでも見ておきたいと思ったのだ。ただ、実際に中関村に行ってみると、ちょっとシリコンバレー的な雰囲気とは違う。むしろ、中国の秋葉原と言った方がしっくり来る感じで、駅前は家電量販店が軒を連ね、あとは高層ビルが立ち並んでいるような感じのエリアだった。まあ、その高層ビル群に多くのIT企業が入居しているのかもしれないが、予想したようなベンチャー的な雰囲気とはだいぶ違っていた。

そんなこんなで、まったくとりとめのない文章でした。今回は調査出張だったので、万里の長城とか、頤和園とか、そういう定番の観光コースには行けなかった。それでも、滅多に行かない中国に行ったものだから、見るもの聞くもの、すべて珍しくて、素人丸出しのコメントばかりで、お恥ずかしい限りだ。とにかく、ロシアとの比較という意味でも、ロシアとの関係という意味でも、中国のことを最低限頭に入れておかなければ、駄目だろう。今後、訪中の機会がどれだけあるかは分からないが、なるべく中国のことも知るように努めていきたいと思う。

(2012年4月22日)

初めにお知らですが、私はこれまで旧ソ連の中のヨーロッパ寄りの国を主たる研究対象とし、中央アジアは専門外であるという立場を基本的にとってきましたが、思うところあり、とりあえずカザフスタンくらいは守備範囲に加えてみようかなという気になりました。そこで、本HPの「研究ノート」のシリーズに、カザフも追加することにしました。

初めにお知らですが、私はこれまで旧ソ連の中のヨーロッパ寄りの国を主たる研究対象とし、中央アジアは専門外であるという立場を基本的にとってきましたが、思うところあり、とりあえずカザフスタンくらいは守備範囲に加えてみようかなという気になりました。そこで、本HPの「研究ノート」のシリーズに、カザフも追加することにしました。

まあ、もともとカザフはかなり興味のある国だったんだけど、今回カザフもかじってみようかという気になった直接のきっかけは、ロシア・ベラルーシ・カザフ3国による関税同盟/共通経済空間が発足し、その関係でカザフの情報も取り扱うケースが出てきたから。それに、モルドバみたいな貧乏な小国を研究するよりも、ゼニの匂いのするカザフの方が後々つぶしが利きそうだし。さらに言えば、ウクライナなんかは、あと10年くらいしたら、嘘から出た真で、EUに入ってしまうなんて可能性もなきにしもあらずで、そうなると我々のような特殊市場の専門家の出番はなくなってしまい、逃げ道を作っておくためにも東の方に足場を築いてみようかなという、まあそんなところでしょうかね。

マンスリーエッセイは、それとは何の関係もない話。私は職業柄、ロシア・ウクライナ・ベラルーシ(以下、便宜的に「ロシア圏」と呼ばせてもらう)の地方都市を訪問する機会が多い。しかし、ロシア圏の地方巡りは、そんなに楽しいものじゃない。その主原因は、ご当地グルメというものが存在しないことではないかと思っている。

むろん、ロシア圏の国々にも良いレストランはあるし、たとえば「ここのボルシチは美味い!」と舌鼓を打ったりすることはある。しかし、ロシア圏どこのレストランに行ってもだいたい同じようなメニューになっており、地方ごとの特色とか名物というものが乏しいのだ。「キエフ風カツレツ」とか「モスクワ風サラダ」とか「シベリア風ペリメニ」とか、地名が付いている料理はあるものの、それらはロシア圏全域で定番化してしまっている。

日本では、だいたいどこの地方に行っても、郷土料理というものがあるものだろう。昨今のB級グルメ・ブームのように、新しい名物を作って街興しにつなげようという涙ぐましい努力も見られる。1軒の店や1人の料理人のレベルですら、どうにかして新しい名物を作れないかと切磋策増したりするのが、日本国民というものだろう。旅行者にとってみれば、別にそれが「創られた伝統」であろう一向に構わず、とにかく、せっかくどこかに出かけた以上は、その場所ならではのものを食べてみたいというのが人情だと思うのだ。その点、地理的にはやたら広大なのに、西のカリーニングラードから東のウラジオストクまで食文化がだいたい似たり寄ったりで、地方ごとの個性が乏しいロシア圏は、どうにもつまらない。

ただ、そんな私が忘れられないベラルーシの郷土料理が、一つだけある。「ポレシエ風カツレツ」という料理である。今回はそれについて語らせていただく。

私は1998年4月から2001年3月までベラルーシのミンスクに駐在したわけだが、当時のベラルーシはまだまだレストランなどは少なかったので、そもそもそんなに美味いものに出会う機会がなかった。ベラルーシに3年間住んで、「これは美味い!」と感動を覚えたのは、ただの2回だけである。

私は1998年4月から2001年3月までベラルーシのミンスクに駐在したわけだが、当時のベラルーシはまだまだレストランなどは少なかったので、そもそもそんなに美味いものに出会う機会がなかった。ベラルーシに3年間住んで、「これは美味い!」と感動を覚えたのは、ただの2回だけである。

まず、西部の街ブレストを訪問した時、サンタ・インペクス社のA.モシェンスキー氏がベロヴェージ原生林に連れて行ってくれ、そこでやったバーベキューがめちゃめちゃ美味かった。ユネスコの世界自然遺産の中でバーベキューをやっていいのだろうかという疑問はあったが(笑)、さすがベラルーシで最も成功している食品会社の社長が選んだ食材だけあって、ソーセージや魚など、すべてが本当に美味かった。ただ、これは素晴らしい環境の中で、新鮮で優れた素材を食べたから美味しかったということであり、ご当地グルメというのとは違うだろう。

そして、もう一つ、私がベラルーシで出会った食べ物で忘れられないのが、ポレシエ風カツレツという料理なのである。2000年11月、同国南東部のゴメリ市を訪問した際に、現地のNGO活動家カシヤネンコ氏がレストランに連れて行ってくれたのだが、その時にこれを食した。「ポレシエ」というのはベラルーシ南部からウクライナ北部にかけて広がる領域を指す地名なのだが、ゴメリはその中でも東ポレシエというサブリージョンに属している。レストランで、そのポレシエの名を冠した料理を注文したところ、これがすこぶる美味だったものだから、強い印象に残ったというわけだ。ロシア圏の地方に旅行して、そのご当地の料理を食し、美味くて感動したというのは、後にも先にもこの時だけだった気がする。

で、ポレシエ風カツレツがどんな食べ物かというと、見た目は丸いメンチカツのような感じである。たぶん中身は鶏肉で、それにキノコなどをまぜてミンチ状にし、油で揚げてある。和食の鍋で出てくる鶏のつみれを揚げたような感じといったらいいかな。俗にいう「外はカリっと、中はフワフワ」というやつで、味がくどくないので、3つくらいペロリと食べられた。

ポレシエ風カツレツは、ゴメリのレストラン独自の創作料理とかではなく、一応は料理として確立されたものだと思う。というのも、ミンスクのスーパーマーケットの総菜売り場で、同じ名前で売っているのを見たことがあるからだ。ただ、買って食べてみたが、作り置きのなので、ゴメリで食べたそれの足元にも及ばなかった。

その後、自分の食べたあの料理はどんなものだったのだろうと、ネットで調べてみたりもしたのだけれど、ロシア語で「котлеты по-полесски」で入れてみても、ベラルーシ語で(やや自信がないが)「катлеты па-палеску」で入れてみても、まったくヒットしない。「ポレシエ風シュニッツェル(Шницель по-полесски)」なんていうのは見付かったけど、これは明らかに別物。

それで、昨年11月、11年振りにゴメリを訪問する機会があった。かくなる上は、かつて自分がポレシエ風カツレツを食した店を、もう一度訪ねてみるしかあるまい。そう考え、私はあやふやな記憶をたどって、11年前のレストランを探してみた。確かそこは、大通りに面した「ツーリスト」とかいう大型ホテル付属のレストランだったはずである。そして、地図を頼りに、ようやくそれらしきホテルを見付け、はやる気持ちを抑えながら、お目当てのレストランに向かって歩いて行ったところ…。

それで、昨年11月、11年振りにゴメリを訪問する機会があった。かくなる上は、かつて自分がポレシエ風カツレツを食した店を、もう一度訪ねてみるしかあるまい。そう考え、私はあやふやな記憶をたどって、11年前のレストランを探してみた。確かそこは、大通りに面した「ツーリスト」とかいう大型ホテル付属のレストランだったはずである。そして、地図を頼りに、ようやくそれらしきホテルを見付け、はやる気持ちを抑えながら、お目当てのレストランに向かって歩いて行ったところ…。

ショック! モップで床掃除をしていたおばちゃんに、「あなた、どこ行くの? レストランなら、閉鎖されましたよ」と言われた。え? そんな殺生な。まあ、店舗自体はそこにあり、最近まで営業していたような雰囲気で、一時的な改装工事とかなのかもしれないけど、とにかく「あのポレシエ風カツレツをもう一度食べられるかも」と楽しみにしていたので、ガックリ来た。

うーむ。こうなったら、「ミンスクの台所」とコラボして、復元を試みるか。

(2012年3月13日)

2012年2月16日

下記の2月のエッセイに書いたように、このホームページのモバイル版を立ち上げたつもりだったものの、いきなり軌道修正することになりました。手作りのモバイル版はやめにして、その代り、ホームページのブログ版を立ち上げ、そのブログ版はモバイル端末での表示に対応しているので、同ブログ版をもってモバイルサイトとさせていただくことにしました。

下記の2月のエッセイに書いたように、このホームページのモバイル版を立ち上げたつもりだったものの、いきなり軌道修正することになりました。手作りのモバイル版はやめにして、その代り、ホームページのブログ版を立ち上げ、そのブログ版はモバイル端末での表示に対応しているので、同ブログ版をもってモバイルサイトとさせていただくことにしました。

で、新しいブログ版のアドレスは、以下のとおりです。

http://blog.livedoor.jp/httrmchtk/

それから、過去2年ほど、Yahoo系のブログサービス「ジオログ」で、「こっそりブログ」をお届けしてまいりましたが、新ブログ立ち上げに伴い、こちらは停止することにしました。今まで「こっそりブログ」の方に書くことの多かったカジュアルな話題も、こらかれは新ブログの方に書こうと思います。というか、この2年間、1日1回は必ず「こっそりブログ」を更新するというノルマを自らに課してきたので、苦し紛れに下らないネタを書いてしまうことも多かったものの、もうそんな必要はないかもしれません。新ブログではロシア・ウクライナ・ベラルーシの最新ニュースが中心になり、そういう記事が自ずと1日1本くらいは出ると思うので、無理におバカな話題で記事稼ぎをする必要もないかと。まあ、かといってお堅い話題ばかりでもなんですので、ユルい話も時折は織り交ぜていきたいと思いますが。

で、ここからは愚痴話ですが。そもそも私だって、出来合いの良い雛形があれば、自分のホームページを一から手作りするような面倒なことはしたくないのです。で、私の利用しているホームページ・サービス「ジオシティーズ」も、いくつかウェブサイトのテンプレートを提供しているので、何年か前にそうしたものの利用も検討してみたものの、どれも窮屈な枠組みばかりで、自分のように図版を多用したり長文を載せたりするのには向かないなということで、デザイン性は劣るけれど自由度の高い自分流のやり方でホームページを続けてきたわけです。

ここ2年ほどは、研究対象各国ごとの「研究ノート」のシリーズというのを始め、またサッカーのコーナーなんてのもあり、さすがにそういう更新頻度の高いコーナーについては、出来合いのブログ・サービスを利用した方がいいかなということも、一応は考えました。しかし、私の場合、たとえば、2011年のウクライナの動きが1つのページの中にずらりと並んでいて、それを全体として眺めてウクライナ情勢の流れを掴むとか、そのページ内で「アフメトフ」という名前を検索して調べものをするとか、そんな形で自分自身がメモ帳として利用することを想定しているので、記事本文そのものがずらっと並んでいる方がいいんですよね。ブログだと、1本1本の記事をいちいち呼び出さなければならず、一覧性が損なわれてしまうので。それに、私の偏見でしょうが、オーソドックスなホームページに比べて、「ブログ」というものは、やはり落書き的なイメージがあり、情報の価値として一段落ちるような感覚が否めませんでした。

ただ、私自身、スマホ(厳密にはiPod Touch)やらフェイスブックやらに親しむようになり、多少価値観が変わってきたところがあって。そうしたなかで、いったんは自分のHPのモバイル版を手作り・自己流で立ち上げてはみたものの、もうちょっと良い方法はないかと、引き続き方策を探ってみたわけです。

それで気が付いたのは、世のブログ・サービスは昨今、ほとんどの場合、スマホ向けに最適化されているということ。たとえば、今回私が選んだライブドアのブログにしても、ユーザーが特別な設定とかをしなくても、PCはPC、スマホはスマホ、携帯は携帯で、それぞれ最適な画面で表示されるわけです。当たり前だけど、プロが作ったインターフェイスの、何と洗練されていることか。いやあ、迂闊だったなあ、世の中こんなことになっているとは。今から思えば、自己流でモバイルサイトを構築しようとしたことなどバカみたいだけど、まあ早目に誤りに気付いてよかった。

だいたい、私がこれまで利用していたYahooのブログ・サービス「ジオログ」が悪いんですよ。ジオログで作成したブログをスマホの画面で見ると、単にPCと同じ画面がミニ表示されるだけで、ページを読むためには、わざわざ自分でページを拡大したりしなければならない。自分の利用しているサービスがこうだから、他のブログもこんなもんだと思い込んでいたけど、認識不足も甚だしかった。今回、ライブドアのブログを試してみたら、表示の最適化だけでなく、編集の自由度なんかも比べ物にならないくらいに高い。あ~、ジオログなんて変なサービスを選んでいたせいで、時代に取り残されちゃったなあ。

で、ここまでライブドアのブログの使い勝手が良いと、逆にHPの「研究ノート」シリーズは廃止して、ブログの方に一本化してしまおうかという誘惑にも駆られる。ライブドアのブログでは記事のカテゴリーを設定できるので(それが普通のはずだが、ジオログはそれさえもできなかった)、HPの「ベラルーシ研究ノート」の代わりに、ブログの「ベラルーシ」のカテゴリーを利用すればいいのではないかという…。しかも、カテゴリーは各記事につき2つまで設定できるから、ロシア・ウクライナ二国間関係の記事をどちらのコーナーに入れたらいいかといったことで迷わなくてもいいわけです。正直、HPでは、記事を書くこともさることながら、更新の作業そのものにかなり労力を奪われているからなあ。HPの方は、雑誌にレポートを掲載したとか、そういう大きな動きの紹介に限定して、随時更新情報はブログに限定したら、相当楽になるだろう。まあ、しばらくは両方並行してやってみるけど、ひょっとしたらまた、このあたりの体制を見直すことになるかもしれません。

むろん、新しい媒体を使った情報発信の試みを、しばらく個人で試してみたうえで、ある程度の勘所や手応えがつかめたら、それを自分の勤務先の会員サービスにフィードバックしていきたいと思います。そちらの方は、ユーザー管理の問題などがあるので、さらに難しそうですが。

まず最初にお知らせ。このホームページのモバイル版を立ち上げました。スマートフォンや携帯電話からご利用ください。アドレスは下記のとおり。ただし、スマホからトップページ(http://www.hattorimichitaka.com)にアクセスすると、自動的にモバイル版に飛ぶように設定してありますが。

http://www.hattorimichitaka.com/pda.html

自分のHPのモバイル版を作成してみたいというのは、旧来の携帯電話の時代から漠然と思ってはいたのだけれど、スマホ時代になっていよいよ避けて通れないなという気がしてきた。しかも、決定的だったのは、これまでスマホから私のHPにアクセスしようとすると、エラーになってしまっていたこと。フラッシュのアニメが悪いのか、フレーム割が悪いのか、はたまたジオシティーズというサービスそのものが悪いのかはよく分からないが、いずれにせよスマホで私のHPにアクセスすると、いったんは表示されかけるものの、すぐに「URLが存在しません」みたいな表示に切り換わってしまっていた。このスマホ全盛の世に、そういう状態を放置することはとても気持ちが悪いので、とりあえず策を講じることにした次第。

しかし、実際にモバイル版をご覧いただくと、「何だよ、文字大きくしただけじゃん」と言われそうである。そのとおり、これは新着記事をシンプルに並べて、文字を大きくしただけのページである(当然のことながら、PCで閲覧すると、文字がどデカく表示される)。でも、私の場合HPはすべて手作りだから、これだって思案を重ね、試行錯誤を経て、ようやく実用的に閲覧できるページに仕立てたのである。スマホからアクセスしたら自動的にモバイル版に飛ぶ設定なんて、訳が分からなくて、ほとんど涙目でこぎ着けたんだからさ。アホだからJAVAのスクリプトとか書けないんだよ。私の今のリテラシーでは、これ以上無理!

まあ、もうちょっと時間的余裕があったら、勉強をして、ちゃんと見栄えのするスマホ・サイトを構築してみたいが。その点、ホームページ・ビルダーだと、スマホ・サイトのデザイン雛形が用意されていたり、PC版のHPを更新するとそれが自動的にスマホ版にも反映されるような機能があるらしいんだよね。いいなあ、簡単ソフトは。私も今さらながらDreamweaverからホームページ・ビルダーに乗り換えようかなあ。せっかくDreamweaverにも多少慣れてきたところなんだけど。

ただし、私のHPは写真や図表も多いことだし、あくまでもPCのHPがメイン。モバイル版では、図版は省略するし、諸々至らないところもあると思うけれど、あくまでも簡易版なので、ご容赦ください。なお、もしも私のHPを

http://www.geocities.jp/hmichitaka

というアドレスでブックマークなさっている方がいたら、この機会にぜひ

http://www.hattorimichitaka.com

に変更していただければ幸甚です。せっかくの独自ドメインですので。

それにつけても、私のIT環境は、この半年くらいでかなり変わった。その直接のきっかけは、昨年10月にiPod Touchを購入したこと。その経緯については、以前こちらやこちらで述べたとおり。そこに書いたとおり、iPod Touchは単なる音楽プレーヤーというよりも、通話のできないスマホのようなもので、WiFiでネットに接続できるので、ウェブやメールが使えるのである。

私はその後、このiPod Touchで出先でもWiFiに繋がるように公衆無線LANサービスに加入したり、アプリに目覚めたりと、iPod Touchが垣間見せてくれるスマホ・ワールドに徐々に引き込まれていった。それが高じて、「スマホでロシア・NISのニュースをチェックする」なんてレポートを発表したりもした。

そして、昨年暮れには、フェイスブックを始めてみた。そもそも私は、一方的な情報発信をしたいタイプであり、SNSで他人と繋がりたいなんてことはあまり思わない人間である。だから、自分のHPにも、ブログにも、コメント欄は設けていなかった。私にとってウェブでの情報発信はあくまでも、媒体を紙から電子に置き換える(あるいは後者が前者を補完する)だけのもので、双方向的なやり取りは拒絶していた。私の書いた文章を引用・批評していただいたりすることはウェルカムだけど、それは各自やってください、というスタンスだった。

そして、昨年暮れには、フェイスブックを始めてみた。そもそも私は、一方的な情報発信をしたいタイプであり、SNSで他人と繋がりたいなんてことはあまり思わない人間である。だから、自分のHPにも、ブログにも、コメント欄は設けていなかった。私にとってウェブでの情報発信はあくまでも、媒体を紙から電子に置き換える(あるいは後者が前者を補完する)だけのもので、双方向的なやり取りは拒絶していた。私の書いた文章を引用・批評していただいたりすることはウェルカムだけど、それは各自やってください、というスタンスだった。

しかし、フェイスブックに関しては、世界情勢を読み解く鍵にまで浮上しており、どんなものなのかという興味はあった。そうしたなか、12月にウクライナ出張に出向いた際に、機中で読もうと思って『日経トレンディ―』を買ったら、「3分で使えるフェイスブック術」というオマケ本が付いてきて、それを読んだらフェイスブックへの関心が膨らんでしまった。これは、もしかしたら自分の勤務先の情報発信ツールとして使えるかもしれないので、まず個人で試してみようと思い、始めることにした。実名制が基本のフェイスブックなら、生産的なやり取りも可能かなという期待もあったし。もっとも、本音を言えば、ロシア関係のアプリ漁りが一段落してしまい、他にもiPod Touchで遊ぶ何か面白いものはないかという気持ちもあったかもしれない。

フェイスブックを始めてみたものの、前掲の「3分で使えるフェイスブック術」には、「見ず知らずの人からの友達リクエストは断るべき」と書いてあったので、それに倣っている。そもそもがシャイな性格なので、フェイスブック上で知り合いを見付けても、自分からは友達リクエストを出さないというスタンス。なので、今のところ「友達」は十数人しかいない。だから、フェイスブックの持つ情報伝播力のようなものは、まだ実感できない。ただ、不思議なもので、SNSを疑問視していた私でも、友達リクエストが来たり、コメントや「いいね」をもらえると、妙に嬉しかったりするものである。恥ずかしながら、新しい自分を発見しつつあるというか。そんなわけで、私が勧めるのもなんですが、皆さんもフェイスブック、どうですか?

で、私の場合、やると決めたら、とことんやるタイプなので、私のこのHPの各記事にも、フェイスブックの「シェア」ボタンを付けることにした。しかし、日々、記事を書くだけでも大変なのに、フェイスブックに対応したり、並行してモバイルサイトも更新しなければならず、私の場合それを全部手作業でやってるから、やたら手間が増えたなあ。なお、フェイスブックに加えて、ツイッターのボタンを付ける実験もしてみたんだけど、そちらの方は技術的にあまり上手く行かず、依然としてツイッターには抵抗感もあるので、ツイッターはとりあえずやめにした。

目下のところ私が思案しているのは、近日中にスマホを買うべきかどうかということ。iPod Touchでスマホの美味しいところはだいたい体験できているつもりだけれど、やはり真正スマホ・ユーザーになりたいとう願望はある。携帯はドコモに加入しているので、アンドロイド端末を買うつもりだ。ネットや雑誌で、最新機種を比較検討する日々。でも、日系メーカーの端末を買いたいのに、どう考えても日本勢は現状ではサムスンのギャラクシーに見劣りし、購入に二の足を踏んでしまう。買えないうちに好奇心や知識ばかりが肥大化し、スマホ耳年増になりそう。

(2012年2月12日)

人間だれしも、「○○をすべてやる」といったこだわりや、目標というものがあるだろう。四国八十八ヶ所巡拝のように、イベントとして確立されているものもある。あと、ありがちなものとしては、日本のすべての都道府県を訪問するという目標を掲げている人などは多いのではないか。米国のすべての州を制覇なんてのもよく聞き、行った記念に各州のスプーンを集めるというコレクションもあるそうだ(ただし、実際に行かなくても、まとめて買うこともできるようだが)。うちの団体のモスクワ事務所の前所長さんは車好きで、以前「モスクワのすべての通りを走る」という目標を掲げ、実際に達成されたようである。欧米の多くの国と同様、ロシアでもすべての通りに名前がついているので、「完全制覇」という野望も沸くわけだ。

さて、以前も別のコーナーで書いたとおり、こんな私にも目標というものはいくつかある。その一つは、

ベラルーシの人口5万人以上の都市をすべて訪問する

というものである。元々は、ベラルーシに駐在していた頃に、人口10万人以上の都市はすべて訪問してみようということで始めた挑戦だったが、それは簡単にクリアしてしまった。そこで、行きがかり上、目標を「5万人以上の都市」に下方というか上方修正して、こつこつと行脚を続けてきたというわけだ。

そして、昨年11月のベラルーシ出張で、ゴメリ州ジロビン市を訪問し、これでベラルーシの五万都市24箇所を完全制覇した。24都市の具体的なリストとその人口数は、前掲の記事にまとめたので、ご参照を。っていうか、「百万都市」というのはよく聞くけど、「五万都市」なんて単語、そもそも存在するのかねえ。我ながら、物好きというか、変人というか……。

ところで、「訪問」ということを語る場合に、その定義というのをはっきりさせておかなければなるまい。私の知り合いのあるロシア人は、やはりロシア地方の豊富な訪問歴を誇っているが、その人は「宿泊すること」を訪問の定義としているという。恐縮ながら、私はもうちょっと緩い定義で許していただきたい。私のベラルーシ地方都市巡りは、日帰りで訪れたところも少なくない。たとえ短時間でも、その街を歩き、写真の数枚でも撮ったら、「訪問した」と言っていいのではないか。だいたい、ベラルーシの五万都市レベルになると、まともなホテルがなかったりするので、「宿泊」の義務化はご勘弁いただきたい。

ベラルーシの五万都市24箇所を制覇したなかで、自分でも一番怪しかったと思うのは、ミンスク州ソリゴルスク市。ソリゴルスクは、カリ塩採掘とカリ肥料生産のためだけにソ連時代に築かれた企業城下町で、見所も何もなく、ここを訪問すると考えるだけで憂鬱だった(今だったら「工場萌え」という趣味も加わったので、企業城下町であろうと訪問するのにやぶさかでないが)。ところが、ブレスト州ピンスク市を訪問し、そこから長距離バスでミンスクに戻ろうとしていた時のこと、バスが問題のソリゴルスクで途中停車し、しかも運転手によれば「ここで40分休憩」というではないか。私は思わず、「うわあ、超ラッキー! これでソリゴルスクは訪問したことにしちゃえ」と思い、大急ぎで街の中心を散策して、訪問のアリバイを作ったのだった。ちょうどクリスマスイブの日だったので、自分へのクリスマスプレゼントと思うことにした。まあ、写真も撮ったし、地元の新聞も買ったし、これで勘弁してください。

それから、上掲の記事で書いたように、ベラルーシの中小都市は人口減に悩まされており、グロドノ州スロニム市などは、私が訪問した時点では人口5万人を超えていたのに、その後5万人を割り込んでしまった。ただ、せっかくの踏破地点が1つ減ってしまうのはあまりにも悲しいので、スロニムも含めて「ベラルーシの五万都市24箇所完全制覇」と自称させていただく。

コレクションなんかでもそうだけど、最初は順調に数が増えても、パーフェクトに近付けば近付くほど、ハードルが上がってくる。私のベラルーシ五万都市制覇も、最後にゴメリ州のスヴェトロゴルスクとジロビンという厄介なものが残ってしまった。いずれも、ミンスクから遠いうえに交通の便も悪く、そのくせ観光的な見所などは何もないので、わざわざ訪れる気にはとてもなれない街である。

それでも、スヴェトロゴルスクについては2011年2月に、同地に所在する化繊メーカー「ヒムヴォロクノ」を視察する機会が生まれ、それで訪問を達成した。残るは1つ、ジロビン。で、11月のベラルーシ出張で、モギリョフからゴメリまで車で移動することになり、その中間くらいの位置にジロビンがあるので、この絶好の機会を利用してジロビンに立ち寄ることにした。ついにベラルーシ五万都市24箇所巡拝が完結する日が来たのである。

しかし、さすがに最後まで残ったところだけあって、ジロビンは何の魅力もない街だったなあ。知り合いを訪ねていくとか、特別な事情がない限り、この街を好き好んで訪れる人など、まずいないだろう。私が行った日が、天気が悪く寒い日だったこともあり、まさに「最後の試練」という感じだった。

ともあれ、以下では、ベラルーシ五万都市完全制覇を記念して、各都市の訪問の記録を、証拠写真とともに掲載しておくことにする。訪問を遂げた順に見ていく。なお、2003年以前の写真は、フィルムカメラで撮ってプリントしたものをスキャンしたので、画質が落ちる点、ご容赦を(関連する苦労話はこちら)。

|

ミンスク

1994年7月17~18日に初訪問

私は1998年4月からベラルーシに駐在することになるわけだが、その4年前に一度だけ、調査出張でベラルーシのミンスクを訪問したことがあった。これはその時の写真で、独立から2年ちょっとしか経っておらず、バザール経済的な雰囲気が漂っている。

|

|

1998年4月30日~2011年3月30日在住

そして、1998年4月から3年間は、大使館員としてミンスクに駐在することになった。これはベラルーシに赴任して最初に撮った写真で、自宅から中庭を写したもの。

日本に帰国してから、出張でミンスクを訪れたのは、2001年11月、2003年6月、2005年2月、2006年3月、2011年2月、2011年11月の、計6回。 |

|

リダ

1999年2月3日訪問

初めてのベラルーシ地方都市訪問は、グロドノ州リダ市だった。自分から進んで行ったのではなく、日本政府の支援事業で、リダの農業機械工場に自動車整備研修センターを開設することになり、その開所式に出かけた。なので、街は全然見ていない。赴任当初は、むしろ外国に多く出かけ、9ヵ月後にしてようやく地方に出向いたことになる。 |

|

2003年6月25日再訪問

で、日本に帰任した後のことになるけど、『不思議の国ベラルーシ』上梓に向けラストスパートに入っていた2003年6月、リダを再訪した。この時は、文化・歴史関係が中心で、博物館、城塞跡、教会などを回った。 |

|

モギリョフ

2000年5月5~7日訪問

で、ベラルーシ駐在が残り1年になったところで、本を書くことを決意し、その1年でベラルーシの地方都市を訪問しまくることになる。その第一弾が、東部の街、モギリョフだった。実に思い出深い調査旅行である。ただ、痛恨にも、この時私はカメラを持っていくのを忘れてしまい、現地で買った安カメラで写した写真なので、画質は最悪。 |

|

2011年11月26~28日再訪問

そのモギリョフには、昨年の11月に再訪問を果たした。写真の右側の高い建物は、昔の市庁舎(ラトゥシャ)を再建したもので、11年半前に来た時にはまだなかった。 |

|

グロドノ

2000年6月30日~7月2日訪問

グロドノは、対ポーランド国境からほど近い西部の街。この時は、ベラルーシ企業家同盟のカリャーギン会長が連れて行ってくれ、彼の計らいで企業訪問などもでき有益だった。ただ、今回昔の写真を整理したところ、不思議なことにこの時の写真がまったく残っておらず、一体どうしたのだろうか? この写真はカリャーギン氏がくれたもの。 |

|

2001年3月18~20日再訪問

で、グロドノには、ベラルーシ駐在の最末期に、もう一度行ってみた。写真は、当国で最も美しいとも言われるカトリックのイエズス会聖堂・修道院。 |

|

ブレスト

2000年9月1~3日訪問

ベラルーシ西部のもう一つの街、ブレストへの訪問に際しては、サンタ・インペクス社のモシェンスキー社長に全面的に世話になった。社長は地元の顔役なので、色々と顔パスが利いた。写真は全然関係ない、大通りの風景。 |

|

2000年12月18~22日再訪問

2000年12月にブレスト州への大遠征を決行し、その一環としてブレスト市も再訪。これが私にとって初めてのベラルーシ地方都市リピートということになる。写真は有名なブレスト要塞のモニュメント。 |

|

ポロツク

2000年9月23~24日訪問

2000年の夏休みに、ポーランド~リトアニア~ラトビアと周り、最後にベラルーシのポロツクに立ち寄るという無茶な旅行をしたことがある。その時の模様については、こちらのエッセイを参照。ヴィテプスク州ポロツク市は、街自体は殺風景であるものの、歴史・文化遺産はベラルーシ随一。 |

|

ノヴォポロツク

2000年9月24日訪問

ノヴォポロツクは、製油所の企業城下町だが、その発展により、今では本家のポロツクよりも人口が多い。一本道に沿って延々と団地が続くというだけの街並みなので、ポロツクで拾ったタクシーで出かけ、簡単に視察するだけで済ました。タクシーの運転手に「街を見せてくれてありがとう」と言ったら、「街ではない。一本道だ」と言われた。 |

|

ヴィテプスク

2000年10月6~9日訪問

ベラルーシ東部の、シャガールの出身地としても知られるヴィテプスクには、2000年の秋に訪問。文化的な雰囲気のある街で、個人的にはベラルーシの地方都市では最も気に入ったが、なぜか一度しか行ったことがない。写真は、ヴィテプスクの象徴、市中心部の市庁舎(ラトゥシャ)の風景。 |

|

ゴメリ

2000年11月9~12日訪問

人口数ではベラルーシ第2の都市、南東部のゴメリを訪問し、これでベラルーシに6つある州都は一通り制覇した。写真はゴメリ宮殿。この時は、社会活動家のカシヤネンコ氏が尽力してくれた。ベラルーシの地方での有意義な調査は、現地の協力者の支援なしには成り立たない。 |

|

2011年11月28~29日再訪問

そして、2011年11月に、久々にゴメリに出向く機会があった。モギリョフとゴメリを比べると、同じ東ベラルーシの地方都市でも、モギリョフがかなり田舎っぽいのに対し、ゴメリは整然として結構栄えているように見えた。 |

|

レチツァ

2000年11月12日訪問

上記のゴメリ現地調査の際に、アレンジを引き受けてくれたカシヤネンコ氏が、車を出して、ゴメリ州の小都市レチツァまで連れて行ってくれた。写真は、そのカシヤネンコ氏(左)が、教会の廃墟につき、現地の人と言葉を交わしている様子。 |

|

バラノヴィチ

2000年12月17~18日訪問

2000年12月のブレスト州大遠征は、出だしでつまずいた。バラノヴィチ行きの汽車の切符を買ってあったのに、朝寝坊して、汽車に乗り遅れたのだ。昼頃に現地でアポがあったので、慌ててミンスクでタクシーを拾い、150km離れたバラノヴィチまでタクシーで移動するハメになった。まあ、当時のベラルーシでは、それほど高くはなかったけど。 |

|

コブリン

2000年12月21日訪問

バラノヴィチからブレストに移動し、そのブレストから日帰りでコブリンを訪問。『不思議の国ベラルーシの』123ページに、「とある学校におけるベラルーシ文学の授業の様子」という写真が出ているけど、これは実はコブリンの学校で撮影したものだった(政権による迫害が及んだりすると困るので、本では念のために伏せておいた)。 |

|

ピンスク

2000年12月22~25日訪問

私のとても好きな街、西ポレシエ地方を代表するブレスト州ピンスク市。街だけでなく、ここを拠点にモトリ村やドストエヴォ村を視察できたことも忘れられない。ぜひもう一度行ってみたい街である。 |

|

ソリゴルスク

2000年12月24日訪問

上述のとおり、棚ボタ式に訪問実績を挙げたミンスク州ソリゴルスク市。それにしても、塩の街という名前だけあって、このバスターミナルを含め、街全体が白っぽいイメージだった。 |

|

モズィリ

2001年1月13~14日訪問

この街は、チェルノブイリ支援の関係で、日本とのつながりがある。その縁で、私の友人がここで日本語教師をやっていたので、そのつてを頼って訪問した。街は、まあとくに何もないが、たぶん夏に訪れたら良い印象を受けるだろう。 |

|

ボリソフ

2001年2月3日訪問

ミンスクから、休日を利用して、鉄道で日帰り視察。その時の模様については、以前こちらで語ったことがあるので、ご参照あれ。 |

|

スルツク

2001年2月17日訪問

ベラルーシ駐在も残り2ヵ月を切り、この2月は本当に気の狂ったようにあちこち行きまくった。ここに示しているベラルーシ国内だけでなく、ベラルーシと関係のある周辺国にも行って調査をしていたし。

ミンスク州スルツク市には、休日を利用して、バスで日帰り視察を決行した。 |

|

オルシャ

2001年3月2~3日訪問

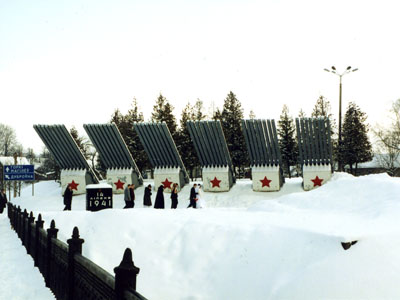

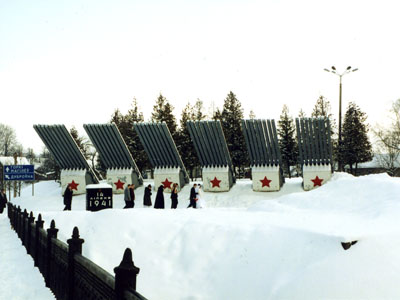

ベラルーシ東部の中都市、ヴィテプスク州オルシャは、鉄道の結節点で、私もミンスクから鉄道で出向いた。オルシャのあと、ロシアのスモレンスクに赴き(スモレンスクはロシア領ながらベラルーシ史の観点から重要な街)、そこでも調査を行った。写真は、ソ連軍の「カチューシャ砲」が初めてここで使用されたという記念碑。 |

|

ボブルイスク

2001年3月5日訪問

モギリョフ州ボブルイスク市は、州都以外の都市としてはベラルーシで人口最多。同市を訪問したことで、私は当国の人口10万人以上の都市はすべて制覇した。当地はかつてベラルーシにおけるユダヤ人の中心地で、ミンスクから日帰りで出かけたこの調査でも、ユダヤ人団体を訪問した。写真は、ユダヤ人とは関係ないが、有名な建築遺産。 |

|

2011年2月14日再訪問

ボブルイスクにあるタイヤ・メーカー「ベルシナ」を、2011年2月に訪れた。この時は企業訪問だけで、街の様子は見なかった。 |

|

スロニム

2001年3月15~18日訪問

ベラルーシ駐在時代に、私が最後に新規訪問した地方都市が、グロドノ州スロニムだった。スロニム自体、雰囲気があって気に入ったが、ここを拠点に正教会の聖地ジロヴィチ、コッソヴォ、コシチューシコ所縁の地、そして拙著の表紙にも使ったルジャヌィ宮殿跡を訪問できたことは、夢のような体験だった。 |

|

モロジェーチノ

2001年11月24日訪問

2001年春にベラルーシ駐在を終えて日本に帰り、最初のベラルーシ出張で、ミンスクからの車による日帰りで、ミンスク州モロジェーチノを訪問した。正直、これといって何もない街。五万都市であと残っているのは微妙なところばかりであり、お察しのとおり、この頃になると地方都市訪問が自己目的と化してきている。 |

|

ジョジノ

2006年2月26日訪問

ミンスク州の、「ベラルーシ自動車工場(BelAZ)」の企業城下町ジョジノ。ここを訪問した時のことは、以前エッセイに書いたので、よかったらどうぞ。 |

|

スヴェトロゴルスク

2011年2月14日訪問

ブランクが空いたけど、ベラルーシ地方行脚を再開。あと2つということで、いよいよカウントダウン体勢。折良く、スヴェトロゴルスクの化繊メーカー「ヒムヴォロクノ」が日本の設備を導入して近代化を実施しているところで、ベラルーシ側の招待で工場視察と相成った。ただ、企業訪問だけで、街自体をほとんど見られなかったのが残念。 |

|

ジロビン

2011年11月28日訪問

そして、今回、モギリョフからゴメリへの車での移動途中に、ゴメリ州ジロビンに立ち寄り、これにて「ベラルーシの五万都市24箇所完全制覇」と相成った。

意外に、特別な達成感とかはなかったけど(笑)。 |

(2012年1月17日)

昨年12月、西ウクライナのイヴァノフランキウシクとリヴィウで現地調査を行った。その際に、両都市を結ぶ適当な公共交通手段が見付からなかったので、イヴァノからリヴィウまで自動車で移動した。せっかくなので、移動の途中で、普段あまり訪れることのできない小都市の様子を視察してみようと思って、道中にある色んな街を下調べしたところ、「ハリチ」という興味深い小都市が目に留まった。資料を読むと、かの「ガリツィア」(ウクライナ語読みでは「ハリチナ」)という地名は、このハリチから来ているということである。

昨年12月、西ウクライナのイヴァノフランキウシクとリヴィウで現地調査を行った。その際に、両都市を結ぶ適当な公共交通手段が見付からなかったので、イヴァノからリヴィウまで自動車で移動した。せっかくなので、移動の途中で、普段あまり訪れることのできない小都市の様子を視察してみようと思って、道中にある色んな街を下調べしたところ、「ハリチ」という興味深い小都市が目に留まった。資料を読むと、かの「ガリツィア」(ウクライナ語読みでは「ハリチナ」)という地名は、このハリチから来ているということである。 なお、ロシア語版のウィキペディアによると、ハリチ(Galych)という地名は、ハルカ(galka、ニシコクマルガラス)という鳥の名前に由来すると考えるのが一般的で、現にハリチおよびガリツィア(図参照)の紋章にもそれが描かれている。他方、この地域一帯は岩塩を産出し、ギリシャ語で塩を意味するgalisからハリチという地名が付いたという説もあるようだ。そして、ハリチという地名が年代記で確認されるのが12世紀からであるのに対し、ガリツィアという地域名はそれよりはるかに古く、ビザンツの史料にも登場するとも言われる。というわけで、ハリチという都市名からガリツィア/ハリチナという地域名が生まれたということに関しては、異説も存在するということのようである。まあ、私の手に負える話ではないので、深入りするのはやめておく。

なお、ロシア語版のウィキペディアによると、ハリチ(Galych)という地名は、ハルカ(galka、ニシコクマルガラス)という鳥の名前に由来すると考えるのが一般的で、現にハリチおよびガリツィア(図参照)の紋章にもそれが描かれている。他方、この地域一帯は岩塩を産出し、ギリシャ語で塩を意味するgalisからハリチという地名が付いたという説もあるようだ。そして、ハリチという地名が年代記で確認されるのが12世紀からであるのに対し、ガリツィアという地域名はそれよりはるかに古く、ビザンツの史料にも登場するとも言われる。というわけで、ハリチという都市名からガリツィア/ハリチナという地域名が生まれたということに関しては、異説も存在するということのようである。まあ、私の手に負える話ではないので、深入りするのはやめておく。

初めにお知らですが、私はこれまで旧ソ連の中のヨーロッパ寄りの国を主たる研究対象とし、中央アジアは専門外であるという立場を基本的にとってきましたが、思うところあり、とりあえずカザフスタンくらいは守備範囲に加えてみようかなという気になりました。そこで、本HPの「研究ノート」のシリーズに、

初めにお知らですが、私はこれまで旧ソ連の中のヨーロッパ寄りの国を主たる研究対象とし、中央アジアは専門外であるという立場を基本的にとってきましたが、思うところあり、とりあえずカザフスタンくらいは守備範囲に加えてみようかなという気になりました。そこで、本HPの「研究ノート」のシリーズに、 私は1998年4月から2001年3月までベラルーシのミンスクに駐在したわけだが、当時のベラルーシはまだまだレストランなどは少なかったので、そもそもそんなに美味いものに出会う機会がなかった。ベラルーシに3年間住んで、「これは美味い!」と感動を覚えたのは、ただの2回だけである。

私は1998年4月から2001年3月までベラルーシのミンスクに駐在したわけだが、当時のベラルーシはまだまだレストランなどは少なかったので、そもそもそんなに美味いものに出会う機会がなかった。ベラルーシに3年間住んで、「これは美味い!」と感動を覚えたのは、ただの2回だけである。 下記の2月のエッセイに書いたように、このホームページのモバイル版を立ち上げたつもりだったものの、いきなり軌道修正することになりました。手作りのモバイル版はやめにして、その代り、ホームページのブログ版を立ち上げ、そのブログ版はモバイル端末での表示に対応しているので、同ブログ版をもってモバイルサイトとさせていただくことにしました。

下記の2月のエッセイに書いたように、このホームページのモバイル版を立ち上げたつもりだったものの、いきなり軌道修正することになりました。手作りのモバイル版はやめにして、その代り、ホームページのブログ版を立ち上げ、そのブログ版はモバイル端末での表示に対応しているので、同ブログ版をもってモバイルサイトとさせていただくことにしました。 そして、昨年暮れには、フェイスブックを始めてみた。そもそも私は、一方的な情報発信をしたいタイプであり、SNSで他人と繋がりたいなんてことはあまり思わない人間である。だから、自分のHPにも、ブログにも、コメント欄は設けていなかった。私にとってウェブでの情報発信はあくまでも、媒体を紙から電子に置き換える(あるいは後者が前者を補完する)だけのもので、双方向的なやり取りは拒絶していた。私の書いた文章を引用・批評していただいたりすることはウェルカムだけど、それは各自やってください、というスタンスだった。

そして、昨年暮れには、フェイスブックを始めてみた。そもそも私は、一方的な情報発信をしたいタイプであり、SNSで他人と繋がりたいなんてことはあまり思わない人間である。だから、自分のHPにも、ブログにも、コメント欄は設けていなかった。私にとってウェブでの情報発信はあくまでも、媒体を紙から電子に置き換える(あるいは後者が前者を補完する)だけのもので、双方向的なやり取りは拒絶していた。私の書いた文章を引用・批評していただいたりすることはウェルカムだけど、それは各自やってください、というスタンスだった。