多忙につき、またまた手抜きですいません。2016年はとにかく国内でじっくり腰を据えて取り組まなければならない課題が多く、海外出張は結局2回しか行かなかった。そのうち1回が、2月のロシア・ウクライナ・ベラルーシ出張だった。ベラルーシのミンスクでは、「共和国国旗広場」という新名所ができたと聞いたので、そこに少しだけ立ち寄ってみた。

今般、うちの調査月報でも「ソ連解体から四半世紀を経たロシア・NIS」なんて特集を組んだのでぜひご参照いただきたいが、ソ連が崩壊したのが1991年12月で、私がベラルーシに赴任したのが1998年4月だったから、まだ7年あまりしか経っていなかったし、ルカシェンコ政権の成立からは4年弱しか経過していなかった。なので、ベラルーシという国およびその政治体制は、まだどちらに転ぶか分からない不確実な要素を残していた。

しかし、それからさらに月日が流れた今となっては、ベラルーシという国およびその体制のありようは、だいぶ固まってきたように思われる。ベラルーシの国旗・国章にしても、私が駐在していた当時は、独立前後に採用されていた民族主義的なデザインか、それともソビエトチックなルカシェンコ版デザインかというのは、まだホットな問題だったように思う。当時のことに関しては、拙著『不思議の国ベラルーシ』で徹底的に論じたので、ご参照いただきたい。それが、民主・民族主義野党が退潮し、ルカシェンコ政権が長期化するにつれ、国民が今ある現体制の国旗・国章を自然なものとして受け入れるようになっている印象が強い。

首都ミンスクの「ベラルーシ共和国国旗広場」は、そのような現状を象徴しているのかもしれない。むろん、私がミンスクに暮らしていた十数年前は、まだこんなものはなかった。こちらの情報によると、広場が整備され開所式が行われたのはごく最近で、2015年だったということだ。国旗は高さ70メートルのところに掲げられているということである。市の北側の勝利者大通りとオルロフスカヤ通りが交差する地点に位置している。

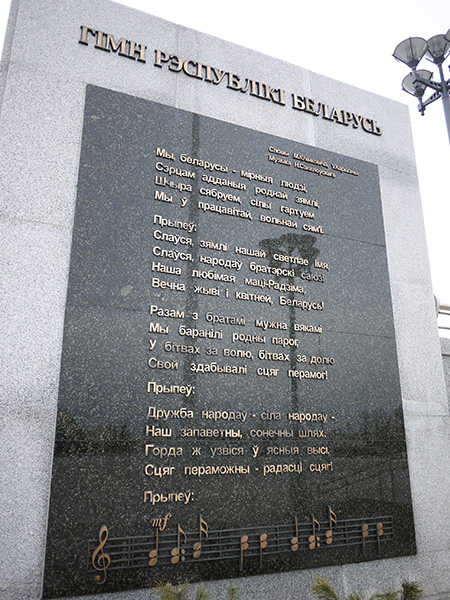

なお、国旗広場には、上の写真に見るように、国歌を石碑に記したものも設置されていた。ベラルーシの国歌の問題については、以前マンスリーエッセイで論じたので、そちらをご参照いただきたい。

そんなわけで、本年のマンスリーエッセイは以上です。今年は特に多忙で、例年以上に手抜きネタが多くなり、恐縮でした。

(2016年12月28日)

「私が世界で一番見たい建築遺産を、発表します。」

「ようやく聞けるんですね。」

「教会です。」

「何の?」

というわけで、ピスタチオ風に始めてみましたが、今月も極度に忙しいので、手抜きエッセイです。

ベラルーシのあらゆる都市、あらゆる名所旧跡を訪ね歩いてきたこの私だが、どうしてもまだ訪問を果たせていないものがある。カマイという小さな町(ヴィテプスク州ポスタヴィ地区、なおロシア語読みではコマイと呼ばれることもある)に、「洗礼者ヨハネ聖堂」というカトリック教会の聖堂があり、そこが私にとって世界中でぜひとも訪ねてみたいところナンバーワンである。下の地図に見るように、カマイという町はベラルーシ北部のリトアニア国境に近いところにあり、近くに大都市もなく、首都ミンスクからどうやって行ったらいいか見当もつかない。

行ったことがないので、自前の写真がなく、下に見るのはウィキから拝借した写真である。何と美しい教会かと思う。

この洗礼者ヨハネ聖堂は、「要塞型教会建築」と呼ばれているものである。昔の日本の僧侶もそうだったように、ベラルーシの地でもかつては聖職者が武器をとって戦った時代があったようで、両端に立てこもって戦うための塔を備えているのが要塞型教会の特徴である。なお、ベラルーシ政府は、国内にいくつかある要塞型教会建築を、ユネスコの世界遺産候補として推薦しているので、世界遺産マニアの方は要チェックだろう。

(2016年11月13日)

極度に忙しいので、先月に引き続き、上海出張の簡単な土産話で勘弁願いたい。

今回の上海出張では、街を観光する余裕はほぼなかったのだけれど、一箇所だけ、ぜひ訪れたいと思っていた場所があった。昨年の今頃、NHK-BSのドキュメンタリー番組で、「中国 株暴落に揺れる人々 ~上海 広東路の秋~」というのを観て非常に印象に残っていたので、ぜひその現場に行ってみたいと思っていたのだ。番組の概要は、以下のとおり。

この夏、世界の金融市場を襲った同時株安。その震源地となった中国では、株価の下落によって数百兆円規模の資産が目減りしたとされる。取引の約80%を個人投資家が占めると言われる中国株式市場。今、多くの個人投資家たちが失った資産を取り戻そうと必死になっている。そうした人たちを引き寄せる場所が上海にある。大手証券会社がある街の中心部、広東路の一角。週末になると200~300人が集まり、「街頭株式サロン」と呼ばれている。投資家だけでなく、株式の動向について独自の情報を売る“予想屋”に、資産運用塾への勧誘をする人の姿も。中国経済の先行きが不透明な今も、サロンには冷めやらぬ株式投資への熱が満ちている。夫が遺したなけなしの蓄えを失い、株で取り戻そうという妻。本業そっちのけで株取引にのめりこむ経営者。そして株取引に見切りをつけ、新たな投資先を探す富裕層・・・激動の夏を経験した個人投資家たちの秋を見つめる。

とまあ、そんなわけで、世界の金融不安の震源地になっている上海の証券街がどんなところなのか、この目で見てみたいと思い、上海に到着したその足で、広東路というところに行ってみたわけである。下の地図でピンクっぽく塗られているのが広東路である。

しかし、結論から言えば、まったくの空振り。そもそも、広東路というところは証券街という感じではなく、大小1軒ずつくらいの証券会社しかなかった(事前に知ってはいたけど、証券取引所も別の場所にあるし)。全体的に、上海の普通の街角という感じだった。確かに、その一角には、下の写真に見るように、株価を表示するボードの前に市民たちが集っている様子が見られたものの、イメージしていた競馬の予想屋の周りに目を血走らせた人々が群がるような、そういう猥雑な光景は見られなかった。どうも、予想屋の類が跋扈するのは週末らしく、私が行ったのは平日だったので、それですれ違ってしまったのかもしれない。いずれにしても、せっかく広東路に行ってはみたものの、特に面白みのある体験はできなかった。

ちなみに、私が上海の証券街に興味を持ったのには、ちょっとした理由がある。私の勤務先であるロシアNIS貿易会の事務所の所在地が、東京都中央区の茅場町というところであり、ここはいわゆる兜町の証券街だからである。見慣れている日本の証券街と、上海のそれを比べてみたいという気持ちがあった(結果的には似て非なるものだったが)。

ところで、その東京の証券街である兜町の方は、私が今の団体に就職した当時はまだバブルの全盛期で、活気があった。しかし、バブル崩壊に加え、証券業がIT化したことで街が空洞化した。東京都心の中でも、東京駅周辺や日本橋が再開発に沸いているのとは対照的に、兜町は地盤沈下している印象が強い。しかし、それだけに街並みには昭和のノスタルジアが残っているようなところがあり、個人的には好きである。

そうは言っても、兜町、茅場町も、徐々に変わっていくのだろう。上の写真は、当会が入居しているビルの隣にあったビルの解体現場である。2011年の東日本大震災の時、このビルが酷く揺れているのを見て非常に恐ろしかったが(個人的に初めて見る光景だったので)、さすがに建物が古く解体ということになったようだ。あと、私は東京メトロ茅場町駅のレトロな雰囲気も嫌いじゃなかったのだが、現在茅場町駅は全面的な改良工事中であり、デザインが一新されつつある。個人的は、ホームドア設置などの安全面の対策を図りつつ、古びたタイルのデザインは残してほしかった気がするが、雰囲気が一変しそうだ。

(2016年10月22日)

9月24~25日に中国の上海で開催されたThe 7th East Asian Conference on Slavic-Eurasian Studiesという国際学会に出席し、ウクライナの農業部門とEU向け輸出についての報告を行ってきた。その顛末については、ブログに書いたので、そちらをご覧いただきたい。

3泊4日の出張だったけれど、とにかく自室にこもっていることが多く、観光の類もほとんどしなかった。何しろ、今回は5,000円しか両替しなかったからな(笑)。ただ、26日(月)に帰国便に乗る前にちょっと時間があったので、上海の「新天地」と呼ばれている旧租界エリアを散策してみた。

この「新天地」というエリアに興味を持った理由の一つは、ここに「中国共産党第一次全国代表大会会址」という史跡があるという話を知ったからだ。芸がないが、ウィキ先生から丸コピーさせていただくと、

中国共産党第一次全国代表大会会址は、中国の上海にある博物館。1921年7月23日から中国共産党第一次全国代表大会が開かれた歴史的な石庫門建築である。各階1室ずつのこの建物は、大会当時は上海代表の李漢俊とその兄の自宅であり、階下の応接室に会議用のテーブルを用意して席順を決めずに代表たちが着席し、活動状況の報告、党綱領の検討、今後の活動方針について討議した。新中国設立後の1952年に革命の聖地として記念館に改修され、1971年に増築されて建築面積900平方メートルとなっている。当時の会議室の様子を再現しているほか、中国の歴史、上海の歴史、中国共産党の設立にまつわる出来事に関する展示も行なっている。

そんなわけで、旧共産圏(一応中国は今でも共産主義体制か)の研究者の端くれとして、この博物館を見学してみようかと思い立ったのである。ところが、残念。私が訪問した月曜日は休館日で、内部は見学できなかった。博物館が月曜休館なのは、中国も同じなのか。なので、建物の外観を眺め、写真だけ撮って帰ってきた。

ところで、私が中国共産党第一次全国代表大会会址に興味を抱いたのには、もう一つ理由があり、私にとって馴染み深いベラルーシのミンスクにある「ロシア社会民主労働党第一回党大会の家博物館」を連想したからだった。1898年にロシア社会民主労働党、つまりのちのソ連共産党の創立大会が開かれたことを記念する博物館。正確に言えば、ミンスクで大会が開かれたオリジナルの家は第二次大戦で焼け落ち、現在の建物は1948年に再建され、それが1953年に区画整理に伴い移築されたものだ。社会主義時代はソ連圏全域からひきもきらずに見学者が訪れたというが、現在はだいぶ寂しくなっている。それでも、今日のウクライナであれば撤去されそうなこの博物館は、現在も記念館として残っている。ソビエト・テーマパークたるベラルーシの、重要な構成資産といったところか。本年2月に久し振りに見学してみたら、以前と全然変わっていなかった(まあ、はっきり言って、雰囲気を感じられる程度で、それほど見るべき展示物もないのだが)。

というわけで、今回中国の方は運悪く中身は見学できなかったのだけれど、上海の「中国共産党第一次全国代表大会会址」と、ミンスクの「ロシア社会民主労働党第一回党大会の家博物館」の両方を訪れたことがあるような人は、それほどいないのでは?

(2016年9月30日)

このほど、プチ休暇で西伊豆を訪れてきた。私は静岡県静岡市出身なのだが、これまで西伊豆の駿河湾沿岸地域にはほぼ出向いたことがなかったので、一度そのあたりに行ってみたかった。宿泊地を物色したところ、戸田(へだ)という海岸沿いの港町に適当なところが見付かったので、そこに2泊ほど滞在してみることにした。なお、戸田はかつて田方郡戸田村だったが、2005年に沼津市と合併したということで、現在は沼津市の一部になっている。

宿の窓からの景色 オーシャンビューだが、津波が来たらひとたまりもない

最近カメラを買い替えたので、新カメラの夕焼けモードで撮ってみた

まあ、戸田というのは基本的に漁港と海水浴場くらいしかない田舎町であり、日頃のロシア研究稼業は店じまいして、読書と音楽鑑賞でもしてのんびり休暇を過ごそうと思っていた。ところが、当地で思いがけず、日本とロシアの修好の歴史について学ぶこととなった。まあ、ロシア関係者にとっては周知の事柄なのかもしれないが、私自身は疎い分野で、きちんと認識していなかったので、反省も込めて、今月のエッセイはそのことについて報告したい。

駿河湾の深海で捕獲される世界最大のタカアシガニは戸田の名物になっており、これはその定食

後ろの生簀でうごめいているカニを眺めながらいただくという趣向

物珍しさはあるが、まあ、味は毛ガニやタラバの方がずっと上だろうな

今回の滞在中に、「戸田造船郷土資料博物館・駿河湾深海生物館」という施設を見学してみたのである。そしたら、建物の玄関付近に、思いがけず、「ロシア軍艦 ディアナ号の錨」と称するものが展示されていたのである。ディアナ号という名は、日露関係史の文脈で聞いたことはあったが、どんな話だったのか、恥ずかしながら、さっぱり覚えていなかった。やばいやばい、これは博物館の展示をしっかり見て、勉強せねばなるまい。

沈没したディアナ号の錨

戦後に錨が引き揚げられたのは、別に日ソ友好とかではなく、

沈没現場で漁網が破れる被害が続出したからだという

それで、遅れ馳せながら理解するに至った史実は、次のようなものだった。嘉永5年(1852年)、ニコライ一世の命を受けたプチャーチン提督は、日本との国交交渉に臨むべくロシアを出発、幕府から交渉の場所に指定された伊豆半島の下田に入港したのは、嘉永7年(1854年)10月15日のことだった。11月3日には、ようやく幕府側の代表である川路聖謨と第1回の交渉を持つことができた。ところが、翌11月4日、安政の大地震が東海地方を襲い、その津波によって下田港に停泊中のディアナ号は、船底と舵を大きく破損してしまう。ロシア側は船の修理を希望し、傷付いたディアナ号は西伊豆の戸田まで曳航されることになった。しかし、伊豆半島西沖を北上していたディアナ号は、強まった風と波のために戸田港に入ることができず、現在の富士川河口付近まで流されてしまう。それでも、約500人の乗組員は、地元漁民の助けもあって全員無事に上陸することができた。改めて戸田に向けて曳航されたディアナ号だったが、再び西風が強まり、ついに駿河湾に沈んでしまった。なお、一連の位置関係は、下の地図を参照のこと。

在りし日のディアナ号を復元した模型と、ロシア海軍旗

船を失ったプチャーチン一行は、戸田でロシアへ帰るための船を作ることになった。ディアナ号から運び出された帆船の設計図をもとに、ロシアの技術者と近隣の村々からも加わった船大工たちが、作業に当たった。彼らは言葉や長さの単位の違いを乗り越え、わずか3ヵ月で100tほどの帆船を完成させた。船大工たちの優れた技術は、ロシア人たちを驚かせたという。これが、日本で作られた初めての本格的な洋式帆船だった。プチャーチンは、無事に進水した船を、当地の人々への敬意を込め、「ヘダ号」と名付けた。そして一行は、ヘダ号やアメリカ船などに分乗して、ロシアに帰還していった。その後、ヘダ号建造にかかわった船大工たちは、日本の近代造船業を支える人材になっていった、ということである。

進水式の様子

ヘダ号はこんな姿だったらしい

以上が、プチャーチンとディアナ号、ヘダ号をめぐる事のあらましである。ロシア関係者でありながら、自分の生まれ故郷の静岡県に、日露関係のこれほど興味深い物語があったことをしっかり認識しておらず、恥じ入った次第である。まあ確かに、言われてみれば、そんな話を聞いたことがあるような気がするし、調べてみると自分が編集を担当している『ロシアNIS調査月報』でも遠藤寿一所長がエッセイの中でこのエピソードに触れたりもしていた。まあ、戸田はバスを乗り継がないと行けないような辺鄙な場所なので、プチャーチンと戸田の物語をちゃんと知っている方でも、実際に現場には行ったことがないというケースが多いのではないか。その点私は、たまたまではあるが、現地を巡礼することができ、ちょっと優位に立ったかも(笑)。

以下では、フォトギャラリーをお届け。

戸田でプチャーチンが宿舎として使っていた宝泉寺

プチャーチンが寝泊まりしていた部屋

宝泉寺境内にあるロシア人水兵2名の墓

戸田市内にある別の寺、大行寺

日露和親条約の領事駐留に関する条項の改訂交渉をここで行ったという

ヘダ号の建造は、湾内の牛ケ洞という一画で行われた

これはその記念碑

駿河湾深海生物館の方も、個人的にはツボだった

戸田でのプチ休息を終えた私は、やはり西伊豆の土肥というところまでバスで移動し、そこからヘダ号、ならぬ、駿河湾フェリーの富士号に乗って、清水に向かったのだった。

(2016年8月16日)

今年は早目に夏休みを取得し、J2お遍路の一環として、愛媛県を旅行してきた。しかし、詳しい旅行記を書いたりしている余裕がまったくないので、話題を1つに絞ることにする。愛媛県新居浜市というところの山中にある産業遺産「別子銅山」の見学ツアーに参加してきたので、その話だけごくごく簡単にさせていただく。

別子銅山は、住友財閥が開発し、往時には日本三大銅山の一つと言われた。末期には地下深く掘り進んで採掘条件が厳しくなったため、1973年に閉山されている。その後、跡地が観光地として整備され、山中にあることから「東洋のマチュピチュ」と呼ばれたりしている。今回私はこちらのツアーを申し込んだのだが、新居浜駅前からの往復送迎付きで1,800円という破格の安さだった。行きはマイクロバスだったが、帰りは人数が揃わなかったのか、タクシーの送迎だった。あのタクシーだけで3,000円くらいはかかっているはずであり、自治体から補助金でも出ているのだろうか? 楽しく有益なツアーだったが、詳しい報告や感想を書いたりする余裕がないので、省略させていただく。

それで、当HPのエッセイとしては、何らかの形でロシアに絡めた話にしたいと思って、ロシアに同じような銅山跡のテーマパークみたいなものがないかなと思って、ちょっと調べてみた。スヴェルドロフスク州などウラル地方の集落というのは、だいたい18世紀頃から鉄や銅の生産に伴い誕生したところが多く、鉱山跡地を観光地化する試みがひょっとしたらロシアにもあるかもしれないと思ったからである。しかし、現在のところ銅山テーマパークの類は、まだロシアには誕生していないようだ。むしろ、以前も本エッセイで取り上げたように、ウラルの鉱山を舞台に童話を生み出したパーヴェル・バジョーフという作家がおり、それを観光資源として活用しようとする動きはあるようだ。今回目に留まったものの中では、たとえばこちらに見るエカテリンブルグ近郊の「おとぎ話パーク」などは、バジョーフの世界観をテーマパーク化したものである。

地下資源豊富なロシアながら、銅の埋蔵量はそれほどでもなく、こちらによれば、世界の埋蔵量に占めるシェアは4%だという。数字はだいぶ古いが、こちらのサイトによれば、ロシアの銅鉱採掘の大半がクラスノヤルスク地方のオクチャブリスコエ鉱床というところに集中している。甚だ簡単ながら、時間がないので、今月のエッセイは以上!

(2016年7月23日)

今月のエッセイは、別のところに書いた文章の使い回しだが、ご容赦を。過日、長く使っていた腕時計の調子が悪くなり、新しい時計を物色した。最近のトレンドでは、ソーラー電波時計、すなわち電池交換が不要で、標準電波を受信し誤差を自動修正してくれる機能を持つものが主流のようだったので、そうしたモデルを中心に探した。

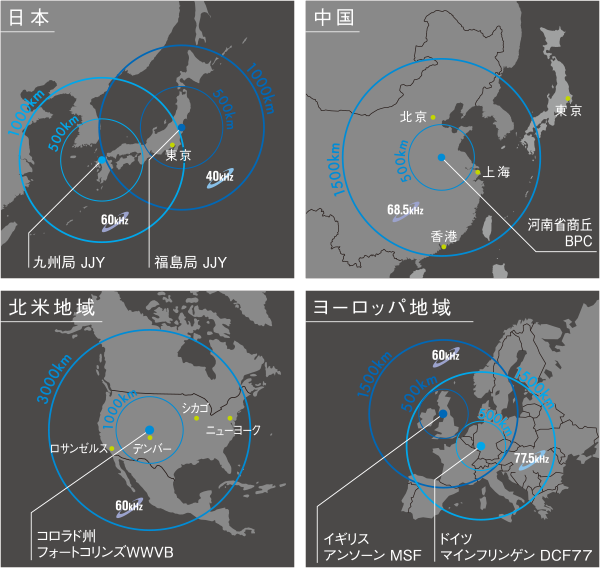

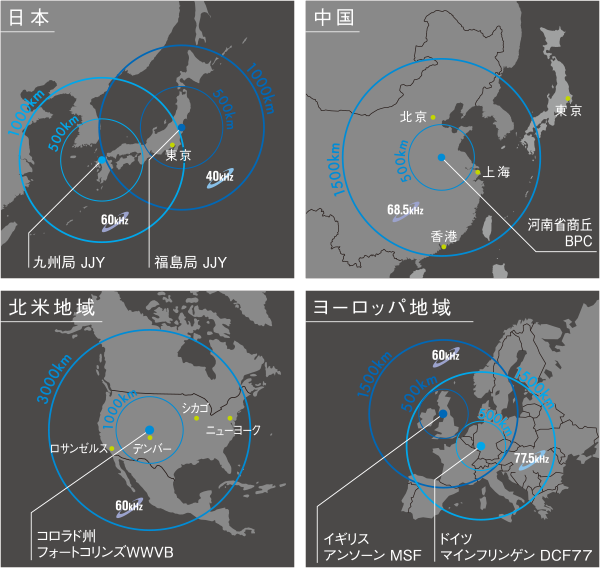

ただ、その過程で、興味深いことを知った。日本だけでなく、外国でも標準電波を受信して、現地時間に合わせてくれる「国際電波時計」があるそうなのである。「これはロシア出張に便利そうだ!」と、一瞬色めき立ったのだが、結論から言えばNG。標準電波の送信所は(聞いた話によると、国が整備するインフラではなく、時計メーカーが自ら設置するらしい)、米・英・独・中・日にしかなく、カバーされる範囲は北米、日本、中国の約半分、西欧に限られるというのだ。私の行動範囲であるロシア・NISは基本的に圏外。下の図を見ると、かろうじて西ベラルーシ、西ウクライナが引っかかってる程度かな。うーむ、これは残念。

また、一部のメーカーの腕時計の中には、ワールドタイム機能と言って、外周に世界主要都市のコードが刻まれており(LONがロンドン、NYCがニューヨークといった具合)、それに手動で秒針を合わせると、そこの現地時刻を素早く表示してくれるという機能を持つものもある。しかし、私が調べた限り、その「主要都市」にモスクワが含まれている商品はほとんどなかった。まあ、モスクワと同じ時間帯の主要都市を選んで表示すればいいのだろうが、「モスクワと同じところはどこかな?」などとわざわざ調べるのは本末転倒という気がするし、ロシアの場合はこれまでも何度か時間帯やサマータイム制度を変更してきているので、そういうのがちゃんと反映されるのか、不安を覚える。結局、この機能もロシア圏では使い物にならないと判断した。

そうした中、究極のソリューションと言うべきものに出会った。GPS腕時計である。私が「電波時計は、ロシアでは使えないしなあ」と店頭で迷っていると、店員が「ならばGPS時計ですよ。GPSなら地球上至るところで受信できるので、ロシアでもどこでも万能です」と勧めてきたのである。個人的に、腕時計なんて10年、20年に一度くらいしか買わないので、世の中がそんなことになっているとは、思いもよらなかった。自分なりに情報収集してみると、なるほどセイコーの「アストロン」、シチズンの「アテッサ」、カシオの「オシアナス」といったブランドのGPS腕時計は、ちょっとしたブームになっているようだ。聞くところによると、外遊の多い安倍首相や岸田外相も、アストロンを愛用しているらしい。

|

|

|

アストロン2016限定モデル |

アテッサ2016限定モデル |

オシアナス |

確かに、ロシアに出張に出かけ、シェレメチェヴォ空港に降り立ったその瞬間に、腕時計がGPSをキャッチして、自動的にモスクワ時間を正確に刻み始めたら、いかにも「デキる男」みたいで、格好良いだろう。私の中で、GPS腕時計への関心が一気に高まった。ただ、実はGPSは開けた屋外でしか受信できず、しかも角度にも左右されるようだ。要領の悪い私は、アエロフロート機のタラップの上で腕を天にかざして悪戦苦闘したり、果てはバスに乗り遅れたりしそうである。

GPS腕時計には大いに興味をそそられたものの、今回はとりあえず購入を見送ることにした。GPS腕時計には、サイズが大きくて分厚く重いという特徴があり(改善されつつはあるが)、日本のビジネスシーンでの普段使いには向かないと判断した。五郎丸クラスならともかく、私のような貧弱な体型の日本人に、フェイスのでかい腕時計は似合わない。それに、年に数回の海外出張のためだけに、20万円前後もするGPS腕時計を購入するというのも、大袈裟なような気がしたし。結局、私の腕時計選びは振り出しに戻り、特別な海外機能など持たない、単なる国内仕様のソーラー電波時計を購入した。外国に出かけた時には、手動で現地時間に合わせることにしよう。

結局選択した、何の変哲もないシチズン・エクシード

嗚呼、何という保守的な人間

なお、これは買い換えた後になって知ったので、個人的に選択の対象外だったが、カシオの「エディフィス」というシリーズの製品は、腕時計をスマホと同期させることによって、世界のどの国でも正確な現地時間を表示できるということであり、むろんロシア圏でもバッチリ使える。昨今では、多くの人がスマホを持っており、スマホは携帯電波を拾って常に正確な現地時間を刻んでいるので、言わばその端末を「マイ電波塔」として利用することで、腕時計にもそれを反映させるという仕組みである。「CASIO WATCH+」という専用アプリ(iOS、アンドロイド対応)をスマホに落とし、スマホと時計をBluetoothでペアリングして使う。こうなると、スマートウォッチに近いものがありそうだ。「ていうか、そこまで行くなら、スマホで時間見ればよくね?」というツッコミは、一切受け付けません。試しに、アプリだけ自分のスマホに入れてみたが、これ、かなり優れものの機能と見た。

スマホと同期するカシオ・エディフィス

ところが、残念なことに、私の使用しているスマホのSONY XPERIAは、本アプリの動作保証機種に含まれていないのである。店頭でカシオの販売員に尋ねたところ、SONYは独歩路線なので、たとえXPERIAがアンドロイド機であっても、他社のデバイスと同期するような対応には後ろ向きなのだとか。いやあ、アンドロイド機だったら全部同じだと思ってたけど、思いもよらなかったなあ。「CASIO WATCH+」をXPERIAに入れると、時計と部分的に連動はしても、多くの機能は使えない恐れが強い、という説明だった。このエディフィスというシリーズは、GPS腕時計なんかと比べると随分安いので、サブ機として買っちゃおうかなあなんて少し思ったけど、ちょっと失望。それに、この時計、重量が170グラムもあって(私の買ったエクシードの3倍近い)、店で試しにはめてみたところ、鋼鉄の鎧をまとったみたいだったなあ(笑)。

5時半から10時にかけての位置に旧ソ連の都市名が並んでいる

最後に、若干キワモノの話題を一つ。上述のように、日本メーカーの時計では、ワールドタイム機能で、主要都市としてモスクワが記されている商品は稀なのだけれど、ヴォストーク・ヨーロッパというメーカーの「5605239 ワールドタイム ブラックレザーベルト」という商品は、上の画像に見るように、旧ソ連の各時間帯を代表する都市を列挙しており、ロシアを重視するユーザーにとっては注目すべきアイテムであることが分かった。下の方から時計回りに、モスクワ、サラトフ、スヴェルドロフスク(現エカテリンブルグ)、タシケント(現在はウズベキスタン)、ノヴォシビルスク、イルクーツク、ヤクーツク、ウラジオストク、マガダン、ペトロパヴロフスクと並んでおり、マニア心をくすぐる(その代り日本時間がないが。笑)。使用方法や、どの程度実用に耐えるのか、最新の時間帯および夏時間に対応しているかなどは分からないが、ちょっと気になる商品だ。このメーカーについての説明書きを、以下転載させていただく。ソ連~ロシアがルーツで、今はリトアニアのメーカーということらしい。

(2016年6月14日)

本年2016年2月にロシア・ベラルーシ・ウクライナで現地調査を行った際に、ウクライナ南西部の都市ヴィンニツャを訪問する機会があった。なお、キエフからの車での所要時間は、3時間ほどだった。ヴィンニツャ州と市の位置は右の地図でご確認いただきたい。その後、4月になって、元ヴィンニツャ市長のヴォロディーミル・フロイスマンがウクライナの首相になるという動きがあった。フロイスマンはピョートル・ポロシェンコ大統領の側近であり、翻ってポロシェンコ氏は以前からヴィンニツャを事業基盤としていた経緯があって、両者が懇意になったのもヴィンニツャという場においてであったとされている。これまでは地味な地方都市にすぎなかったヴィンニツャだが、このように脚光を浴びているところなので、今月のエッセイでは2月のヴィンニツャ見聞記を簡単に綴ってみたい。

なお、日本語版ウィキペディアには、「ヴィーンヌィツャ」なんて読み方が記されているけど、そこまで複雑な読み方を日本人に強いるのは無理であり、結局日本人がウクライナに親しみをもてなくなってしまう原因になってしまうと思う。私は「ヴィンニツャ」くらいが丁度良いと思って、そう表記している。ウクライナの地名って、日本のマスコミではロシア語表記がまかり通っているし、そうかと思うと日本語版ウィキペデイアではウクライナ語の音声的な特徴を誇張しすぎた難しすぎる表記が示されているしで、両極端。私自身はウクライナ語読みの丁度良いところを実践しているつもりである。

他方、首相の名前の読み方に関しては、私などは一応ウクライナ語風に Г(ローマ字のGに相当)をハヒフヘホで読む方式を採り、ヴォロディーミル・フロイスマンと読んでいるのだけれど、とても日本で定着するとは思えず、やってて虚しくなってくる。これに限っては、日本語版ウィキペディアでもヴォロディーミル・フロイスマンと私と同じ方式になっているが、マスコミ報道などではロシア語読みのウラジーミル・グロイスマンが主流のようであり、やはりウクライナ語読みを通そうとしても無力なのかなと、微妙な感じがしてしまう。そう考えると、ウクライナ語でもロシア語でも同じ読み方のヴィクトル・ヤヌコーヴィチは偉大だったな、今さらながら。

豪華絢爛ということはないが、居心地の良い雰囲気のヴィンニツァの街並み

ヴィンニツァのシンボルである給水塔のある広場

聖ミコラ教会堂 1746年建立の貴重な木造建築遺産

さて、ウクライナは、従来は重化学工業を中心とした産業・輸出構造を有し、ヴィンニツャ州のような農業・食品産業を生業とする地域は、主流とは言いがたい存在だった。しかし、ドンバス紛争やロシアとの経済関係途絶の影響で、ウクライナでは否応なしに脱工業化が進んでいる。それに代わって、近年輸出の稼ぎ頭に躍り出ているのが、農業・食品産業に他ならない。ヴィンニツャを事業基盤としてきたポロシェンコが大統領になり、ヴィンニツャ市長を務めたフロイスマンが首相にまで出世したのも、そうした産業シフトと軌を一にしたものと言えよう。

ヴィンニツァ州にあっては、テンサイ(サトウダイコン)栽培→砂糖精製産業→製菓産業という垂直的な産業連関が成立しており、ポロシェンコ大統領が保有するチョコレートメーカー「ロシェン」も当地に工場を構えている。そして、弱冠38歳のフロイスマンは、ポロシェンコ大統領の側近中の側近であり、自らの政治的キャリアの多くをポロシェンコに負っている。8年にわたりヴィンニツャ市の市長を務め、市の行政を改革したことで名を上げ、全ウクライナで注目されるところとなった。権力の透明性を高め、質の高い行政サービスを提供し、10億グリブナ近い外国直接投資の誘致に成功した。これらの改革により、ヴィンニツャはしばしば、ウクライナで最も住み心地の良い街と称されるようになった。

ヴィンニツャ市内のロシェン直営店(ウクライナではどの都市にもあるが)

ヴィンニツャというウクライナ海軍のコルベット艦に関する展示

写真は市長時代のフロイスマン氏(ヴィンニツァ州郷土史博物館にて)

現地での聞き取り調査によると、実はヴィンニツャ州の鉱工業生産は、2013年:プラス10.4%、2014年:プラス5.4%、2015年:プラス4.1%と、伸び続けているということである。2015年の伸び率は、ジトーミル州の9.8%に次いで、全国で2番目に高かった。ウクライナ経済が全般的に絶不調でも、ヴィンニツァ州の鉱工業生産が伸びているのには、やはり産業構造の秘密がある。実は、2014年の時点で、同州の鉱工業生産に占める食品産業の割合が56.3%にも上っているのである。農産物の生産とその加工こそが同州の生業ということになり、そうした分野が現下ウクライナで成長産業になっているからこそ、ヴィンニツァ州の経済指標は良好となっているわけである。

博物館に展示されていた、当地の肥沃な黒土

免税店などで見かけるウォッカのネミロフ社も、ヴィンニツャ州所在

その名もネミリウ(ネミロフ)という街にある

さて、現地調査の主目的ではなかったのだけれど、ヴィンニツァからほど近いブライリウ(ロシア語読みブライロフ)という町がチャイコフスキー所縁の地ということを知ったので、ちょっと足を伸ばしてそこにも立ち寄ってみた。チャイコフスキーがメック夫人というパトロンから支援を受けていたことは良く知られているが、ブライリウにはメック家の邸宅があり、メック夫妻の不在中に、チャイコフスキーはここに滞在して創作に当たったということだ(チャイコフスキーとメック夫人は手紙のやり取りだけで、直に会うことはなかったので)。その邸宅は、現在は学校として使用されているのだが、一部がチャイコフスキー・メック博物館として公開されている。当地でチャイコフスキーが書いた曲には白鳥の湖も含まれており、邸宅の庭には小さな池があったので、「ひょっとしたらこれも曲のイメージの一つかも」などと妄想した。館の人も言っていたけれど、緑萌える春や夏に訪れたら、もっと素晴らしかったことと思う。

建物の角の塔のような部分に、チャイコフスキーの使った部屋がある

(良く見ると窓の格子がハープ形になっている)

チャイコフスキーは実際にこの部屋で仕事をし、

ピアノや机などの調度品も作曲家が使った本物とのことだった

(2016年5月23日)

このたびの九州の大地震で亡くなられた方のご冥福を心よりお祈りいたします。また、被害に逢われた皆様にお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復旧・復興を願わずにはいられません。

熊本・大分から遠く離れた場所に住み、多忙でもある自分ができることと言えば、募金くらいしかないのだけれど、募金というのも、あちこちで呼びかけていて、いつどのようなルートでやるのが一番効果的なのか、迷うところだ。なので、今のところ本格的には募金していないけれど、先日たまたま港区の増上寺に立ち寄る機会があり、そこに募金箱が置いてあったので、「さすがにお寺だったら、きちんと届けてくれるだろう」と思い、少しばかりのお金をお預けしてきた。2011年の東日本大震災の時には、拙著『ウクライナ・ベラルーシ・モルドバ経済図説』の印税を全額、日本赤十字を通じて被災地に贈らせてもらった。震災の年の2011年に出た本なので、ぜひそうしたいと思って。実は現在もかかわっている出版企画があるので、今度はその印税を九州の被災地にお贈りできれば、なんてことも思ったのだけれど、ただ本が出るのはちょっと先になってしまうので、義援金としてはタイミングを逸してしまうのかななどと、つらつらと考えているところだ。

それにしても、2011年の時もそうだったように、こういう大きな災害が起きた時というのは、被災地を思う気持ちとともに、自分自身の故郷への愛も刺激されるものだ。私の場合は、サッカーファミリーの一員のつもりなので、サッカーという媒介を通じて、故郷愛が強烈に刺激される。以前は、生まれ故郷の静岡の清水エスパルスを応援してはいたけれど、試合をテレビで観るだけだった。それが、スタジアムに足を運ぶようになったり、後援会に入ったりして、明確にサポーターという自覚を持つようになったのも、何を隠そう2011年の大震災がきっかけだった。

それで、個人的なことだけど、実家の住み替えという課題が浮上しており、まあ自分が住むわけではないのだけれど、一応長男ということもあり、最近、故郷静岡で家探しをしているのである。新幹線で静岡に帰省しては、不動産屋を訪問したりマンションを見学したりして、ついでに清水エスパルスの試合を観戦して帰るということを、この春に何度か繰り返した(どっちが「ついで」だか、分かったものではないが、笑)。

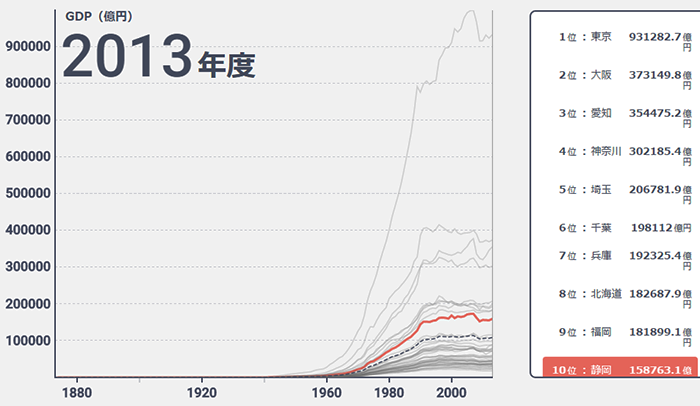

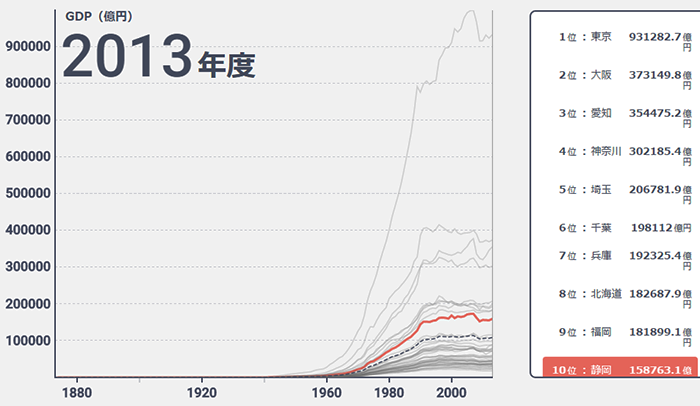

さて、我が静岡県、県民所得という観点で言えば、上図に見るように全国10位であり(出所はこちら)、捨てたものではない。長年10位が定位置になっているようで、上も下も結構離れているから、これからも当分10位のままだろう。以前、静岡県の工業出荷額は、東北6県を全部合わせたよりも多いなんて話を聞いたこともある。

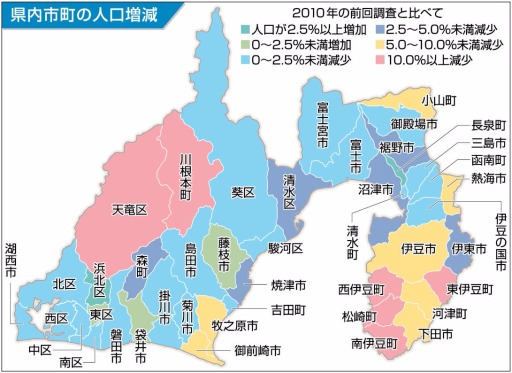

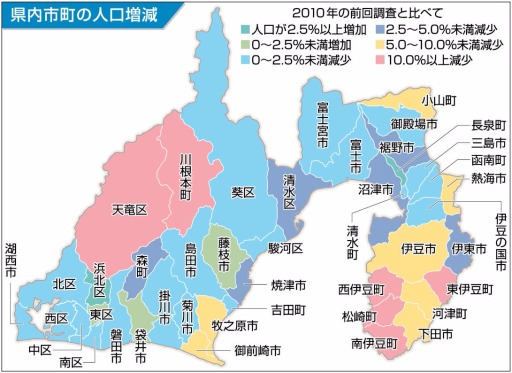

ただ、最近の家探しの際に不動産屋の話を聞いたりするにつけ、我が故郷の沈滞を実感する。特に問題は、ここに来て静岡県の人口が顕著に低下していることである。こちらやこちらの記事によれば、2015年の国勢調査で、静岡県の人口減少数が全国ワースト5位になったことが明らかになったという。上図が市町村別の人口増減を示したものであり、山間部や、津波リスクを避けてか沿岸部の人口減少が目立つ。ちなみに、東部の長泉町というところが例外的に人口増を示しているが、ここは三島駅から首都圏に新幹線通勤しやすいことに加えて、子育て支援が充実しており、人気エリアとなっているらしい。

一方、政令指定都市の人口に着目すると、2010年と2015年の国勢調査で、上表のように変化している。我が静岡市は、人口数で最低の政令指定都市になってしまった上に、北九州市と並んで最も人口減少率が大きい政令指定都市となっている。こんなんじゃ、新幹線のぞみ号の停車なんて、夢のまた夢だろう。ていうか、静岡市って熊本市より人口少ないのか・・・。

静岡は、私が住んでいた頃から、地元商店街などが結束して、中央資本の大規模店が進出してくることに抵抗する土地柄だった。今でも、全国的なチェーン店が意外と進出していなかったり、すぐに撤退してしまったりといったことが多いらしい。せっかくショッピングセンターができても、既得権益を守るために、シネコンの入居に待ったがかかったなんて話もある。考えてみれば、東北6県より工業出荷額が多いと言ったって、製造業を主体とする以上、中国と同じ土俵に乗ってデフレ圧力に晒され続けるということでもある。このような旧態依然たる産業構造と、閉鎖的な土地柄に、若者が魅力を感じなくなっている。東京圏はもちろん、最近では若い女性が名古屋に流出したりといった現象もあるそうだ。

他方、こちらなどによれば、4月10日に投票が行われた静岡県御前崎市の市長選では、2人の候補とも同市に所在する浜岡原発の再稼働を目指す立場で、原発が「争点」にすらならなかったという。私の価値観からすれば嘆かわしいことこの上ないが、まあこのあたりは、東京に住んでおり故郷について理念的に捉えてしまいがちな私のような人間と、現実に原発マネーで飯を食っている地元の人たちとの、埋めがたい溝なのだろう(上の図に見るとおり、御前崎市の人口もこの5年で随分減っている)。

いずれにせよ、日本という国自体が、旧産業に固執したり、閉鎖的な体質を抱えたりして、グローバリゼーションに対応できず国としての活力を低下させている中で、我が静岡はひときわ古く閉鎖的な特質を有し、日本全体の中でもとりわけ激しく地盤沈下しており、必然的に原発のような危険施設から脱却する余裕もないと、そんなことが言えそうなのだ。私自身は、自分の故郷は良い県だと素朴に信じていたところがあったのだけれど、先日、県外出身の不動産屋に、保守性・閉鎖性ゆえに活力を失っている静岡県の欠陥をずばり指摘され、うなづくしかなかった。まあ、その不動産屋は、「沈み行く静岡県で生き残れるエリアは、新幹線停車駅の周辺だけだから、駅近のうちのマンションを買ってね」というセールストークとして言っていたのだけれど(笑)、正鵠は射ているだろう。

地元がヤバいのなら、地域の力を結集して活性化に取り組むべきなのだけれど、嘆かわしいのは静岡県と静岡市の行政が対立し合っていることである。まあ、自治体と言うよりは県知事と市長の人間関係によるところが大きいのだけれど、実に下らない足の引っ張り合いが続いている。その端的な例が、清水エスパルスが使用する新スタジアムの建設問題であり、県側は東静岡駅前の市有地での建設を主張しているのに対し、市側はそれに抵抗し、新スタについては「引き続き検討する」といった後ろ向きな姿勢に終始している。

3年ほど前にスタジアム建設地として取り沙汰された東静岡駅前の市有地

一時は「静岡の新都心」としてもてはやされた東静岡駅界隈だったが、

マンションが乱立するだけの味気ない街になり、売れ残りも目立つ

新スタジアムの問題は、単に私自身がサッカー好きだからこだわっているわけではない。街の中心、駅近にスタジアムを建設することによって、新たに人の流れを作り出し、都市の活性化に繋げるという考え方は、最近我が国でも脚光を浴び始めた地域創生コンセプトである。いざという時には、災害対策拠点として活用することも可能だろう。サッカーどころでありながら、人口減少に苦しみ、また災害対策拠点の整備も要請されている静岡にとって、「新スタジアムを中核とした地域創生」という戦略は、きわめて有望なものだと思うわけである。ところが、現実には県知事と市長がつまらない鞘当てを応酬し合っており、新スタもまったく進展はなく、ホント泣けてくる。

まあね、サンフレッチェ広島さんみたいに、3回もJ1リーグ優勝したら、もっと強く言えるのだけれど(それでも、ブログにもちょっと書いたけど、広島の頑迷な政治家・行政は、サンフレッチェを広島の宝だと認めるつもりはないようだが)。我がエスパルスは、万年J2の気配を、プンプン漂わせているからなあ。故郷、エスパルス、実家、個人的に悩み多き春ですわ(笑)。

(2016年4月26日)

あらかじめ、お断りしておくけれど、面白くもなんともない話なので、ご容赦を。前々から思っていたことなのだけれど、最近改めて実感する出来事があった。「善意」というのは、実に厄介なものだという話である。

私が関わっている国のうち、ロシアのような大国は別として、ウクライナ・ベラルーシ・モルドバといった国は小国であったり、後進的だったりする。そういう国に関わっている日本人は、ボランティアとか、NGOとか、「善意」の人達である場合が多い。皆、その国のためになりたい、日本との友好を図りたいといった純粋な気持ちで関与している。ところが、不思議なことに、そういった人たち同士は、往々にして仲が悪く、お互いに悪口を言い合っていたりする。

たとえば、今はどうか知らないが、私が在ベラルーシ日本大使館に勤務していた時、チェルノブイリ支援に従事していた日本のNGOが、別流派の日本人医師の人格を否定するような悪口を言ったりとか、そういったことがあった。考えてみてほしい。トヨタと日産は熾烈なライバル関係にあるが、トヨタの社員が日産の社員の人格を否定するようなことは、普通はないだろう。皮肉にも、「お金を儲けよう」という動機で行動している人間同士の方がノーマルな関係が成立しやすく、「善意」の人たちの間の方が変な揉め事が起きやすいのだ。

思うに、「善意」の人というのは、自分が絶対的に正しく、自己犠牲の上に多大な貢献をしているのだという思い込みに陥りやすいのだろう。また、たとえばベラルーシやモルドバといった小さな国に関わっていると、自分だけがその国のことを知っていると思い上がったり、その国に関わるすべてのことを自分が仕切らないと気が済まなくなったり、そういう変なモードに入ってしまいやすい。なので、自分たちの流儀と異なる新参者は排除しようとし、他者をこき下ろしてしまったりするのだろう。これは、左翼思想・活動がセクト化し内紛が起きやすいのと似通った現象だろう。

はっきり言って、私、「善意」の人より、「利益」の人、つまり企業の皆さんの方が、爽やかで好きです(笑)。まあ、これは、自戒も込めた話。私自身、これから小さき国々と付き合っていく中で、独善的な態度に陥らないよう、注意したいものである。

(2016年3月12日)

ある出版社が、世界のダークツーリズムについてのガイドブックを作成したいということで、先日ウクライナの「ホロドモール」についての文章寄稿依頼を受けた。それなりにウクライナにかかわっている私ではあるが、ウクライナ史プロパーの研究者ではないし、ホロドモールのようなデリケートな問題について的確な文章を書く自信はなかったので、いったんはその依頼を固辞した。しかし、先方は締め切りが迫る中で適任者が見付からず非常に困っている様子であり、「ホロドモールに関する基本的な事柄を4,000字程度でまとめてくれればいい」という話だったので、それくらいなら私にもできるかと考え直し、本件を引き受けることにしたのである。その原稿を仕上げて入稿し、校正作業も済ませ、すでに校了したところである。実際に出版されたら、本HP/ブログでも改めて紹介しようと思う。

しかし、編集部側では、私の原稿をベースとしつつ、読み物として仕立てるために、様々なアレンジやリライトを施した。ホロドモールはとにかくデリケートな問題なので、書き手としては一字一句、注意を払って書いたつもりだったのだが、それが編集部側の判断で、大胆に換骨奪胎され、私が関知していないようなことが加筆されてしまった。先方には先方の都合があるし、最終的には私がOKを出したので、私に文責があることに変わりはないが、かなり大きなストレスを感じたことは否定できない。そこで今月のエッセイでは、当該のダークツーリズム・ガイドのテキストでは伝えきれなかった点を、補足的に綴ってみたい。

キエフにあるホロドモール博物館

入り口が半地下のようになっている

改めて、ホロドモールについて、おさらいをしておこう。かつてのソ連邦で1932~1933年に、独裁者ヨシフ・スターリンが進めた強引な農業集団化を背景として、数百万人が亡くなる大飢饉が発生した。農村共同体の伝統を無視し、集団農場・国営農場への転換を強行、その過程で当局が農村から穀物を容赦なく徴発したため、糧を失った農村で餓死者が大量発生したものである。被害が特に深甚だったのがウクライナ共和国であり、これを「ホロドモール(Holodomor)」と呼んでいる。帝政ロシア~ソ連は、寒冷で気候も不順なため、歴史上、何度か深刻な飢饉が起きている。しかし、人為的な原因により、これほど大規模な人的被害が出たのは、1932~1933年のケースが初めてであった。しかも、ウクライナはヨーロッパで最も肥沃な黒土地帯に恵まれた、世界有数の穀倉地帯である。その沃土で大飢饉が発生したという点に、ホロドモールの特異性がある。

1932~1933年のウクライナ大飢饉を、未曾有の人道的問題として取り上げようとする動きは、むしろソ連国外から始まった。先駆的には、「ジェノサイド」という述語を作ったことで知られるユダヤ系ポーランド人法律家のラファエル・レムキンが、1950年代の米国で、「ウクライナ大飢饉はソ連体制による典型的なジェノサイドである」とする論陣を張ったことが挙げられる。しかし、これが大きな反響を呼ぶことはなかったようだ。時は流れ、1970年代末から1980年代の前半にかけて、ウクライナ系移民の働きかけを受け、米国やカナダでウクライナ大飢饉を告発する動きが生じた。反ソ的なロナルド・レーガン米大統領は、1984年10月にウクライナ大飢饉の真相を調査する委員会の設置を決定。1986年には英国のロバート・コンクエストという学者が、『悲しみの収穫 ―ウクライナ大飢饉』という著作を上梓し(後に邦訳出版も)、スターリン体制の闇に迫った。こうして、半世紀の時を経て、ようやくウクライナ大飢饉の問題に、本格的に世界の目が向けられるようになったのである。一方、ソ連国内では、ウクライナ大飢饉の問題は長らくタブーとされてきた。それでも、1985年3月に開明的なミハイル・ゴルバチョフが最高指導者に就任すると、風向きが変わる。ゴルバチョフの推進したペレストロイカ(改革)の下で、ウクライナ人をはじめとする各民族のナショナリズムが高揚、歴史見直しの機運が生じ、ウクライナ大飢饉の問題も議論の俎上に上せられるようになった。

1991年暮れのソ連解体/ウクライナ独立を経て、ウクライナ国民主義史観が花盛りとなり、そこにおいてウクライナ大飢饉は民族史上最大の悲劇と位置付けられるようになった。「ホロドモール」という言葉も、1990年代半ば頃から、ウクライナ内外で一般に用いられるようになった。「ホロドモール」は、ウクライナ語で飢えを意味するholodと、大量死を意味するmorを組み合わせた造語である。一説によれば、このテーマの研究に生涯を捧げた米国出身の歴史家、ジェームス・メイスが考案したものだという(2004年5月に亡くなったメイスは、2005年10月にウクライナ政府から叙勲を受けている)。そして、2004年終盤の「オレンジ革命」で、ロシアと距離を置き欧米への接近を図るヴィクトル・ユーシチェンコが大統領に就任すると、内外でのホロドモール・キャンペーンが強化された。ウクライナ議会は2006年11月28日、1932~1933年の大飢饉はウクライナ民族に対するジェノサイドであったと宣言する法律を制定している。

キエフのホロドモール博物館内部の様子

1932~1933年のウクライナで、稀に見る規模の飢饉が発生したという史実は、今日では国際的に広く認められている。もっとも、餓死者の数に関しては、大きな幅がある。ウクライナ科学アカデミーの最新の研究では450万人と推定されているが、同国では時に1,000万人を超える犠牲者数が語られることもある。それに対し、ロシアの歴史家はもう少し控え目な規模と推定する場合が多い。いずれにしても、この時代のウクライナで百万人単位の餓死者が出たということに、異論を挟む向きは見られない。対立が生じているのは、この大飢饉の解釈をめぐってである。独立後のウクライナでは、ホロドモールとは、スターリン体制によるウクライナ民族の意図的なジェノサイドであったとする公式見解が定着した。1917年のロシア革命後、ウクライナ共和国ではウクライナ語などの民族文化が開花したため、ナショナリズムがさらに高まってウクライナ共和国がソ連から離脱しかねないことを恐れたスターリン指導部が、ウクライナに対する抑圧手段として発動したのがホロドモールだった、という解釈である。

ロシアの歴史学界・言論界は、ウクライナのこうした歴史認識に異を唱える。スターリン指導部の尚早で強引な農業集団化により、ウクライナで餓死者が大量発生したのは事実だが、それは失政の意図せざる結果である。現に1932~1933年のソ連では、ウクライナ共和国以外にも、ベラルーシ共和国、カザフスタン共和国、ロシア共和国の南部・沿ヴォルガ・南ウラル・西シベリアなどで飢餓が発生している。実はウクライナでの被害が深刻化したのには、ウクライナ共和国共産党幹部がスターリンの歓心を買おうとして、中央の命令以上に大々的に穀物徴発を遂行した結果という面もあった。これがロシアの有識者たちの反論である。ホロドモール・キャンペーンを主導したユーシチェンコ大統領は、「我々はロシア人もスターリン体制の主要な犠牲者であったことを承知している」と述べ、スターリン体制と現代のロシア国家・国民を区別する立場を、掲げてはいた。しかし、ウクライナ国民の意識の中ではいきおい、「ソ連に抑圧されたウクライナ農村」という構図が、「ロシアに圧迫されるウクライナ」という今日の政治的文脈に置き換えられ、ナショナリズムが煽られることになる。そして、ユーシチェンコをはじめ、ウクライナでホロドモール問題を前面に打ち出す論者たちが、ウクライナという国をロシアから遠ざけ欧米にシフトさせていくための動力源として、この争点を利用していることは否定できなかった。

ウクライナでは、ホロドモールをウクライナ民族に対するジェノサイドだったと信じる国民が趨勢的に増えている。こちらに見るとおり、2015年10月に「レイティング」という機関がウクライナ全土で1,800人の回答者を対象に実施した調査によれば、回答者の80%がホロドモールを「ウクライナ民族に対するジェノサイド」であると答えた。それに賛成しない向きが12%、態度を決めていない者が8%だった。ホロドモールがウクライナ民族に対するジェノサイドだと信じる向きは、2013年の66%から、2015年の80%へという具合に、拡大している。その見解が特に優勢なのは、地域的には、西部の98%、中部の87%などである(もっとも、1932~1933年に西部はソ連領ではなく、スターリン体制の埒外に置かれていたのだが……)。若い世代ほどその見解が強まる。ウクライナ語を母語とする者の間では90%が、ロシア語を母語とする者の間では60%が、その見解を支持している。ジェノサイド説の支持率は、都市では79%、農村では84%となっている。ウクライナへの連帯は国際的にも広がっており、欧米を中心に世界15の国の議会がホロドモールをジェノサイドと認定する議決を採択している。一方、ロシア連邦議会の下院は2008年4月、1930年代に飢餓の被害にあったのはソ連の多くの民族であり、本件を特定民族に対するジェノサイドと見なすことは誤りであると指摘する声明を採択した。

ドニプロペトロウシクの博物館で見た、スターリン体制犠牲者をコラージュしたピラミッド

さて、以上がホロドモールと、それをめぐる歴史論争のあらましである。それで、今回の寄稿依頼を受け、私なりにこのテーマと向き合ってみて、個人的に強く感じたことがあったので、私はくだんの原稿を以下のように締め括ったのである。しかし、このくだりは、全面的にカットされてしまったので、ここでリサイクルする次第である。

真に歴史を学ぶということ

ユーシチェンコ政権下のウクライナでは政治・経済的混乱が深刻化し、その反動から2010年2月にはヴィクトル・ヤヌコーヴィチ大統領が率いる政権に移行した。「親ロシア」と位置付けられることの多いヤヌコーヴィチは、ホロドモールを特定民族に対するジェノサイドと見なすことには慎重な立場をとり、同政権下でこのテーマはトーンダウンした。しかし、2014年2月の「ユーロマイダン革命」で、ヤヌコーヴィチ体制は崩壊。ペトロ・ポロシェンコ新大統領の下、ウクライナはかつてないほど大胆にエスノナショナリズムと親欧米・反ロシアの路線に舵を切っている。

ただ、その代償として、ウクライナ南東部のドンバス地方が、戦火にさらされた。隣国ロシアが水面下でテコ入れする形で、ドンバス地方の分離主義勢力が武装蜂起し、ウクライナ政府軍との内戦に発展したものである。2014年4月に紛争が勃発してから1年半あまりで、9,000人以上が亡くなったとされる。発生した難民の数は、200万人は下らないと見られる。

むろん、ドンバス紛争の非がウクライナ政府にあるわけではなく、責められるべきはロシアである。ただ、ウクライナがホロドモールという歴史認識の問題を声高に提起したことで、それでなくても困難なロシアとの関係をいたずらに悪化させ、その一つの帰結として現在ドンバスで流血の事態が生じているという見方もできるのではないか。それを思うと、ウクライナのホロドモール問題の提起の仕方は果たして正しかったのだろうかという疑問を禁じえない。

「歴史を学ばない者は、歴史を繰り返す」という言葉がある。ウクライナが、数百万人もの人命が失われた自国の悲劇を記憶に留めようとすることは、当然であろう。しかし、政治がある思惑に沿って、歴史を恣意的に利用するならば、新たな悲劇が引き起こされかねない。ホロドモールをめぐるウクライナとロシアの関係は、そのような教訓を突きつけていると言えるのではないか。

外国人も、八十余年前にこの地を襲った、とてつもない悲劇に思いを馳せつつ、単にウクライナの被害者史観に同調するのではなく、なるべく客観的・複眼的にホロドモールの問題を考えることが必要だろう。

キエフのホロドモール博物館で買ってきたDVD

「穀物のギロチン」というタイトル(全編ウクライナ語)

とまあ、こんな形で拙稿を締め括ったのだが、編集部側は単に「ウクライナ民族の悲劇の歴史に我々も寄り添おう」という筋立てにしたかったらしく、そういう方向で文章が改変されてしまったというわけである。おそらく、私の結語は、編集部だけでなく、大半のウクライナ国民のお気にも召さないだろう。日本のウクライナ関係者の中でも、異端の立場になるかもしれない。しかし、ウクライナ国民の自慰的なナショナリズムに同調してあげることが、彼の国のためになるとは、私にはどうしても思えないのである。

むろん、ホロドモールの悲劇の歴史自体を否定するものではないので、誤解なきようにお願いしたい。あくまでも、歴史を政治利用して、悲劇を再生産するのは止めよう、と言っているわけで。まあ、どうせウクライナ国民には、聞き届けられないだろうけど。おそらく彼らに言わせたら、「我々と一緒になってホロドモールを声を大にして糾弾してくれる人が味方、してくれない人が敵」という図式だろうから、私は敵になるのだろう。

(2016年2月11日)

このホームページ(http://www.hattorimichitaka.com)は、2003年11月に立ち上げたものだから、もうかれこれ12年以上やっていることになる。ホームページの変遷については、10周年の時に詳しく語ったので、そちらを参照していただきたい。それで、今般ホームページのポリシーを変更することにしたので、それに関する釈明文をもって、今月のエッセイに代えさせていただきたい(なにせ忙しいのでね)。

10周年の時のエッセイにも書いたとおり、本HPでは、2010年4月から、ロシア・ウクライナ・ベラルーシに関する最新情報を高頻度でお伝えするコーナーを開設し、「研究ノート」と称して情報を発信してきた。その後、モルドバやカザフスタン、そしてサッカーのコーナーも追加したりした。しかし、スマホ・タブレットといったモバイル端末への対応を検討する中で、ライブドアブログ(http://hattorimichitaka.blog.jp)に出会い、その使い勝手の良さや洗練された機能を目の当たりにして、「今までの手作りホームページは何だったんだ?」と愕然とした。自分としては、あくまでもホームページが主でブログが従だというこだわりがあり、ブログ記事は事後にまとめてホームページの方にコピーすることを続けてきたものの、その作業負担は重く、ついに昨年秋になって更新が途絶えてしまった。まあ、すでに後発のブログの閲覧数の方が、先行したホームページのそれを上回っているし、読者の側からすればブログで充分なのだろう。

というわけで、個人的には断腸の思いではあるが、2015年をもって本ホームページの各国「研究ノート」のコーナーは廃止することにした。本ホームページの上部にあるロシア・ウクライナ・ベラルーシ・モルドバ・カザフスタン・フットボールというナビゲーションボタンをクリックすると、ニュースではなく、私の著作・業績一覧を表示するようにした。もっとも、各国ページの上部には、「最新ニュースはこちら」というナビゲーションを設け、ブログの当該国記事に飛べるようにしたので、ご利用いただきたい。

まあ、本ホームページの「研究ノート」のページを廃止しても、単にブログ→HPの記事コピーを止めるだけで、私が発信している情報の量は変わらないわけだし。不毛な作業が減る分、逆にクリエーティブな仕事に割ける時間が増えるのではないか。

(2016年1月20日)